国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」/東京国立博物館

第4章「女御御所の襖絵―正寝殿と宸殿」展示風景より

東京国立博物館 平成館にて、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺―百花繚乱 御所ゆかりの絵画―」が2025年3月16日まで開催中です。

京都の西北、嵯峨にある大覚寺は、弘法大師空海(774〜835)を宗祖とする真言宗大覚寺派の大本山です。

その起源は平安時代初期、嵯峨天皇が造営した離宮「嵯峨院」に始まります。

876年に寺院として改められ、2026年に開創1150年を迎えます。

この記念の年に先立ち開催される本展では、大覚寺の名宝が一堂紹介。

ふだんは公開されることの少ない貴重な寺宝をまとめて鑑賞できる貴重な機会となっています。

※会期中一部作品の展示替えあり、キャプションに期間表記のない作品は通期展示。

第1章「嵯峨天皇と空海―離宮嵯峨院から大覚寺へ」展示風景より、京都・清涼寺から大覚寺に伝わった五大明王像

第1章「嵯峨天皇と空海―離宮嵯峨院から大覚寺へ」では、嵯峨院や初期の大覚寺のようすを伝える寺宝が紹介されています。

嵯峨天皇は、空海のすすめにより嵯峨院に五大明王を安置し、天下の安定を祈って自ら「般若心経」を書写しました。

この五大明王と般若心経の2つが、大覚寺の信仰の要となっています。

天皇自筆の般若心経は大切に保管され、60年に一度のみ公開されます。

今回はその関連文書が展示され、ふだんは見ることのできない歴史的な宝物の一端に触れることができます。

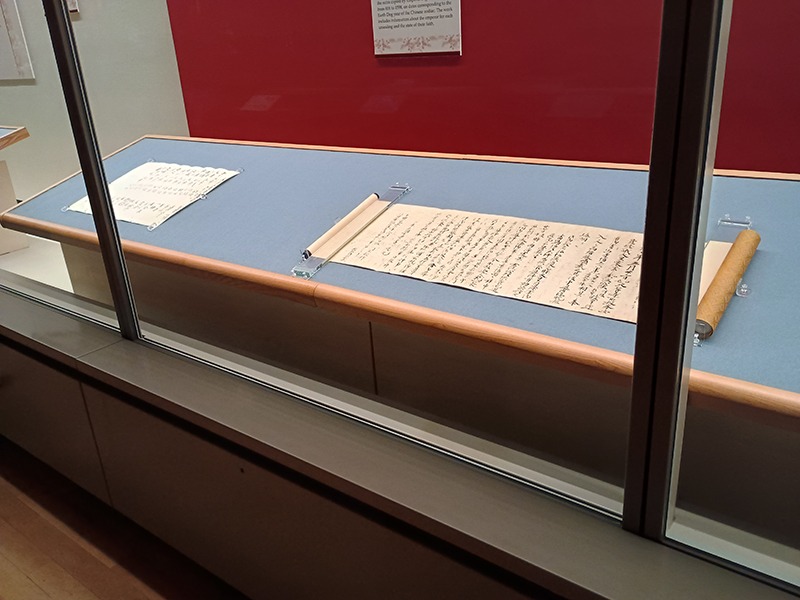

(左から) 《勅封般若心経関連文書 勅筆心経間封目録》空性筆 江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵 、《勅封般若心経関連文書 正元元年勅封心経書写供養記》祐然筆 室町時代・寛正2年(1461) 京都・大覚寺蔵蔵

仏師・明円の《五大明王像》は、平安後期の明王像の最高傑作のひとつとして知られています。

この像は、京都を拠点に活動した円派の伝統を受け継ぎ、整った顔立ちと柔らかな体つきが特徴です。

【重要文化財】《五大明王像》 明円作 平安時代・安元 3 年(1177) 京都・大覚寺蔵

同時に、均整のとれた身体表現には鎌倉彫刻のきざしも感じられます。

通常は非公開ですが、今回5体そろって初めて東京で公開されています。

(右から)【重要文化財】《後宇多天皇像》鎌倉時代・14世紀 京都・大覚寺蔵、【重要文化財】《後宇多法皇像》鎌倉時代・14世紀 京都・大覚寺蔵、【国宝】《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》後宇多天皇筆 鎌倉時代・正和4年(1315) 京都・大覚寺蔵 いずれも前期展示

第2章「中興の祖・後宇多法皇―「嵯峨御所」のはじまり」では、現在の大覚寺の基礎を築いた後宇多法皇ゆかりの品が紹介されています。

国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》は、天皇自らが記した空海の伝記で、空海への深い敬意が感じられます。

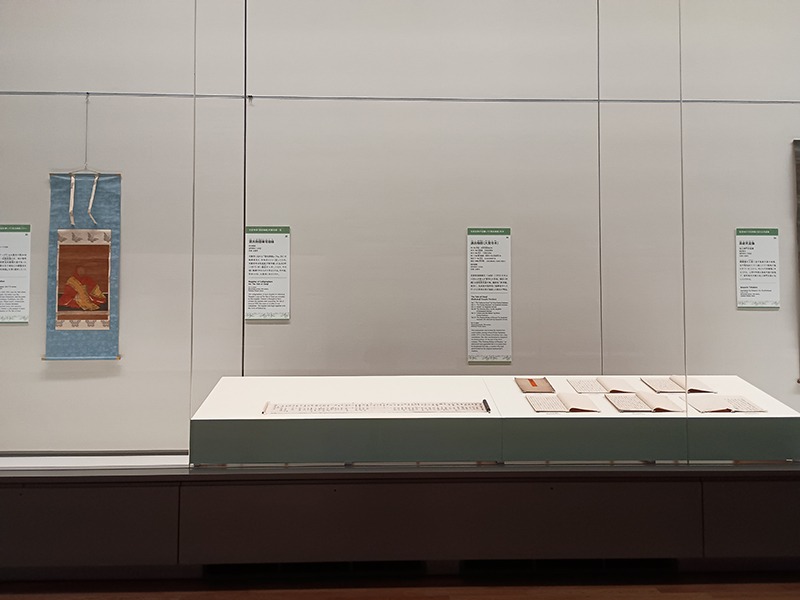

第3章「歴代天皇と宮廷文化」展示風景

第3章「歴代天皇と宮廷文化」では、室町時代以降の大覚寺と、皇室や武家との関わりを示す作品が展示されています。

《源氏物語(大覚寺本)》は、大覚寺以外では初公開の寺宝。

伏見宮家とゆかりの深い貴族たちによって書写されたもので、室町時代の宮廷文化や、大覚寺と皇室との関係を物語る貴重な品です。

(左から)【重要文化財】《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》鎌倉時代・13 世紀 京都・大覚寺蔵、【重要文化財】《太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)》 平安~鎌倉時代・12~14世紀 京都・北野天満宮蔵

また、刀剣ファンにとって見逃せないのが、大覚寺蔵の《太刀 銘□忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》と北野天満宮蔵の《太刀 銘 安綱(名物 鬼切丸〈髭切〉)》です。

源氏ゆかりの兄弟刀として知られ、人気ゲーム『刀剣乱舞』のキャラクターとしても有名な2つの名刀が、今回京都以外では初めて並んで展示されています。

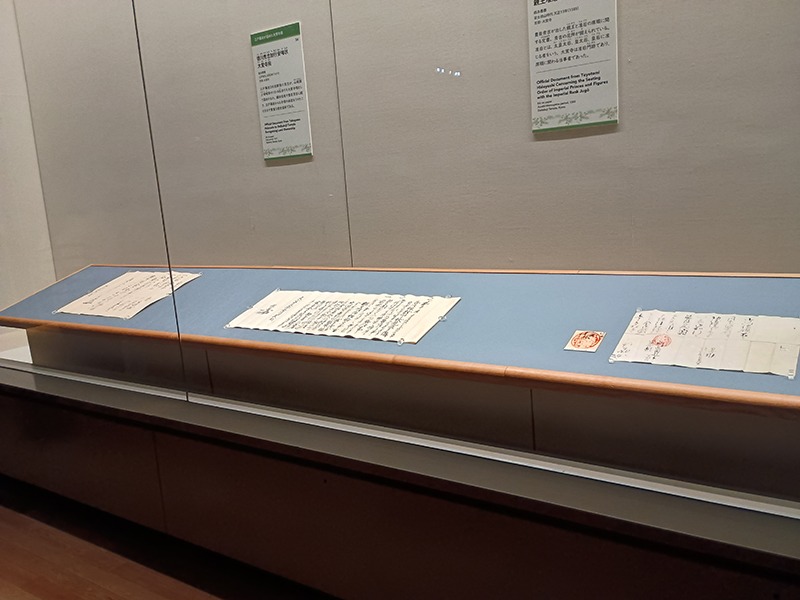

(左から)《徳川秀忠知行安堵状 大覚寺宛》江戸時代・元和3年(1617) 京都・大覚寺蔵、《豊臣秀吉判物 親王准后座次條目》安土桃山時代・天正13年(1585) 京都・大覚寺蔵 前期展示、《織田信長朱印状 大覚寺寺門跡雑掌宛》室町時代・永禄11年(1568) 京都・大覚寺蔵 前期展示

織田信長や豊臣秀吉、徳川秀忠など、戦国時代から江戸時代初期にかけての権力者たちと大覚寺との関わりを示す史料も見ることができます。

【重要文化財】《牡丹図》狩野山楽筆 江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵

第4章「女御御所の襖絵」は、本展の最大の見どころといえるでしょう。

120面を超える障壁画が展示され、その圧倒的なスケールと美しさを間近で体感できます。

この章に限り、すべての展示作品の写真撮影が可能です。

重要文化財《牡丹図》は、安土桃山から江戸時代初期を代表する画家の一人である狩野山楽の代表作。

大ぶりな牡丹を連続する横長の画面に配置し、リズミカルな構図と奥行きのある表現が見事です。

全18面の総長約22メートルにも及ぶ襖絵の一挙公開は寺外では初めてとなります。

(左から)【重要文化財】《柳桜図》 安土桃山~江戸時代・16~17世紀 京都・大覚寺蔵、【重要文化財】《紅白梅図》狩野山楽筆 江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵

同じく山楽の作品、重要文化財《紅白梅図》には、咲き誇る梅の花と水辺の風景や鳥が描かれています。

大樹を画面全体に展開する表現を師・狩野永徳から引き継ぎつつ、さらにそれを洗練させた、山楽の最高傑作のひとつとされています。

【重要文化財】《野兎図》渡辺始興筆 江戸時代・18世紀 京都・大覚寺蔵

渡辺始興は江戸時代中期に京都で活躍した画家です。

代表作のひとつ《野兎図》は、大覚寺正寝殿の明かり障子の腰板に描かれた12面の杉戸絵で、かわいらしい兎のすがたが生き生きと描かれています。

「正寝殿 御冠の間」再現展示

また通常非公開の重要文化財「正寝殿(客殿)」のうち、もっとも格式が高い「御冠の間」が展示室内に再現されています。

ここは後宇多法皇が院政を行い、室町幕府3代将軍の足利義満の仲介によって、南北朝講和の重要な舞台となった場所とも伝えられています。

(左から)【重要文化財】《正寝殿襖引手金具》江戸時代・17世紀 京都・大覚寺蔵、【重要文化財】《桐竹蒔絵帳台構蒔絵部材》安土桃山~江戸時代・16~17世紀 京都・大覚寺蔵

正寝殿の精巧な飾金具や、御冠の間の華やかな桐竹文様の蒔絵も見どころです。

会場内の特設ショップには、多彩なオリジナルグッズが用意されています。

不動明王のぬいぐるみや、襖絵をデザインしたクッション、かわいい野兎のキーチェーンなど、出品作品をモチーフにしたグッズを販売。

特設ショップもお見逃しなく。

大覚寺の1150年の歴史と美術の粋を一堂に集めた、まさに百花繚乱の展覧会です。

芸術、歴史、信仰が織りなす華やかな美の世界をどうぞお見逃しなく。