グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

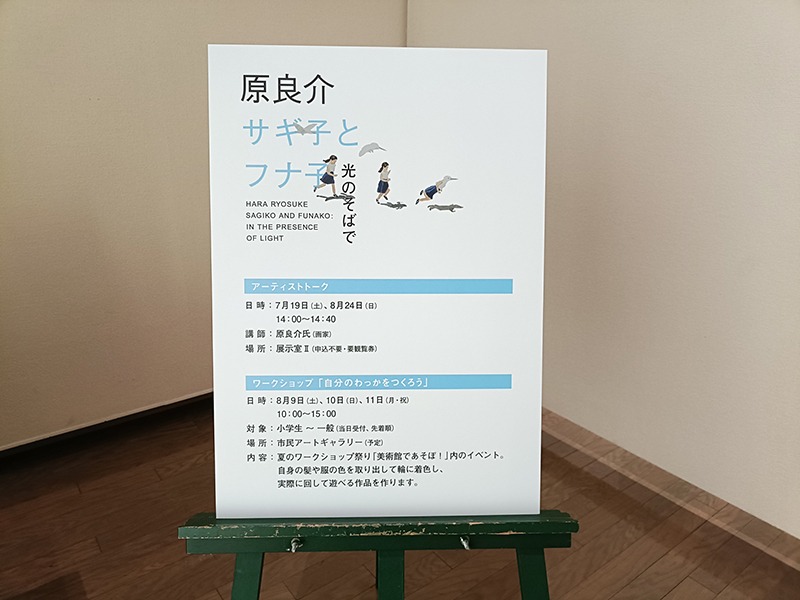

原良介 サギ子とフナ子 光のそばで/平塚市美術館

展示風景

平塚市美術館にて、神奈川県出身の画家・原良介の個展「原良介 サギ子とフナ子 光のそばで」が、2025年9月15日(月・祝)まで開催されています。

約1年半の準備期間を経て開催される本展は、作家が一貫して探求してきた「光の表現」をテーマにした約75点の作品で構成されています。

そのうち約3分の1が新作で、初期から最新の絵画、さらには立体作品までが一堂に会し、多彩な原の作品に出会うことができます。

原は、多摩美術大学大学院在学中に「第2回トーキョーワンダーウォール展」で大賞を受賞するなど、早くから注目を集めてきた油彩画家です。

絵具を重ね塗りせず、一層だけで描くという独自の技法を用いて、どこか懐かしさを感じさせる風景画を多く制作しています。

《サギ子》と《フナ子》の前に立つ原良介

原は、「光」や「時間」を、絵画でどのように表現できるかに関心を持ち続けてきました。

初期には、ある作品のモチーフから色彩や形といった要素を取り出し、新たな形で再構成するなど、さまざまな表現を模索しています。

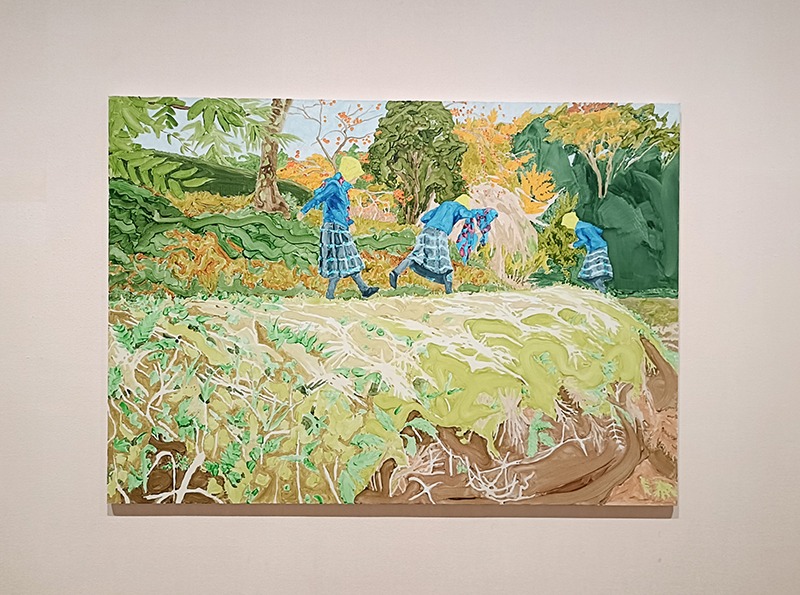

展示風景

《土手の上で》では、同じ人物を同一画面に複数回登場させることで、時間の流れを表現しています。

こうした、見えない光や移ろう時間を画面にとどめようとする試みが、現在に至る制作スタイルの原点となっています。

《土手の上で》2008 作家蔵

展覧会のタイトルにもなっている《サギ子》と《フナ子》は、本展のために描かれた新作です。

展示風景より、壁面4点が《サギ子》と《フナ子》

作品の舞台となったのは、作家が幼い頃から親しんだ故郷・平塚の風景。

金目川と、その背景にそびえる大山の風景を描いた《サギ子》は、平塚市の鳥であるシラサギがモチーフです。

《サギ子》2024 作家蔵

一方、市内の里山を舞台にした《フナ子》では、魚(フナ)が森の中を泳ぐような不思議な光景が描かれています 。

どちらの作品も、「コバルトグリーン」という青と緑の中間のような色が多用され、日本の森が持つ湿気や空気感が巧みに表現されています。

《フナ子》2024 作家蔵

作品には、人間と動物が一体化したようなキャラクターが登場します。人間が動物に変化しているのか、動物が人間に近づいているのか、その解釈は鑑賞者に委ねられています。

原は、「まずは、自分なりの感じ方で自由に見てもらうのが一番。そのうえで、日本人がもともと持っている自然への親しみに気づき、自分と自然との『距離感』について考えるきっかけになればいいなと思う」と話しています。

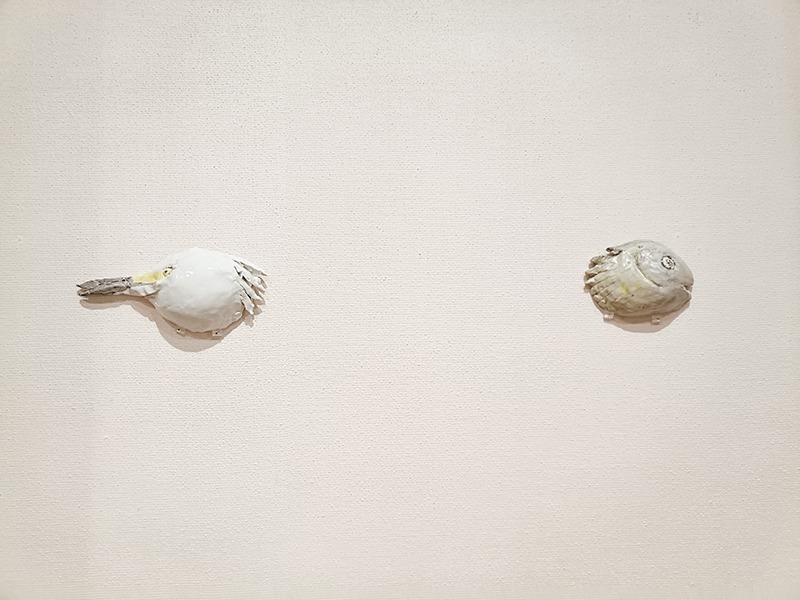

会場では、磁器で作られた《サギ子面》や《フナ子面》も展示されています。

(左から)《サギ子面》2025、《フナ子面》2025 いずれも作家蔵

鎌倉のアトリエの裏にある林を題材にした、ドローイングシリーズ《木の間》では、木と木の「間」にある空間そのものを描くことを試みています。

同じ場所を描いても、光の加減やその時の自身の意識によって、全く違う絵が生まれるといいます。

その探求は、空間そのものを擬人化したかのような《木の間さん》に発展しました。

(左)《木の間さん》2024、《木の間》2024 いずれも作家蔵

原の作品では、手が重要なモチーフとしてしばしば登場します。そのきっかけは、ある古美術店で出会った、胴体が失われ手の部分だけが残った仏像でした。

祈りの形をとどめたまま奇跡的に残った姿に深く感動し、以後「手」は創作の重要なテーマとなったのです。

実在しない海岸を描いた《金目海岸》では、まるで手の中に海や宇宙が存在するかのような、広大な世界が表現されています。

《金目海岸》2025 作家蔵

近年、原は絵画の中の風景を磁器で表現したり、逆に立体作品を絵画のモチーフにしたりと、平面(2次元)と立体(3次元)を行き来するような試みにも取り組んでいます。

角度によって満月にも三日月にも見える《月》は、複数の時間と空間が共存するユニークな作品です。絵画に描かれた川を、そのまま彫刻として取り出したような作品もあります。

《月》2023 作家蔵

原は、かつては「頭で理屈を作って」描くことが多かったと振り返ります。

しかし、約10年前、鎌倉にアトリエを構え、子どもが生まれたことが、大きな転機となります。

美しい自然光が差し込むアトリエで、限られた時間の中で制作を続けるうちに、スケッチやその場の感覚を大切にする「体で描く」スタイルへと変化していったのです。

本展では、初期の作品と、明治神宮の森の独特な空気感を捉えた《神宮の杜》などの近年の作品が並べて展示され、その作風の変化をたどることができます。

展示風景より、(左)《神宮の杜》2020 作家蔵

会期中には、小学生以上を対象としたワークショップが開催されます。新聞紙を使って回して遊べる作品を作る、夏休みの思い出作りにもぴったりのイベントです(当日受付・先着順)。

同時開催展「よみがえる絵画」では、川村清雄や藤田嗣治などの名画が、修復によって美しくよみがえった姿で紹介されています。あわせて、修復の過程や関連資料も展示されています。

川村清雄《滝》1926-34 平塚市美術館蔵

また、美術館の敷地内や館内には、三沢厚彦、舟越保武などの彫刻が常設展示されています。こうした作品を探しながら散策するのも、平塚美術館ならではの楽しみ方です。

三沢厚彦(右から)《Animal 2007-01》、《Animal 2007-02》いずれも2007 平塚市美術館蔵

本展では、作品解説のキャプションがつけられていません。これは、先入観なく、鑑賞者一人ひとりが自由に作品と向き合ってほしいという作家の思いによるものです。

「自分の感覚に素直になって作品を楽しんでもらいたい」と原は語っています。

この夏は、平塚市美術館で、光と色彩にあふれた原良介の世界を旅してみませんか。