ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

特別展「江戸☆大奥」/東京国立博物館

第4章 「大奥のくらし」展示風景

東京国立博物館 平成館にて、特別展「江戸☆大奥」が2025年9月21日(日)まで開催されています。

大奥とは、江戸城本丸にあった将軍の御台所(みだいどころ、正室)や側室、将軍に仕える女中などが生活していた場所です。

外からうかがい知ることのできない世界は、人びとの想像をかき立て、さまざまな物語や浮世絵の題材にもなりました。

この展覧会では、近年の調査研究の成果や歴史資料、ゆかりの品々を通して、長らく謎に包まれてきた大奥の実像に迫ります。

第1章「あこがれの大奥」では、江戸時代から現代にいたるまで、人びとがあこがれとともにイメージした大奥の世界を紹介します。

第1章 「あこがれの大奥」展示風景より、「御鈴廊下」再現展示

NHKドラマ10「大奥」で実際に使用された「御鈴廊下」のセットや、登場人物がまとった豪華な衣装を展示。

現代の大奥のイメージを体感することができます。

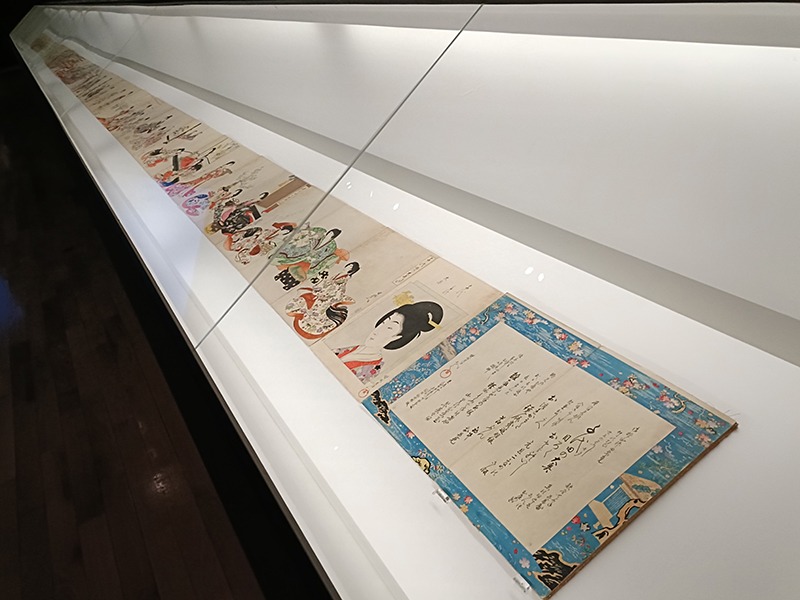

《千代田の大奥(部分)》楊洲周延筆 明治 27~29 年(1894~96) 東京国立博物館蔵 ※会期中展示替えあり

明治時代には、絵師・楊洲周延(ようしゅう ちかのぶ)が、大奥の女性たちの生活を想像して描いた錦絵《千代田の大奥》が人気を集めました。

今回は全40場面すべてをまとめて見ることができる貴重な機会となります。

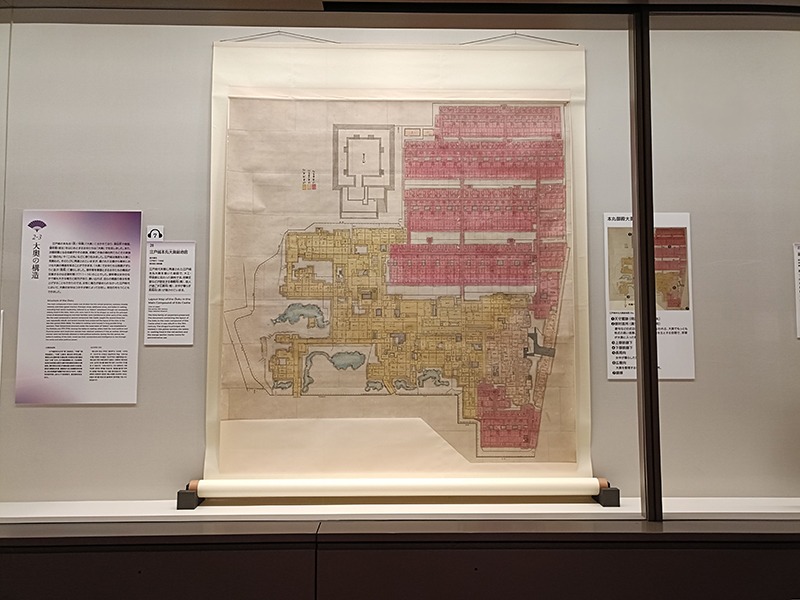

第2章「大奥の誕生と構造」では、大奥がどのように成立し、機能していたのかを解き明かします。

《江戸城本丸大奥総地図》 江戸時代 19 世紀 東京国立博物館蔵

大奥の基礎を築いたとされるのが、3代将軍家光の乳母であった春日局(斎藤福)です。

彼女は家光が将軍に就任すると大きな権力を得て、徳川家直系の子孫を残すために大奥の制度を整えました。

第2章「大奥の誕生と構造」展示風景より、(中央)《春日局坐像》江戸時代 17 世紀 京都・麟祥院( 京都市 )蔵

女中の中で最高の地位にあったのが「御年寄」です。

なかでも、13代将軍家定などに仕えた瀧山は、将軍の後継者選びをめぐって天璋院(篤姫)と対立したといわれるほどの実力者でした。

瀧山が江戸城を去る際に使用したとされる女乗物を、今回初公開。中には、彼女が履いた草履も展示されています。

《女乗物》瀧山所用 江戸時代 19 世紀 埼玉・錫杖寺( 川口市 )蔵

第3章「ゆかりの品は語る」では、大奥のヒロインたちの実像に迫ります。

桂昌院(お玉の方)は、京都の八百屋の娘から、5代将軍綱吉の生母となり、大きな権力を手にしました。

「玉の輿」の語源ともいわれるその生涯は、将軍の子、特に世継ぎの男子の誕生が、女性たちの運命を大きく左右したことを物語っています。

【重要文化財】 《振袖 黒綸子地梅樹竹模様》桂昌院( お玉の方 )所用 江戸時代 17 世紀 東京・護国寺( 文京区 )蔵 前期展示(7/19~8/17)

本展の大きな見どころの一つが、綱吉が側室・瑞春院(お伝の方)に贈ったとされる《刺繡掛袱紗(ししゅうかけふくさ)》です。

元禄時代の最高の刺繡技術を用いて作られた逸品ぞろいで、全31枚すべてが重要文化財に指定されています。

今回は前後期あわせて、そのすべてが公開される、またとない機会となります。

【重要文化財】 《刺繡掛袱紗》瑞春院( お伝の方 )所用 江戸時代 17~18 世紀 奈良・興福院( 奈良市)蔵 ※会期中展示替えあり

幕末の大奥を語るうえで欠かせないのが、13代将軍家定の正室・天璋院(篤姫)と、14代将軍家茂の正室・静寛院宮(和宮)です。

当初は対立していた2人ですが、やがて協力し合う関係へと変わっていきました。

展示では、彼女たちの書状や衣装など、さまざまなゆかりの品が紹介されています。

(左から)《天璋院篤姫像》川村清雄筆 明治 17 年(1884) 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵、《葵牡丹紋散蒔絵櫛台*》天璋院( 篤姫 )所用 江戸時代 19 世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵

*《葵牡丹紋散蒔絵櫛台》の「櫛」は木へんに節

第4章「大奥のくらし」では、女性たちの日常に焦点が当てられます。

婚礼にまつわる展示の中で、ひときわ目を引くのが、5代将軍綱吉の正室・浄光院(鷹司信子)が嫁ぐ際に使ったと伝わる女乗物です。

高蒔絵で両家の家紋を散らした豪華な作りで、今回はケースなしで展示されているため、その美しさを間近で鑑賞できます。

《竹葵牡丹紋散蒔絵女乗物》浄光院( 鷹司信子 )所用 江戸時代 寛文 4 年(1664) 東京国立博物館蔵

大奥の女性たちの装いは、身分や季節に応じて細かく決められていました。

会場では、江戸時代後期の武家女性が実際に着たきものや、その着こなしの再現展示を見ることができます。

第4章「大奥のくらし」展示風景より、四季の装い

歌舞伎は、大奥の女性たちにとっても大きな楽しみの一つでした。

しかし、大奥は男性の出入りが禁じられていたため、女性の役者が舞台に立ちました。

そのひとりが、坂東三津五郎に弟子入りした坂東三津江です。

本展では、彼女が大奥で演じる際に用いたとされる歌舞伎衣装が、初めて一挙公開します。

第4章「大奥のくらし」展示風景より、大奥の歌舞伎

本展の音声ガイドナビゲーターは、NHKドラマ10「大奥」に出演し、大河ドラマ「べらぼう」で大奥総取締 高岳役を演じている冨永愛さんが担当。

また、最新のVR技術を駆使した体験コーナーでは、まるで大奥の世界に入り込んだかのような没入感のある体験が楽しめます。

会場内の特設ショップでは、大奥の美意識が感じられる、おしゃれなアイテムがそろっています。

ファッションからお菓子まで、さまざまな人気ブランドとのコラボグッズも注目です。

鑑賞の記念に、ぜひお気に入りの一品を見つけてみてください。

選ばれた女性たちが豪華な衣装をまとい優雅に暮らす、そんなイメージの裏に隠された、彼女たちの本当の物語が、いま明らかになります。

この夏、ドラマや小説の世界とは異なる、知られざる大奥の真実に触れてみてはいかがでしょうか。

第1章 「あこがれの大奥」展示風景

※文中で展示期間表記のない作品は通期展示

※会期中、一部作品の展示替えを行います。