国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

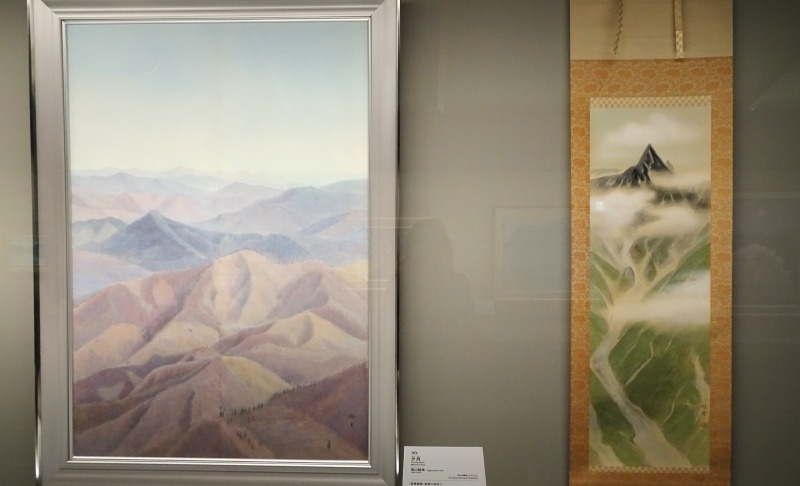

東山魁夷と風景画の旅:日本から世界へ/福田美術館

東山魁夷《山峡朝霧》通期展示 紙本着色 1977年 福田美術館蔵

唐招提寺御影堂の障壁画を描いた日本画家・東山魁夷(1908-1999)は、戦後の「国民的画家」とも称され、人気の日本画家です。

福田美術館所蔵の東山魁夷作品約30点を一挙公開して、魁夷の旅の足跡を追うと共に、日本画における風景画の変遷も辿ります。

伝 雪舟《雪景山水図》通期展示 紙本墨画淡彩 軸装 15-16世紀 福田美術館蔵

「画聖」と称された雪舟は画家として初めて中国へ留学した画僧です。室町時代の山水画は、中国絵画の影響を受けています。

山水画では、遠いものを上に、近いものを下に描いて遠近を表現しました。前後の対象を重ねたり、前のものを濃く、後ろのものを淡く描いたりと様々な技法が駆使されてきました。

江戸時代絵画界の主流は、粉本主義の狩野派でした。

橋本雅邦《秋山行旅図》通期展示 絹本着色 1893年頃、狩野芳崖《松霊瀑布之図》通期展示 絹本墨画 19世紀 共に福田美術館蔵

橋本雅邦と狩野芳崖は、共に江戸末期の木挽町狩野派で学び、明治維新を迎えました。狩野派の描法を踏襲しながらも、西洋画の技法を学び立体感や奥行きを表現しようとしています。

橋本雅邦は、岡倉天心やアーネスト・フェノロサが設立した東京美術学校で教鞭をとり横山大観や下村観山、菱田春草などを育成しました。

菱田春草《青波舟行》通期展示 絹本着色 1907年頃、横山大観《春》前期展示 絹本着色 19-20世紀 共に福田美術館蔵

東京美術学校に入学した大観と春草は、岡倉天心の教えを受けて新しい日本画の表現を模索します。

輪郭線を描かず色の濃淡で空気を表現しました。この表現は、当時は「朦朧派」と揶揄されました。

春草の作品は、光や時の移ろいが感じられ、印象派の点描表現の様に海の波を描いています。

山元春挙《瀞峡碧潭図》前期展示 絹本着色 20世紀、竹内栖鳳《春の海》前期展示 絹本着色1924年 共に福田美術館蔵

明治の京都画壇を代表する二人の画家の風景画です。竹内栖鳳は遠くまで広がる砂浜とその向こうの春の海と空をやわらかに表現しています。

山元春挙は墨の濃淡でゴツゴツした岩肌を描き、水面は思わず間近で覗き込んでしまう透明感ある美しい色彩で表現しています。

第1章西洋絵画の展示風景 全て福田美術館蔵作品

日本画の風景画に影響を与えた19世紀末から20世紀の西洋絵画作品も展示されています。

バルビゾン派のコロー、印象派のシスレー、ルノワール、ピサロ、はっきりした色彩で描かれたユトリロ作品とモネ《プールヴィルの崖、朝》です。

日本の画家たちは、これらの画家から多くを学び影響を受けました。

下村観山《倫敦之夜景》通期展示 絹本墨画淡彩 20世紀 福田美術館蔵

下村観山は、橋本雅邦に師事し、大観と共に東京美術学校の一期生です。

大観、春草の盟友で、フェノロサや天心の教えを受けました。また、日本画家として初めて文部省留学生としてイギリスへ留学しました。

水墨で描いた霧に煙る倫敦の風景です。

土田麦僊《ヴェトイユ風景》部分 通期展示 カンバス、テンペラ 1922年 福田美術館蔵

竹内栖鳳に学んだ麦僊は、新しい日本画を目指して京都市立絵画専門学校出身者と国画創作協会を立ち上げます。

モネも描いたヴェトイユ風景をカンバスにテンペラで描き、オレンジの屋根はセザンヌの影響もありそうです。絵肌の質感にもご注目ください。

第2展示室はすべて東山魁夷作品が展示されています。

東山魁夷は、東京美術学校で日本画を専攻し卒業後ドイツへ留学して、ベルリン大学で西洋美術史を学びます。

戦後は全てを失い、妻以外の身寄りもなく、人生のどん底を経験した時期に無心で描いた《残照》が第3回日展特選となりました。

東山魁夷《夕月》通期展示 絹本着色 1946年、《嶺雲》通期展示 絹本着色 1941年 共に福田美術館蔵

風景を求め国内外を写生遍歴します。描き溜めたスケッチを再構築して作品としました。

人物を描くことは少なく、遠くへ繋がる道は魁夷の作品に何度も描かれています。

東山魁夷《春暁》前期展示1951-1956年、《秋深》通期展示1951-1956年、《冬林》前期展示1958年頃、全て絹本着色 福田美術館蔵

時系列に並べると作品は洗練され、より静謐になっていきます。

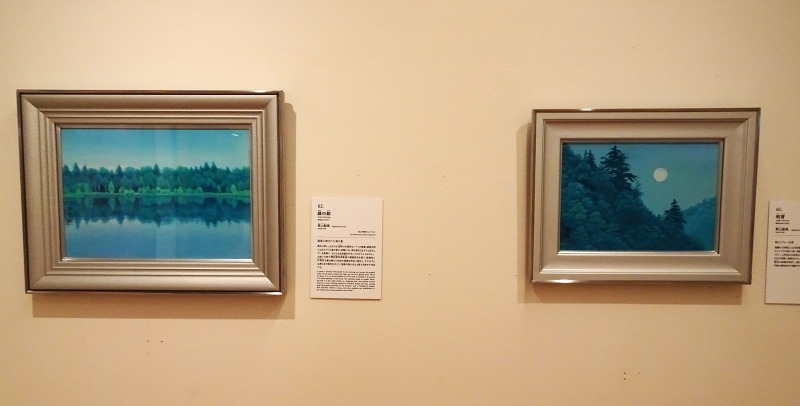

東山魁夷《月映》1965年、《静けき湖》1962年、共に通期展示 紙本着色 福田美術館蔵

青や緑は深くなり、水面に映りこむ幻想的な魁夷ならでの心に沁みる風景画です。

東山魁夷《緑の朝》通期展示 絹本着色 1991年、《明宵》通期展示 1983年、共に福田美術館蔵

東山魁夷は、全体の色調を統一して、同系色を何度も塗り重ねて奥行きある色の世界を創り出しました。

戦後、ガラスを使用した「新岩絵具」が開発されて、色数が増え色彩豊かで新しい技法を用いた日本画も描かれるようになりました。

奥田元宋《日照雨》前期展示 絹本着色 1981年 福田美術館蔵

所謂「狐の嫁入り」を描いた作品です。奥田元宋は、「魁夷の青」に対して「元宋の赤」と呼ばれました。

外国人観光客でごった返す嵐山ですが、東山魁夷の静かな風景画の中に身を置いてみてはいかがでしょう。