国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画/板橋区立美術館

狩野了承《秋草図屏風》天保5年(1834) 板橋区立博物館

2025年3月8日(土)より、東京都の板橋区立美術館にて「エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画」が開催中です。

本展では、江戸絵画に描かれる「黒」に着目し、黒の持つ魅力や江戸時代の人びとの美意識に迫ります。

展示の目玉は、光の具合によって見え方が変わる金屏風。作品に当たる光の加減を自分で調節し、電気のない時代に夜の闇の中で作品がどのように見えていたのかを体験することができます。

エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画展 展示風景

江戸絵画において、黒は影や輪郭といったものを表現するためにも用いられました。

歌舞伎の黒衣(くろご)が、観客からは見えない前提で舞台に登場するのにも通ずる考え方です。

江戸時代になると灯り用のなたね油が普及し、人びとは夜という時間を楽しむようになります。

また、西洋の科学技術を研究する蘭学の興隆によって光や影への関心が高まり、絵画における闇や夜の描写は多様化していきます。

鈴木其一《暁桜夜桜図》江戸時代(19世紀) 黒川古文化研究所

鈴木其一の《暁桜夜桜図》は対になっており、右側には淡墨と薄紅で明け方の桜が、左側には濃い墨で夜の桜が描かれています。

夜の桜はシルエットのみで描かれており、単体では何の花か判断することができません。

対で鑑賞することで、はじめて桜だと判明する粋な作品です。

宮川正幸《美人遊戯図》江戸時代(18世紀) 東京国立博物館

宮川正幸の《美人遊戯図》では、障子に映る人影で夜が表現されています。

墨の濃淡や障子に施された白色の顔料により、リアルな光と影が巧みに描かれています。

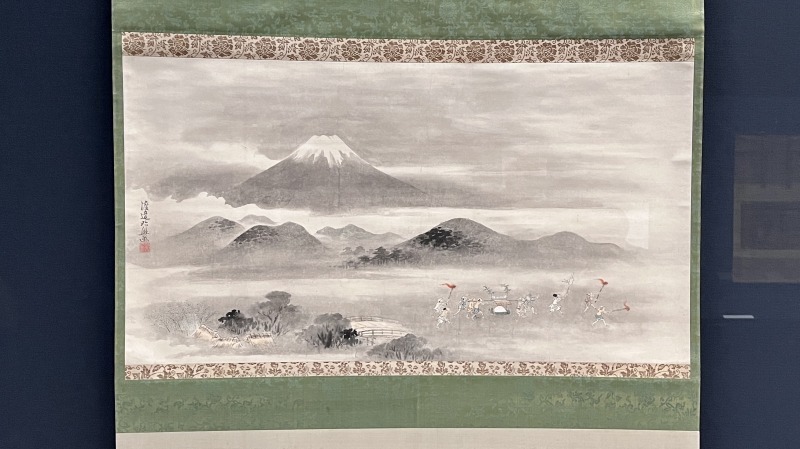

渡辺始興《氷室の節供図》江戸時代(18世紀) サントリー美術館

渡辺始興の《氷室の節供図》は、空全体に薄く刷られた墨と松明によって、暗闇の場面だと判断できる絵画です。

全体が霞で覆われる中、彩色されて描かれる氷を運ぶ一行に自然と視線が誘導されます。

華やかさやポップさに焦点が当てられることの多い江戸絵画。

浮世絵の黄金期と呼ばれる1781年〜1801年の間、多色摺の浮世絵が発展する一方で、「墨彩色(すみさいしき)」や「紅嫌い(べにぎらい)」と呼ばれる、黒を基調とする浮世絵も同じく流行します。

墨で描かれた肉筆画を墨彩色、紅を使用しない版画を紅嫌いと呼びます。

清楚さが感じられる墨彩色や紅嫌いは、主に文化人や教養人から支持を得ていました。

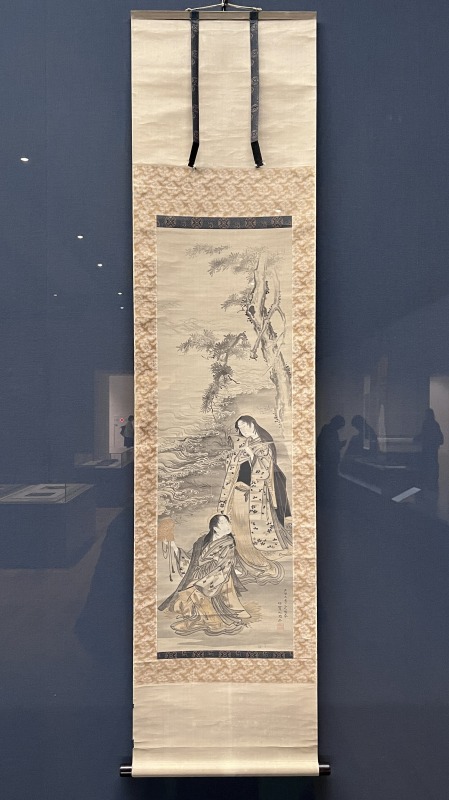

酒井抱一《松風村雨図》天明5年(1785) 細見美術館

酒井抱一の《松風村雨図》は、墨彩色の作品の中でも特に古いものです。

一見落ち着いた作風ですが、金泥や銀泥を用いた装飾が加わり、黒を基調としながらも華やかさが感じられます。

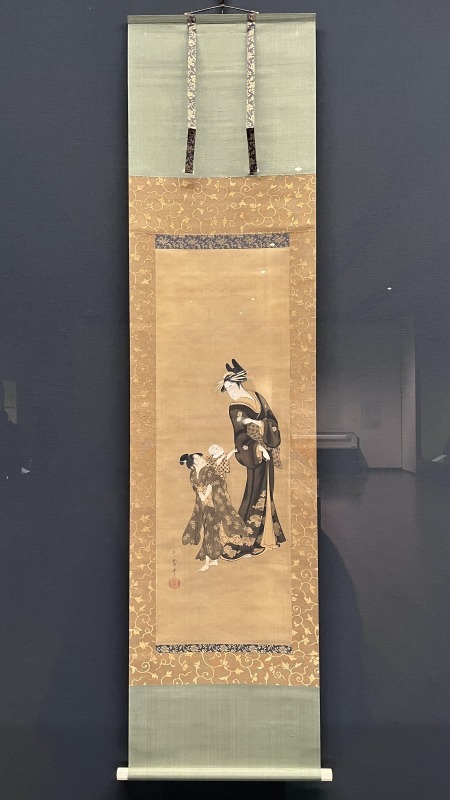

喜多川歌麿《朝顔を持つ美人図》寛政年間(1789〜1801)中期頃 千葉市美術館

喜多川歌麿の《朝顔を持つ美人図》は、着物の墨の濃淡やひるがえる裾の描写によって、夏服の軽々しく涼やかな質感が見事に表現されている作品です。

黒一色であるからこそ、歌麿の卓越した技術が際立ちます。

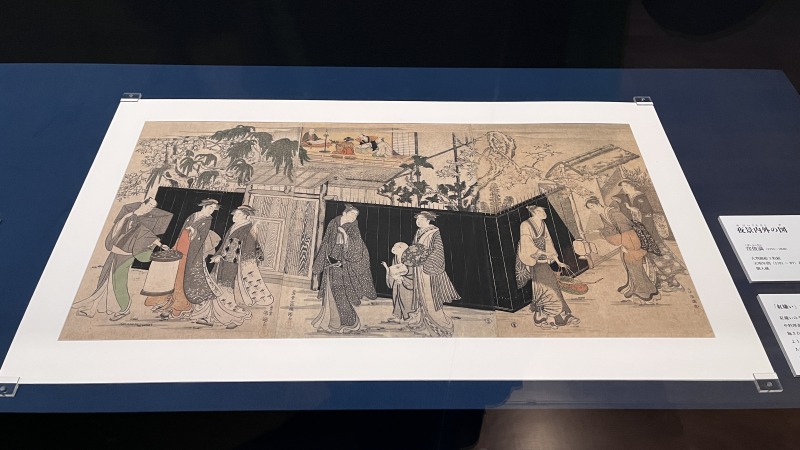

窪俊満《夜景内外の図》天明年間(1781〜89) 個人蔵

窪俊満の《夜景内外の図》では、紅嫌いの手法で夜の時間が表されています。

外を歩く人が持つ提灯の周りと室内のみが彩色で描かれ、その他はモノクロームになっているのが特徴です。

墨彩色や紅嫌いを得意とした俊満ならではの発想といえるでしょう。

エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画展 展示風景

江戸時代、黒髪は美の象徴としても重要視されていました。艶やかな黒髪が理想的とされ、お歯黒や眉化粧も流行しました。

お歯黒は既婚女性を中心とする習慣で、何色にも染まらない黒は「亭主への貞節の証」という意味が込められていたそうです。

歌川国貞《君たち集り粧ひの図》安政4年(1857) ポーラ文化研究所

歌川国貞《君たち集り粧ひの図》には、吉原の遊女が朝の支度をするようすが描かれています。

位の高い遊女は接客の際にお歯黒をつけることがあり、中央に描かれる遊女のそばにはお歯黒道具が置かれています。

庶民用お歯黒道具一式 江戸時代後期(19世紀) ポーラ文化研究所

黒の「何色にも染まらない」という唯一の性質が貞節のイメージと結びついていたと知り、黒が持つ意味の奥深さを実感しました。

(左)佐山半七丸 著 速水春暁斎 画《都風俗化粧伝 巻之下》文化10年(1813) ポーラ文化研究所

(中)佐山半七丸 著 速水春暁斎 画《都風俗化粧伝 巻之中》文化10年(1813) ポーラ文化研究所

(右)佐山半七丸 著 速水春暁斎 画《都風俗化粧伝 巻之上》文化10年(1813) ポーラ文化研究所

江戸時代に発刊された《都風俗化粧伝》は、実践的な内容が記された美容書です。

現代の女性誌と同様、スキンケアやヘアケア、メイクアップについて網羅的に記載されています。

髪についてまとめられたページには、顔の形に合わせた髪の結い方や髪型の解説、髪を黒くして艶を出す薬などが載っており、江戸時代の女性たちがいかにヘアスタイルに力をいれていたかが伺えます。

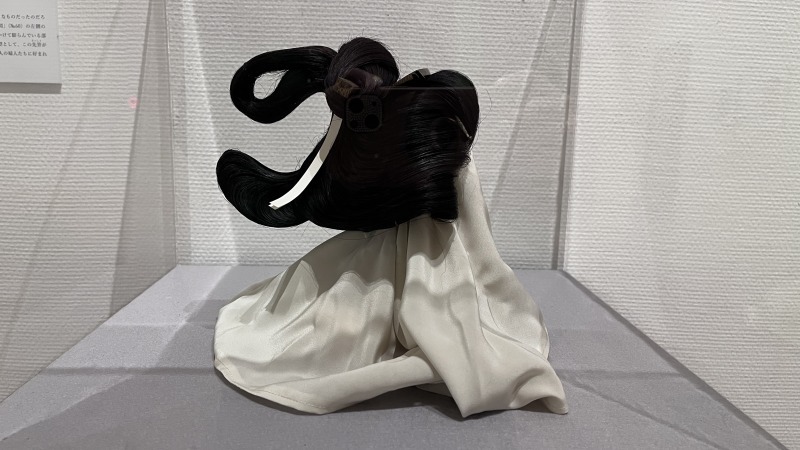

結髪雛形 先笄 昭和時代(20世紀) ポーラ文化研究所

江戸時代の浮世絵に描かれる髪型を再現した《結髪雛形 先笄(さっこう)》も見どころです。

ヘアウォーターやワックスに相当するものを駆使し、美しくも複雑なヘアアレンジをキープしていたそうです。

本展には、光の中と闇の中で作品の見え方がどう変化するのかを体験できる展示室が設けられています。

狩野了承《秋草図屏風》天保5年(1834) 板橋区立博物館

展示されているのは狩野了承の《秋草図屏風》。

作品に当たる光の加減を自分で調節し、屏風に描かれる秋草や金箔の表情の変化を楽しめます。

狩野了承《秋草図屏風》天保5年(1834) 板橋区立博物館

電気がなかった江戸時代、ろうそくの灯りだけがともる空間で絵画はどのように見えていたか、ぜひ想像を膨らませながら鑑賞してみてください。