国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」/京都国立博物館

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 京都・建仁寺所蔵【通期展示】

大阪・関西万博開催を記念した特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」が、京都国立博物館で現在開催中です。

国宝「風神雷神図屏風」を筆頭に、日本美術の歴史を辿る、国宝19件、重要文化財53件を含む計200件もの作品を展示。

館内のミュージアムショップには、多種多様なグッズが並びます。

大阪・関西万博が開催されている今、「出会いは、海を越える。」をキャッチフレーズに、日本美術の歴史を振り返る展覧会です。

本展のテーマは「交流」。

弥生・古墳時代から明治期までの絵画や彫刻、書跡、工芸品などが展示されています。

展示構成は、万博と日本美術の深いつながりをおさらいするところから始まる、少しユニークなものに。

大型の作品もあれば、細やかな美術品も並ぶ

本展の見どころはなんと言っても、超有名な作品が目白押しであるということ。

国宝や重要文化財など、世界的にも有名な日本美術作品が多数展示されています。

美術や歴史の教科で見たことある!という作品にもきっと出会えますよ。

内覧会でのフォトセッションには、京都国立博物館 公式キャラクターのトラりんが登場。 左から、トラりん、京都国立博物館学芸部列品管理室長・永島明子氏、京都国立博物館館長・松本伸之氏

古今東西から選りすぐられた日本美術作品が、京都国立博物館に集結する本展。とくに、注目したい二作品をご紹介します。

まずは、4年ぶりに公開となる国宝「風神雷神図屏風」。現在は、京都・建仁寺に所蔵されています。

実は江戸時代の消息ははっきりとせず、本作品が広く知られるようになったのは、明治時代後半になってからだそう。

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 京都・建仁寺所蔵【通期展示】

一部作品は会期途中で入れ替わりますが、本作品は通期で展示します。

もう一つは、江戸時代に活躍した浮世絵師・葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」。

富士山をあらゆる角度や表情で描いた、世界的に有名な作品です。

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏 葛飾北斎画 江戸時代 天保2年(1831)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵【前期展示】※後期は和泉市久保惣記念美術館所蔵品を展示します。

江戸時代には「娯楽品」にすぎなかった浮世絵ですが、海を渡ったことで世界から高い評価を得るように。

とくに、葛飾北斎の作品は、ゴッホやドビュッシーなどの芸術家に影響を与えたと言われ、日本美術のアイコニックな存在になりました。

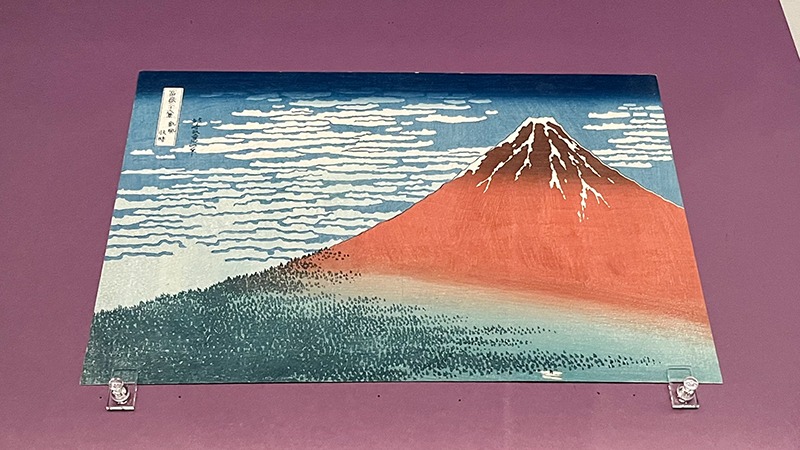

富嶽三十六景 凱風快晴 葛飾北斎画 江戸時代 天保2年(1831)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵【前期展示】※後期は和泉市久保惣記念美術館所蔵品を展示します。

本展では、富士山を背景にせり上がる大波の姿が印象的な「神奈川沖浪裏」や、通称・赤富士とも呼ばれる「凱風快晴」を含め三作品を展示します。

展示風景。写真手前に写るのが、2025年3月に重要文化財に指定された「旭彩山桜文花瓶」

ほかにも、2025年3月に重要文化財に指定された「旭彩山桜文花瓶」を展示。

また、同じく3月に国宝に指定されることが決まった「伎楽面 酔胡王」も展示しています。

1階展示室のようす

展示後半にあたる1階には、面を裂いて観音の姿を現した逸話に基づいて作られた「宝誌和尚立像」を展示。

宝誌(ほうし)の姿は、奈良時代に中国から伝わったものと考えられ、本像は日本で現存する唯一の作例です。

重要文化財 宝誌和尚立像 平安時代 11世紀 京都・西往寺所蔵 [通期展示]

“唯一”と言えば、「十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者像」は、展示会場内唯一のフォトスポット。

十八羅漢坐像のうち羅怙羅尊者像 范道生作 江戸時代 寛文4年(1664) 京都・萬福寺所蔵 [通期展示]

羅怙羅(らごら)は出家前の釈迦の子で、自分の中に仏がいるのだと胸を開いて見せているのだとか。

厳かな雰囲気漂う仏像の姿、ぜひカメラに収めてみてくださいね。

1階ロビーにあるグッズショップには、展覧会限定グッズがずらりと並びます。

「風神雷神図屏風」と「富嶽三十六景」が一体となったデザインのリングノート(1,100円)やアクリススタンド(2,200円)など種類も豊富です。

「今後、お目にかかれない組み合わせかも」と言われているデザイン。ぜひ手に取ってみてくだいね!

さらに、京都国立博物館公式キャラクター「トラりん」のグッズも販売。

ぬいぐるみ(小1,540円・大3,190円)や手ぬぐい(1,100円)、マスキングテープ(638円)など、かわいらしいグッズがたくさん並んでいます。

尾形光琳の「竹虎図」を元に誕生した、京都国立博物館の公式キャラクター「トラりん」

また“抱きしめたくなるぬいぐるみ”こと、「埴輪(はにわ) 鍬を担ぐ男子」(9,900円)も。

埴輪とは古墳に並べられた焼き物ですが、19世紀の万博では、埴輪のことを“日本の木像や塑像、銅像の起源”として紹介していたそうです。

実物の作品からも癒しの雰囲気が漂います。

ぬいぐるみにもなっている「埴輪 鍬を担ぐ男子」。重要美術品 埴輪 鎌を担ぐ男子 伝群馬県太田市脇屋町出土 古墳時代 6世紀 京都国立博物館所蔵 [通期展示]

個人的には、まるで油滴が飛び散ったような模様の「油滴天目」の美しさや、アメリカ・ボストン美術館所蔵の「吉備大臣入唐絵巻」を間近で観られたのがうれしいポイントに!

現在、関西圏では、大阪市立美術館の「日本国宝展」、奈良国立博物館の「超 国宝展」など、国宝が並ぶさまざまな美術展が開催中です。

ぜひこの機会に 関西で“日本美術”に触れてみてはいかがでしょうか。

会期は4月19日〜6月15日まで。月曜日は休館日。 最寄駅の京阪七条駅からは歩いて約7分

[主な展示替]

前期展示:4月19日~5月18日

後期展示:5月20日~6月15日

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替を行います。