国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

BUTSUDORI ブツドリ:モノをめぐる写真表現/滋賀県立美術館

ブツドリ=物撮り。もともとは広告などで商品撮影を指す業界用語です。

とは言え、スマホなどで「モノを撮る」ことは誰もが日頃から親しんでいるのではないでしょうか。

そんな「モノを撮る」ことにフォーカスした、滋賀県立美術館で開催中のちょっと珍しい展覧会をご紹介します。

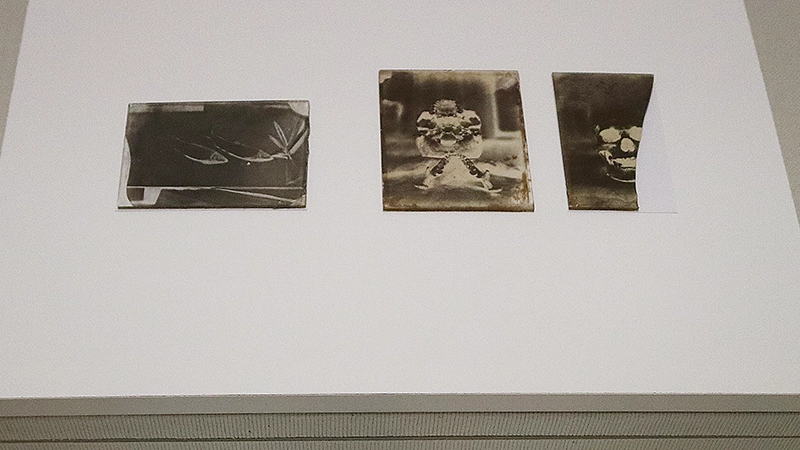

島霞谷(左)《鮎》1860年代 (中央および右)《頭蓋骨標本写真》1869年頃 全て個人蔵(群馬県立歴史博物館寄託)群馬県指定重要文化財

これらは日本最古期の写真師、島霞谷(しま かこく)が撮影したガラス湿版です。

「鮎」が撮影されたのは1860年代、「頭蓋骨標本」は明治2年頃のこと。当時、写真は新たな技術であり学問でした。

洋学者だった島は、西洋人から油彩画法とともに写真術を学びました。頭蓋骨標本は医学資料として撮影されたものだそう。

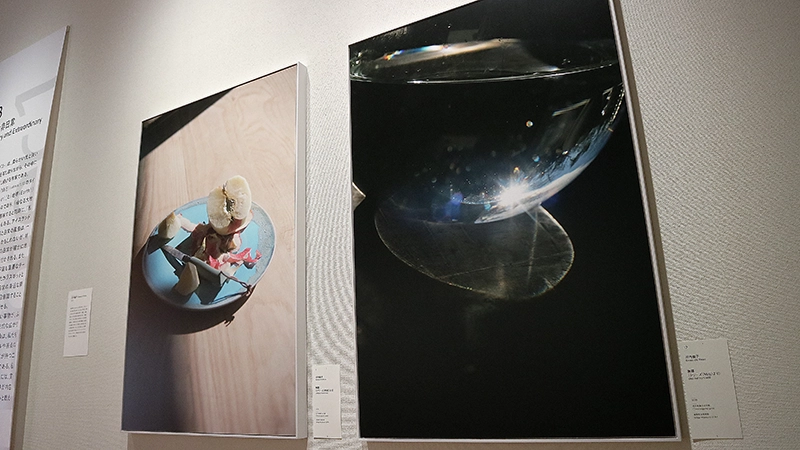

川内倫子(左)《無題(シリーズ<M/E>より)》2021年 (右)《無題(シリーズ<M/E>より)》2020年 全て滋賀県立美術館蔵

では現代の「ブツドリ」ってどんな感じなのでしょうか。

川内倫子は日常生活の中にある生と死を表現し続ける作家です。

皮をむいたリンゴ、ガラスポットという何気ない日常を写し取った作品ですが、被写体の中に小さな宇宙が感じられるかのよう。

写真黎明期の「ブツドリ」と現代の「ブツドリ」。撮影目的や写真家の意識が移ろい、「ブツドリ」も変わりゆく。

そんな「ブツドリ」の歴史を辿る展覧会です。

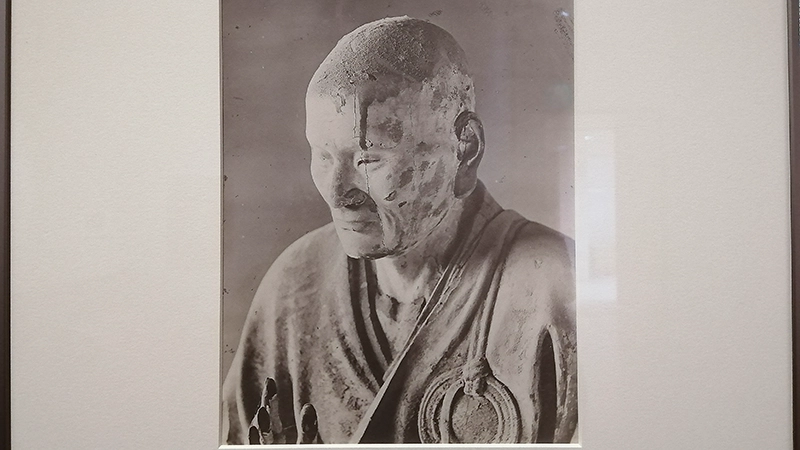

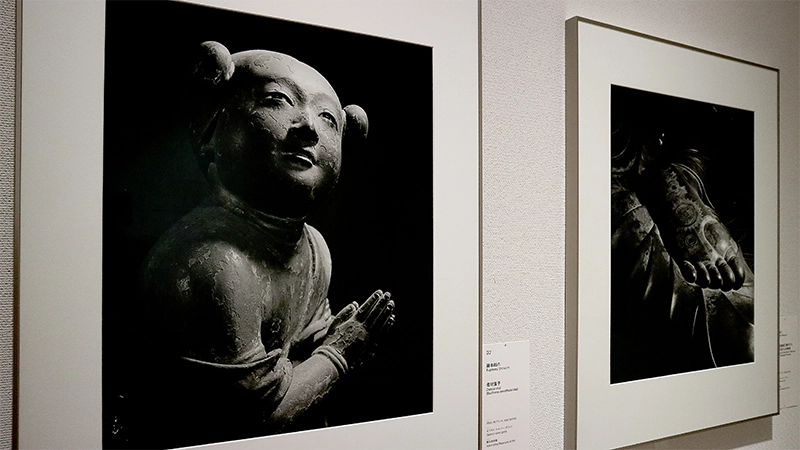

小川一眞《興福寺 無著菩薩像(1)》1888年 東京都写真美術館蔵

日本で「モノを撮る」ことが着目されたのは、明治初期の文化財調査からでした。

明治維新直後の仏教排斥運動によって荒廃の危機に瀕した貴重な文化財を、明治政府が当時の最新技術・写真を用いて記録したのです。

しかし文化財の写真は、保存目的だけでなくその歴史や価値まで伝えはじめます。

文化財写真の第一人者・小川一眞の作品は「モノの記録」を超え、観る人の心に迫る構図を練って撮られています。

小川一眞《東大寺 四天王像下部》1888年 東京都写真美術館蔵

有名な東大寺・四天王像の足元のショット。踏まれている邪鬼の表情が何とも言えない・・・。

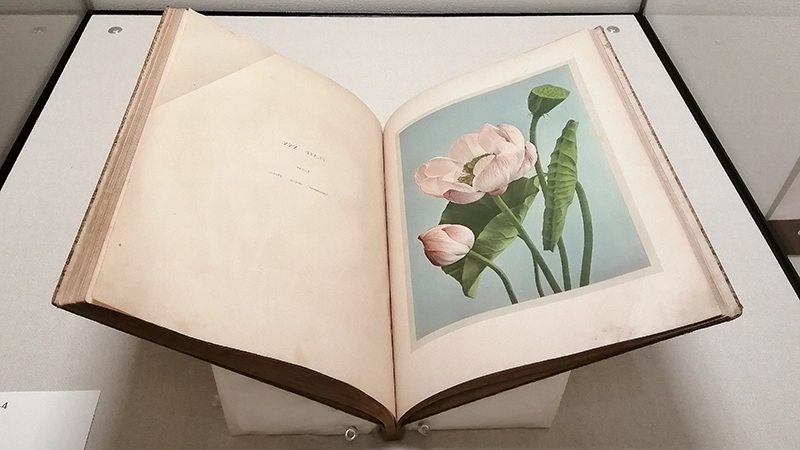

小川一眞《Some Japanese Flowers》1896年 京都工芸繊維大学附属図書館蔵

小川一眞は優れた写真師であるとともに、アメリカで写真製版技術を習得し日本の印刷技術の基礎を築いたひとりです。

この本は海外向けに日本の風俗や美術を紹介するために出版した写真集。100年以上前の本とは思えない、精巧で美しい出来映えです。

藤本四八《善財童子》1956年 横浜美術館蔵

「記録」から始まった文化財写真は、「古美術写真作品」として地位を確立していきます。

黒バックから浮かび上がるドラマティックな構図は、現代の写真家にも引き継がれました。

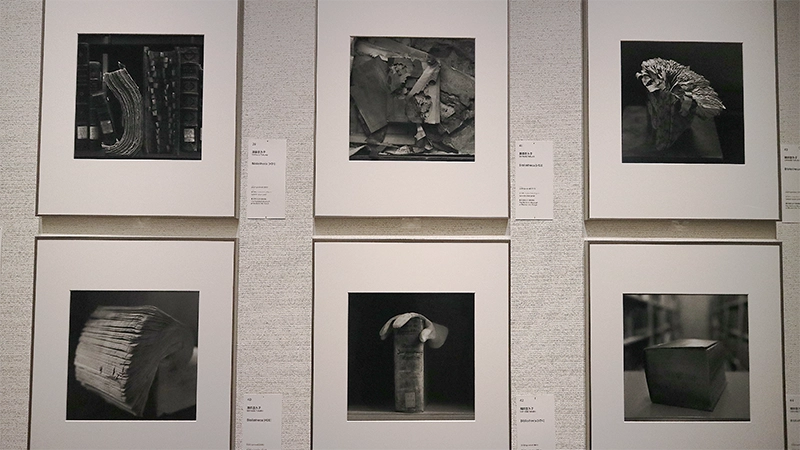

潮田登久子《Bibliotheca》 東京国立近代美術館蔵

「モノの歴史」。現代の写真家・潮田登久子は、幾人もの人の手を経た書物の美しさに魅了され、オブジェとして撮影しました。その本が辿った時間を語っているようです。

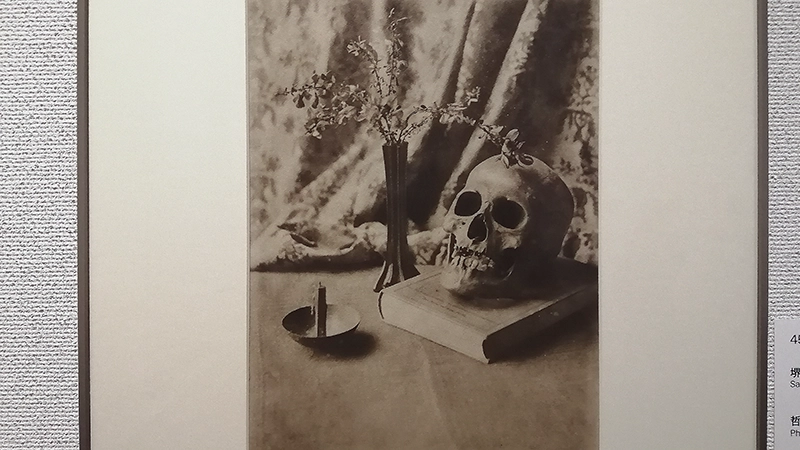

堺時雄《哲学A》制作年代不詳 東京都写真美術館蔵

明治中期から大正時代にかけて、写真に絵画的な芸術性を求める「ピクトリアリズム(絵画主義)」が日本に伝来。「芸術写真」として広まりました。

西洋の静物画のような、絵画的な写真が撮られるようになります。

唐突に骸骨が置かれたこの作品も、人間の死や人生の虚しさを表現した「ヴァニタス画」と呼ばれる静物画をイメージした作品。

山本牧彦《ヴァイオリンの静物》1928年 横浜美術館蔵

大正期に入ると、カメラの特性を活かした表現が出てきます。

ソフトフォーカスを駆使し、抒情性を持った視覚表現もそのひとつ。被写体はただの「モノ」でなく、写真家の意図を伴った「モノ」となったのです。

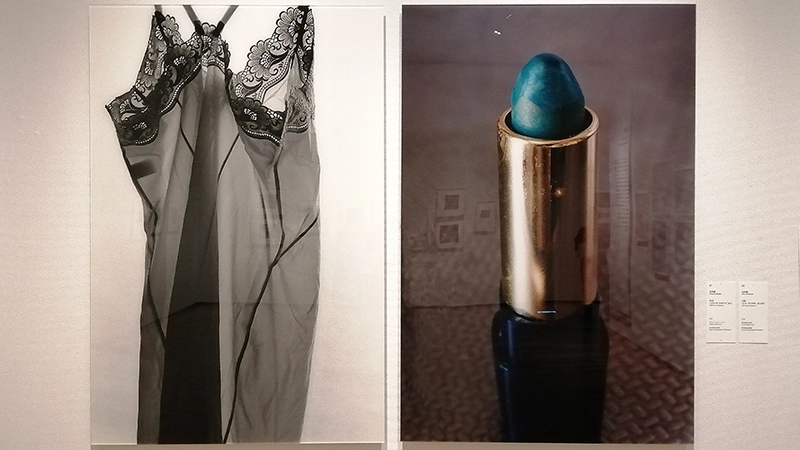

石内都《シリーズ<マザーズ>より》 2002年 東京都写真美術館蔵

石内都が撮ったのは、彼女の母の遺品。下着や使いさしの口紅という「モノ」を通して、今は亡き人と向き合っているかのよう。

それはまた「母」という個人の人生に留まらず、多くの女性の物語を伝えているようにも感じられます。

中山岩太 左上《イーヴ》1940年 左下《静物》1948年 中央上《コンポジション(ミモザ)》制作年不詳 中央下《タツノオトシゴ》1939年 右端《パイプとグラスと紙幣》1932年 全て東京都写真美術館蔵

1930年前後、ドイツの新即物主義やシュルレアリスムなどの影響を受けたモダニズム写真が日本にも伝わり、「新興写真」として広まりました。

写真家たちはカメラやレンズの機械性を活かし、写真でしかできないような斬新な表現を目指しました。

その後日本では、シュルレアリスムや抽象表現を取り入れた「前衛写真」が興隆します。

オノデラユキ《古着のポートレート》シリーズ 作家蔵

現代の写真にも前衛写真の手法は息づいています。

雲の立ち込めた空模様に古着というシュルレアリスム的組合せは、オノデラユキ「古着のポートレート」。

古着を際立たせるとともに、袖を通したであろう人物にも思いが巡ります。

ホンマタカシ撮影の「猪熊コレクション」展示風景(『物々』ブックピーク 2012年刊行より)

小さな愛しいものたちのブツドリも展示されていました。

画家の猪熊弦一郎が愛したさまざまな「モノ」と、それを写真家のホンマタカシが撮影した写真たち。

作品の横に貼ってあるのは、撮影時の写真家とスタイリストの会話。

犬の人形を「ちょっと落武者っぽい」と言ってるのが笑えます。言われてみれば確かに・・・。

ワークショップ会場風景

展示の最後には、ワークショップコーナーも。誰でもプロのカメラマン気分で「ブツドリ」を体験できるスペースです。

用意してあるガラスの瓶やスポンジ、積み木など自由に選び、撮影用のスクリーンや照明ボックスを使って撮れるのです。

懸命に撮影中・・・

私もさっそく、モデルさんをブッキング。

撮影したアヒルさん

撮った画像を所定のQRコードから美術館にメールで送ると、展示室の壁に展示してもらえるんです。

デジカメやスマートフォンの普及で身近になった「モノを撮る」行為。

写真が特別な技術だった黎明期から現代まで、機材や技術の発達、撮り手や見る側の意識の変化に伴い、変遷していくさまが一望できる、興味深い展覧会でした。

「ブツドリ」の変遷を辿った図録も見応えあり。お手にとってみてはいかがでしょう。