ウィリアム・ターナー/10分でわかるアート

2022年2月2日

企画展示 「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」/国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館(歴博)にて、2025年5月6日まで、企画展示「時代を映す錦絵ー浮世絵師が描いた幕末・明治ー」が開催されています。

本展では、江戸時代末期から明治初期にかけての激動の時代を、当時の浮世絵師たちが錦絵でどのように表現したのかを紹介します。

風刺画や流行り病、幕末の動乱そして明治期の近代化など、多彩なテーマの錦絵を通じて、時代の変化をひも解きます。

江戸時代中期以降、幕府は同時代の政治的出来事や、幕府や大名家に関する話題を主題にしたものを出版することを厳しく禁じていました。

そんな規制の中、絵師たちは直接的な表現を避けつつ、ユーモアや風刺を交えて世相を描きました。

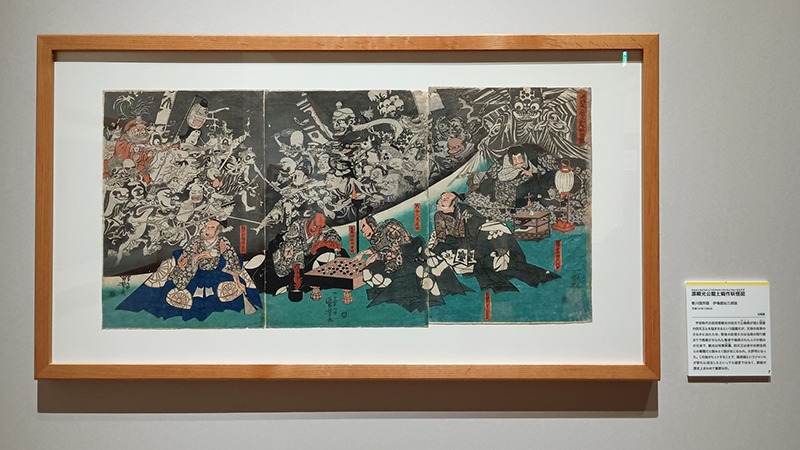

《源頼光公館土蜘作妖怪図》歌川国芳 天保14年(1843) 国立歴史民俗博物館蔵

たとえば、天保の改革の際に出版された、歌川国芳の《源頼光公館土蜘作妖怪図》は、実は幕府の政治改革を風刺していると話題になり、大ヒットしました。

本展では、作品ごとに丁寧な解説があり、隠されたメッセージを読み解く楽しさを味わえます。

(左から)《浮世又平名画奇特(海賊版、「懐溜諸屑」より)》 嘉永6年(1853)、《浮世又平名画奇特》歌川国芳 嘉永6年(1853)6月 いずれも国立歴史民俗博物館蔵

大津絵の名手である浮世又平が描いた絵からキャラクターが抜け出し、躍り出したという戯画《浮世又平名画奇特》。

本作は、ペリー来航や将軍の逝去などを反映した絵として評判となった作品です。

毎日1600枚も摺られるほど人気を集めました。

安政2年(1855)の大地震後には、地震の元凶とされた巨大な鯰(なまず)を描いた「鯰絵」が数多く出版されました。

これらの絵には、地震への恐れや世直しへの期待など、人びとのさまざまな思いが込められています。

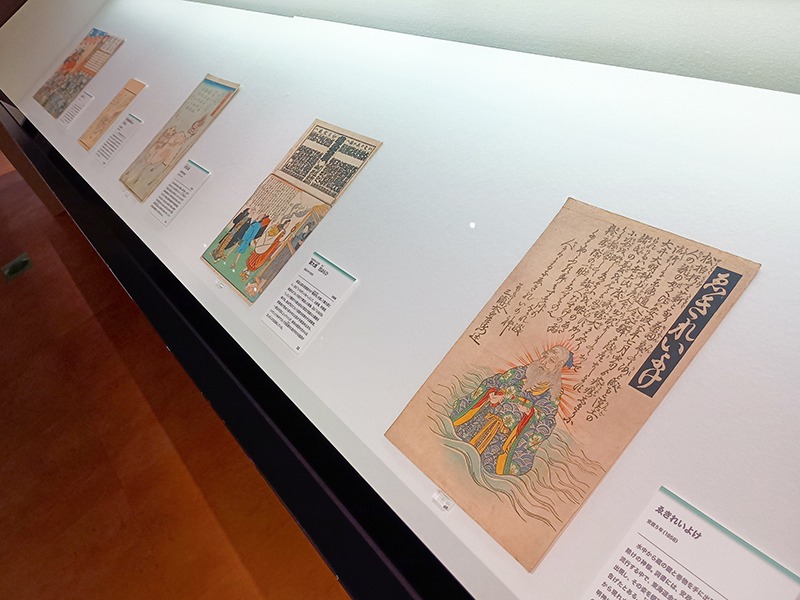

「鯰絵」展示風景

また、コレラや麻しん(はしか)が流行すると、錦絵を通じて対処法が広まりました。

疫病除けの神やまじないを描いた絵からは、有効な治療法のない時代に生きる人びとの不安や信仰がうかがえます。

「流行り病と錦絵」展示風景より、(右)《ゑきれいよけ》安政5年(1858) 国立歴史民俗博物館蔵

ペリー来航からわずか15年ほどの間に、日本の歴史を大きく揺るがすできごとが次々と起こりました。

将軍が229年ぶりに京都へ行くようすを描いた「御上洛絵」は、幕府の出版統制のもと、 多くは鎌倉時代の源頼朝の上洛という形で描かれています。

(左から)《海上安全万代寿》河鍋暁斎 文久3年(1863) 7月、《源頼朝公上洛之図》二代歌川広重 文久3年(1863) 3月、《駿河国府中之全図》歌川貞秀 文久3年(1863) 5月 いずれも国立歴史民俗博物館蔵

また、生麦事件後の江戸市中の混乱を風刺的に描いた「あわて絵」のように、テレビやインターネットがない時代、錦絵は情報を視覚的に伝えるメディアでもありました。

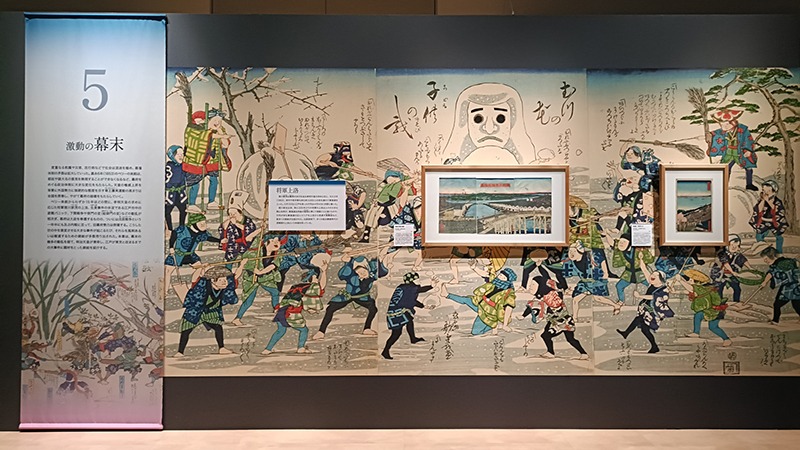

「幕末の動乱」より、あわて絵の展示

戊辰戦争を、虫や各藩の名物・名所の戦いに見立てた絵や、子どもたちの遊びに託して描いた作品もあります。

隠された意味を解説で読み解きながら、展示を楽しんでみてください。

(左から)《夏の夜虫合戦》慶応4年(1868)5月 、《名物合戦之図》慶応4年(1868) いずれも国立歴史民俗博物館蔵

明治になると、近代化していく都市のようすを描いた錦絵が登場します。

この時期、人びとの関心を集めたのが、異国情緒あふれる横浜を描いた「横浜絵」です。

外国人居留地や西洋風の建物など、横浜はまさに新しい時代の象徴でした。

「横浜絵」展示風景

明治維新後、急速に変化する東京の街並みを描いた「開化絵」も人気でした。

擬洋風建築の代表的な建物である海運橋の三井組ハウスなどが、文明開化を象徴する新しい名所として多くの錦絵に描かれました。

《東京三井組ハウス》二代歌川国輝 明治5年(1872)8月 国立歴史民俗博物館蔵

この時代、人びとが動物に熱狂するという現象も見られました。

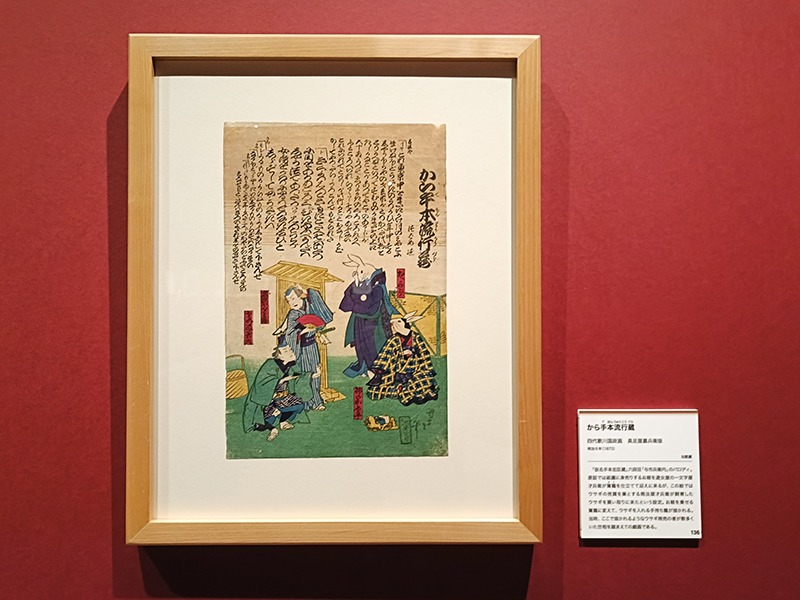

明治初期にはウサギの飼育が流行し、ピーク時の明治6年には「兎絵」が数多く制作されました。

《から手本流行蔵》四代歌川国政 明治6年(1873) 国立歴史民俗博物館蔵

第3展示室「都市の時代」では、江戸市中で錦絵を売っていた絵双紙屋の再現模型などを展示。

さらに、18世紀末から19世紀初頭の江戸橋から日本橋周辺の町並みを復元した「江戸橋広小路模型」を観ることができます。

NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』の時代とも重なっているため、あわせて鑑賞することで、当時の社会や文化がより深く理解できるかもしれません。

第3展示室「都市の時代」展示風景より、(中央)「江戸橋広小路界隈復元模型」

展示をさらに楽しむなら、ミニ錦絵の体験もおすすめ。

重ね捺しスタンプで多色摺りを体験でき、自分だけのミニ錦絵が作れます。

ミニ錦絵コーナー

ミュージアムショップでは、本展オリジナルグッズを販売中。

出品作品をモチーフにしたポストカードやクリアファイル、暗闇で光るトートバッグ、瓦せんべいなど、鑑賞の記念やおみやげにぴったりのアイテムが揃っています。

幕末から明治にかけての激動の時代を、ユーモアと知恵にあふれた色鮮やかな錦絵を通して体感できる展覧会です。

当時の人びとの関心や暮らし、時代の空気を伝える錦絵の魅力を、ぜひ会場でご覧ください。