ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

藍と紅のものがたり/大倉集古館

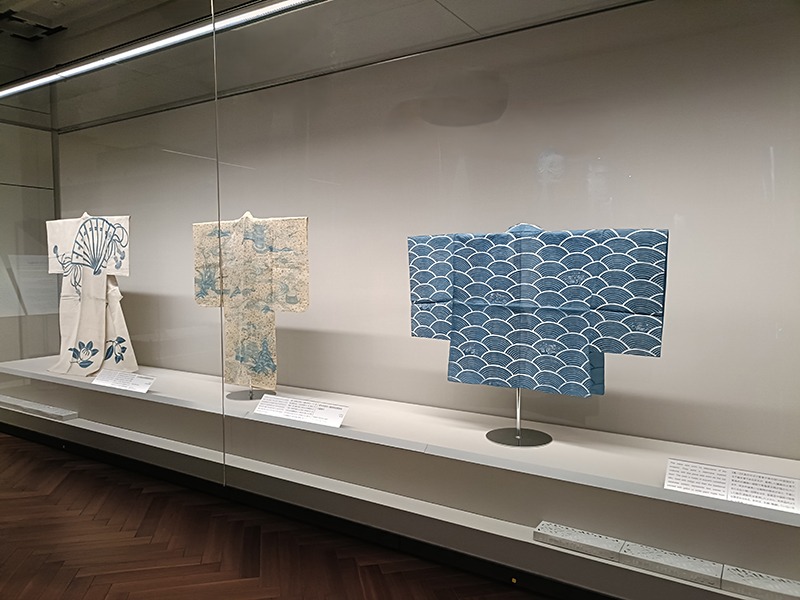

「現代の藍染」展示風景

日本の色彩文化を語る上で欠かせない、「藍」と「紅」。

この2つの色に焦点をあてた特別展「藍と紅のものがたり」が、大倉集古館で2025年9月23日まで開催されています。

※会期中、一部作品の展示替えあり

本展では、藍と紅の歴史をたどりながら、2つの色が生み出した美しい衣類や染織品を通して、その奥深い魅力に迫ります。

紅花染は、紅花からわずかに採れる赤い色素で布を染める、とても贅沢な技法です。

その希少性から、古くから高級な染料や化粧品として大切にされてきました。

展示の冒頭では、江戸時代の女性がまとった振袖など、豪華な衣装が紹介されています。

(左から)《絹地紅板締め松樹鶴模様下着(胴抜き)》江戸時代後半(18-19世紀)個人蔵 前期展示、《縮緬地紅花染絞り繍い雪持ち立木模様振袖》江戸時代(18世紀)個人蔵 展示期間:7月29日~8月3日

子ども用の紅花染の着物も展示されています。

赤は魔除けの色とされ、太陽や火をイメージさせることから、健やかな成長を願って、子ども服にも好んで用いられました。

(左から)《大麻地紅花染子供着物》近世麻布研究所蔵、《木綿地紅板締め菊桐桜花模様子供着物》江戸時代後半 個人蔵 いずれも江戸時代後半(18-19世紀) 前期展示

紅花染の着物は、江戸時代の浮世絵にもたびたび登場します。

その着こなしからは、当時の人びとが紅の色をどのようにおしゃれに取り入れていたかがうかがえます。

「紅花染の広がり」展示風景より、三代歌川豊国(国貞)の浮世絵 前期展示

「紅板締め(べにいたじめ)」は、江戸中期から明治にかけて流行した技法です。

主に襦袢(じゅばん)や重ね着の下に着る衣類に用いられましたが、今では途絶えてしまい、「幻の染色技法」ともいわれます。

《絹地紅板締め花散らし雪輪模様下着(胴抜き)》江戸時代後半(18-19世紀)個人蔵 前期展示

「胴抜き」とは、外から見える部分のみ紅板締めのような高級な布を使い、見えない部分には別の布を用いる仕立ての方法です。

貴重な布を大切に使う、当時の女性たちの知恵と工夫が伝わってきます。

江戸時代、紅花の一大産地として栄えたのが、山形県の最上川流域です。

ここで収穫された紅花は、「紅餅(べにもち)」と呼ばれる染料に加工され、京都で高級染料として取引されました。

そのようすは、《紅花屏風》に生き生きと描かれています。

《紅花屏風》青山永耕 江戸時代後期(19世紀)、山寺芭蕉記念館蔵(長谷川記念館寄贈)通期展示

明治以降、化学染料の普及で一度は途絶えた紅花染ですが、昭和に入るとその価値が見直され、再興の機運が高まります。

そして平成30年(2018)、山形の紅花栽培と交易の歴史は、「山寺が支えた紅花文化」として日本遺産に認定されました。

会場では、最上紅花を用いた、現代の作家の作品も紹介されています。

米沢の老舗・新田や、独自の染色法で知られる山岸幸一は、紅花ならではの透明感と深みのある色彩を見事に表現し、伝統の技を今に伝えています。

現代によみがえった紅の美しさを見ることができます。

(左から)《黄金繭座繰糸入 黄金繭色素染糸入寒染 ®「羅織着物 紅地桜吹雪」》山岸幸一(赤崩草木染研究所)2000年頃 作家蔵、《双紬織着物 寒染 ® 「紅花追分け」》山岸幸一(赤崩草木染研究所)2010年 作家蔵、《国産真綿手引紬「慕情」》株式会社新田 2013年 株式会社新田蔵 いずれも前期展示

明治以降、日本を象徴する色として、海外から「ジャパンブルー」とも呼ばれた藍色は、古くから日本人に親しまれた色です。

一番右の青海波文様の着物は、天皇に仕えた下級女官・采女(うねめ)の装束です。

宮廷ゆかりの藍染は現存数が少なく、日本の染織史のうえでも貴重な品です。

中央の帷子(かたびら)には、平安貴族の雅な行事「曲水の宴」の情景が、藍の濃淡で一幅の絵のように表現されています。

(左から)《白木綿地桧扇橘模様浴衣》江戸時代(19世紀)奈良県立美術館蔵、《麻地茶屋染に繍楼閣庭園模様中裁帷子》江戸時代(17-18世紀) 個人蔵、《縹絹地青海波模様唐衣(采女装束のうち)》江戸時代(19世紀)、奈良県立美術館蔵 いずれも前期展示

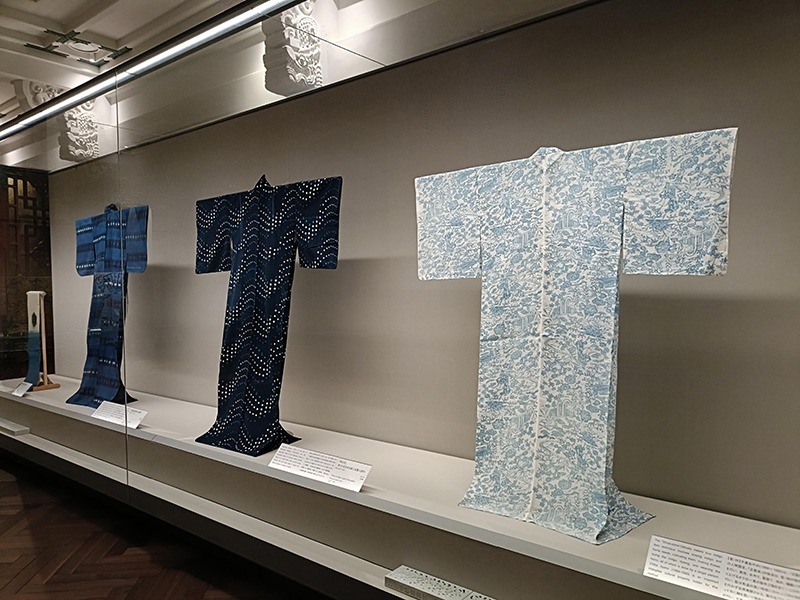

藍染は、日本各地のさまざまな素材と結びつき、人びとの暮らしを支えてきました。

一般には、麻や木綿、絹が使われますが、本展では、葛の繊維で仕立てた着物や、短い麻繊維を使った仕事着など、珍しいものも紹介されています。

素材によって異なる、仕上がりや風合いの違いにも注目してみてください。

(左から)《オクソザックリ藍染仕事着》、《オヒョウ藍染褞袍》 、《葛布藍染道中着》 いずれも江戸時代(19世紀) 近世麻布研究所蔵 前期展示

浴衣は江戸時代、銭湯の普及とともに広まり、やがて花火見物など、夏の外出着として着用されるようになりました。

その魅力は、涼やかな着心地と、大胆で洗練されたデザインにあります。

展示では、白地に藍で蔦を描いたものや、市松模様に絞り染めを組み合わせたものなど、江戸の粋な美意識が感じられる浴衣の数々に出会えます。

(左から)《木綿地市松模様絞り浴衣》明治時代(19-20世紀) 今昔西村蔵、《白木綿地下がり蔦模様浴衣》江戸時代(19世紀) 松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵、《麻地梶葉三星定紋入模様浴衣》江戸時代(19世紀) 松坂屋コレクション J.フロントリテイリング史料館蔵 いずれも前期展示

浴衣の染色技法の中でも、特に洗練された美しさで知られるのが「長板中形(ながいたちゅうがた)」です。

藍と白の鮮やかなコントラストが最大の魅力で、江戸時代には浴衣の代名詞といわれるほど人気を集めました。

この技術で人間国宝に認定されたのが、松原定吉と今も第一線で活躍する松原伸生です。

会場では、2人の高い技術を示す作品に加え、「籠染(かごぞめ)」の技法による、両面が柄違いの浴衣地など、貴重な品も展示されています。

「長板中形」展示風景

展示の最後では、京都の老舗「染司よしおか」が天然染料で染めた芭蕉布、ファッションブランド「matohu(まとふ)」のワンピースなど、現代の作家や工房による、多彩な藍染の表現を見ることができます。

(左から)《折り縫絞りワンピース》matohu 2020年 個人蔵、《芭蕉布藍染布《浅葱》》染司よしおか 2009年 染司よしおか蔵 いずれも前期展示

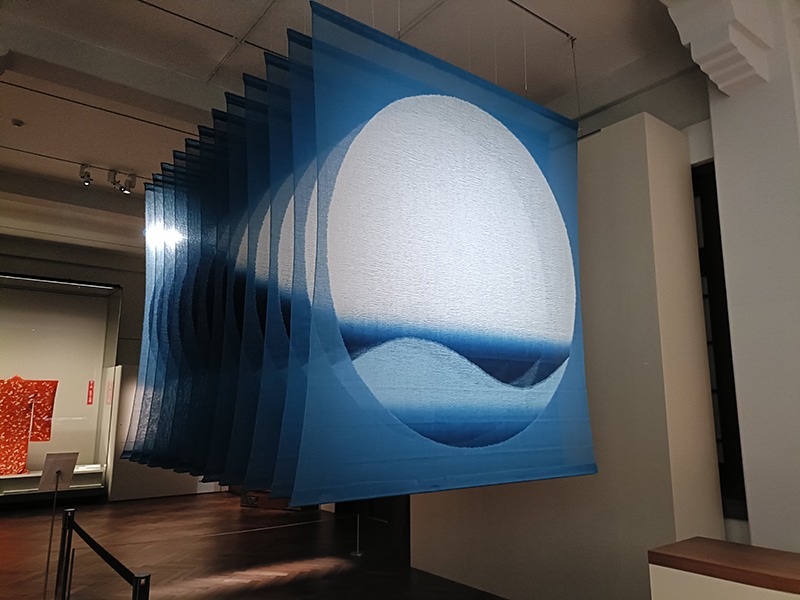

そして、会場で目を引くのが、藍染美術家・福本潮子による大型インスタレーション《時空 Time Space》です。

12枚の藍染の布には、半月型の白い模様が少しずつ違う形で染められています。

その間を歩くと、まるで月の満ち欠けを眺めているような幻想的な雰囲気が味わえます。

藍染の新たな表現の可能性を、ぜひ会場で体験してみてください。

《時空 Time Space》福本潮子 1989年 染・清流館蔵 通期展示

ミュージアムショップでは、藍と紅にちなんだ現代作家のグッズが販売されています。

手織りのマフラーや草木染のスカーフなど、職人の手仕事が光る品々は、日常使いはもちろん、贈り物にもおすすめです。

藍と紅は、日本の歴史や文化、人びとの暮らしと深く結びつき、時代を超えて私たちの生活に彩りを添えてきました。

江戸時代の優美な着物から現代アートまで、2つの色が紡いできた物語をたどりながら、日本の色彩文化の豊かさを改めて見つめ直してみてはいかがでしょうか。

※展示室内は撮影禁止です。