国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

諏訪敦|きみはうつくしい/WHAT MUSEUM

画家・諏訪敦による、約3年ぶりとなる大規模個展「諏訪敦 | きみはうつくしい」が、東京・天王洲のWHAT MUSEUMで開催されています。

諏訪敦は、現代日本の絵画におけるリアリズムを牽引する画家。本展は、5つの章から構成され、代表作から最新作まで約80点が紹介されます。

コロナ禍以降、静物画を中心に製作を続け、今回は新たに静物画と人物画の間にあるような作品に取り組んだ諏訪。その新作《汀にて》にたどり着くまでを読み解くような展覧会です。

最初の展示室では、諏訪敦のパブリックイメージを表すような代表作が並びます。

左 諏訪敦《どうせなにもみえない Ver.1》2005, 中 諏訪敦《Untitled》2007, 右 諏訪敦《水の記憶》2003

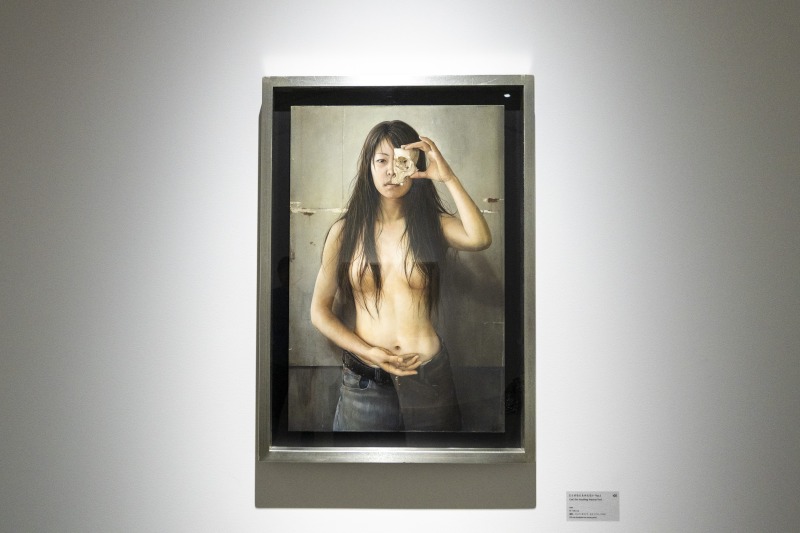

ヌードと頭蓋骨を組み合わせたシリーズの第一作《どうせなにもみえない Ver.1》は、髪の毛の1本1本や手のしわ、皮膚の下に透けて見える血管まで丁寧に描きこまれた緻密な写実表現で、存在感のある作品です。

諏訪敦《どうせなにもみえない Ver.1》2005

「どうせなにもみえない」は、2011年の個展タイトルにもなった言葉。

「どんなに表面をなぞっても本質には触れられない」ことを理解しながらも、それでも見えない内面を描き出そうとする制作の姿勢が、逆説的に示されているようです。

左 諏訪敦《どうせなにもみえない Ver.7》2014, 右 諏訪敦《美しいだけの国 Ver.2》2015-2016

続く「喪失を描く」には、すでに亡くなった人が、諏訪の手によって絵画化された作品が並びます。

例えば、今回初公開となる《正しいものは美しい》で描き出したのは、若くして亡くなった青年の肖像画。青年の写真をそのまま模写するのではなく、両親やきょうだいへの取材やスケッチ、同体型のモデルの石膏型からの研究など、徹底した調査をもとに描かれました。

そこには、外見だけでなく、その人の記憶や身体性を掴み、すでにいない人の存在そのものを絵画の中に表現しようとするまなざしが感じられます。

「emptiness」 2024 Photo by 筒口直弘

さらに諏訪は、実在しない人物を描くことにも挑んできました。《emptiness》は、鬼が複数の人間の死体から良い部分を集めて絶世の美女を創り上げたという、平安時代の絵巻物「長谷雄草紙」に着想を得た作品。

実際には存在しない人物が、リアリティを持って描き出されています。

2階に進むと、諏訪自身の家族を描いた作品が並びます。父の最期を描いた《Father》など、個人的な記憶と歴史が重なり合った作品群です。

諏訪敦《father》1996 佐藤美術館所蔵

旧満州で病没した祖母をテーマにした《依代》では、会ったことのない祖母の姿を、父親の手記や現地での取材、解剖学の知識などをもとに表現していきました。

その下絵のひとつ、《HARBIN 1945 WINTER(esquisse)》では、健康な女性のスケッチをベースに、栄養失調と病で痩せ細った祖母の姿を想像して描き出していく過程が見られます。

左 諏訪敦《HARBIN 1945 WINTER (Esquisse)》2015-2016, 中 諏訪敦《哈爾濱桃山小学校(現・哈尔滨市兆麟小学校)》2012/2022, 右 諏訪敦《依代》2017

そして、諏訪にとって特に大きな転機となったのは、2024年末に死の迫る母の姿を描いたことでした。

「父を亡くした時と同じように、死の床の母を静物のように描いた自分は、ちゃんと悲しむことができない、こんな 〈人間もどき〉 なのかもしれない。」という葛藤に直面したといいます。その葛藤は、今回の中心となる作品《汀にて》につながっていきます。

左 諏訪敦《mother / 23 DEC 2024 死者はいつも似ている》2024, 右 諏訪敦《mother / 16 DEC 2024》2024

Chapter 4では、本展のために新たに取り組んだ静物画が展示されます。

コロナ禍で人との接触が制限されるなか、母の介護と並行して描き続けた作品群に登場するのは、豆腐や蚕、里芋といった、西洋の伝統的な静物画とは異なるモチーフです。

「諏訪敦|きみはうつくしい」展 Chapter 4 展示風景

諏訪が着目したのは、殺された神の亡骸から食物が芽生えるという伝説「穀物起源神話」。死から新しい命が生まれる循環の物語を、自身の絵画に重ね合わせていったといいます。

こうした静物を描き続けていく中、母の死を迎えたことをきっかけに、新たな作品が生み出されます。

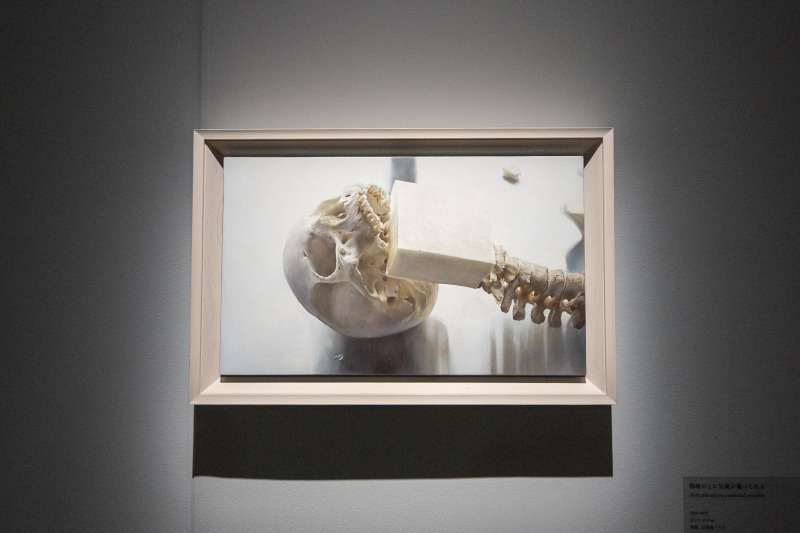

諏訪敦《頸椎の上に豆腐が載って在る》2024-2025

最後に2階のホールに展示されるのが、今回の展覧会の核となる最新作の《汀にて》です。

諏訪敦《汀にて》2025

その大きな作品の後方には、骨格標本に石膏や充填材を盛り付けてつくった等身大の人型が展示され、その生成過程を描いた連作が周りを囲んでいます。

諏訪敦《汀にて (Bricolage)》2025

これは「九相図」(死体の九段階の変化を描いた仏教絵画)を逆再生する発想から生まれました。朽ちていくのではなく、死から生へと立ち上がっていく過程が描かれます。

Chapter2で登場した「長谷雄草紙」のように、実在しない人物をつくりあげていくようすにも繋がります。

タイトルにある「汀(みぎわ)」とは、波打ち際のこと。境界・はざまの象徴として使われるこの言葉は、「人と物」「生と死」「見えるものと見えないもの」といった境界を越えた新しい存在のかたちを示しているよう。

諏訪敦《汀にて (Bricolage)》2025

諏訪は「この絵は静物画に似ているし、風景のようにも私には見える。〈ひと〉と〈モノ〉の汀に立ち尽くしているみたいだ。」と語っています。そこには、観る人の解釈を委ねる余白が残されているようです。

また本展では、小説家・藤野香織とのコラボレーションも実現。

展示をもとに書かれた短編小説「さよなら」が配布され、作品に“作者以外の言葉”を与える試みも行われているので、こちらも是非手に取ってみてください。

諏訪敦氏

諏訪敦は、人物画の制作を離れた理由として、コロナ禍が大きな転機となったことに加え、両親の介護を通じて「人の美しさを素直に信じられなくなった」ことがあると語りました。

本当は肯定したい人の美しさを信じられなくなりながらも、その葛藤に向き合いながら新たな作品《汀にて》を生み出してきた過程を知ると、「きみはうつくしい」という今回の展覧会タイトルに込められた多様な思いが感じられるのではないでしょうか。