終了

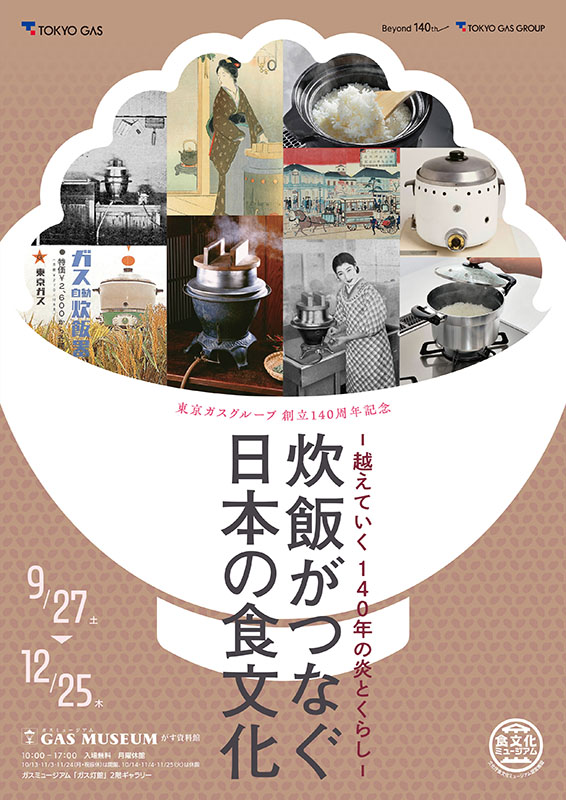

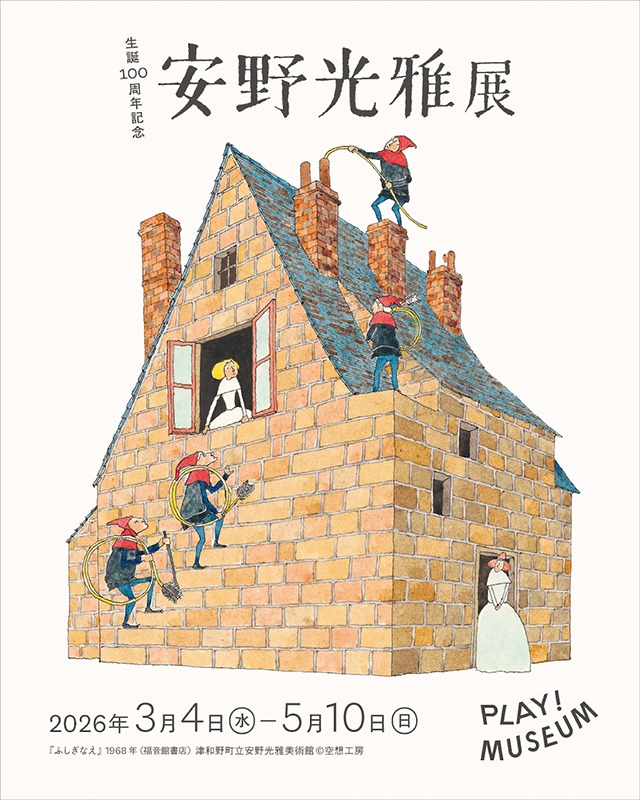

~越えていく140年の炎とくらし~「炊飯がつなぐ日本の食文化」

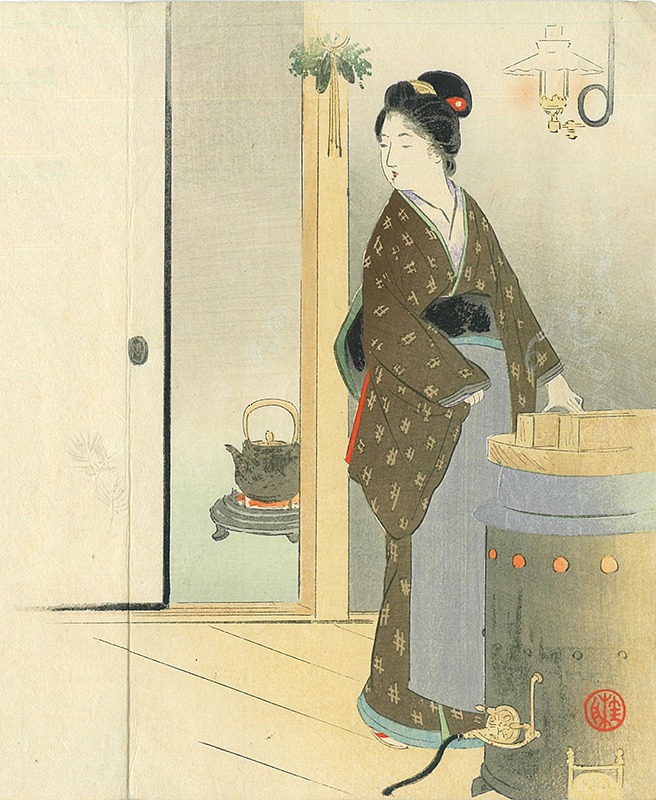

2025年10月1日に、東京ガスは設立から140年を迎えます。日本で初めて灯ったガスの炎は、市中の街灯から始まり、室内灯への利用へと広がりました。電気との照明分野での競争のなか、明治30年代に入ると、調理向けの熱源利用へと拡大していき、明治35年(1902)に「瓦斯竈(がすかまど)」が開発されます。大正時代に入ると暖房や給湯へと用途が広がり、さらに昭和初期にはさまざまな国産のガス器具が発売されます。戦後の昭和30年(1955)には自動式電気炊飯器が普及し、昭和47年(1972)にジャー機能を搭載した電気炊飯器が登場すると、炊いたご飯を長時間一台の製品で保温できる利点が受け入れられ、電気炊飯器が広く定着したことで、食事ごとに炊飯を行うなど利便性をアップしてきました。

今回の展示では、東京ガスグループ誕生140年の歴史を振り返る中で、明治35年(1902)に誕生した「瓦斯竈(がすかまど)」から120年以上にわたり私たちの暮らしの中で活用されてきたガス炊飯の歩みを紹介し、ガスの炎と私たちの暮らしとの関わりについてお伝えします。

Event Information

- 展覧会名

- ~越えていく140年の炎とくらし~「炊飯がつなぐ日本の食文化」

- 開催期間

- 2025年9月27日~12月25日 終了しました

- 開館時間

- 10:00~17:00

- 休館日

-

月曜日 (月曜日が祝日および振替休日の場合は翌日が休館)

- 入館料

無料

- お問い合わせ

Venue Information

- 会場

- ガスミュージアム

- 関連イベント

■親子で学ぶ お米のワークショップ開催!

共催 Plenus米食文化研究所・日程:10月18日(土)

・時間:①10:30~11:30/②14:30~15:30

・定員:各回 親子10組

・参加費:無料

・講師:たに りり氏(ごはんソムリエ/農政ジャーナリスト)

・申込み 事前予約制 ※下記よりご確認ください