国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

第77回 正倉院展/奈良国立博物館

《黄熟香 (おうじゅくこう)》中倉 135 香木

日本各地に建てられた公的な倉庫群「正倉院」の内、唯一残った東大寺の倉庫を指して「正倉院」と呼んでいます。

正倉院は、高床式、総檜造り、校倉造りの大きな木造倉庫で国宝に指定され、約9000件の品が納められています。

1. 天平勝宝4年(752)4月9日の東大寺大仏開眼会に関わる品々

2. 聖武天皇の七七忌(四十九日忌)に光明皇后が大仏に捧げた聖武天皇の遺愛の品々。

その目録が『国家珍宝帳』です。

3. 光明皇后が東大寺に捧げた60種類の薬物(やくもつ)

4. 東大寺の運営に関わる品々

「天皇勅封」として厳重に管理されてきた正倉院の年に一度の宝物点検時に「正倉院展」が開催されてきました。今回は6件の初出陳を含む67件が展示されています。

《木画紫檀双六局(もくがしたんのすごろくきょく)》北倉 37 寄木細工の双六盤

『国家珍宝帳』にも記載される「木画」という寄木細工技法の双六盤です。

この双六盤の収納箱《漆縁籧篨双六局龕(ぬりぶちきょじょのすごろくきょくのがん》、象牙製サイコロ、水晶や琥珀、ガラス製駒、駒収納箱、サイコロ振り筒も展示されています。

《木画紫檀双六局》短側面

象牙で縁取り、紫檀や黒檀、象牙、鹿角、竹などを素材とした木画で装飾され、工人の精緻な技術に目を見張る逸品です。

《鳥毛篆書屏風(とりげてんしょのびょうぶ)》北倉 44 鳥毛の文字屏風

地模様の上に同じ文字を篆書と楷書交互に8文字2行を1扇とする六曲屛風で6扇全部が現存しています。君主の戒めとする格言が書かれています。

《鳥毛篆書屏風(とりげてんしょのびょうぶ)》第三扇、第二扇、

篆書部分は、鳥の羽毛を貼り付け表面に金箔が蒔かれています。地文様と楷書は、型紙を置いて絵具を吹き付け白抜きとし、楷書部分には地色と異なる絵具を吹き付けて点描に表現しています。

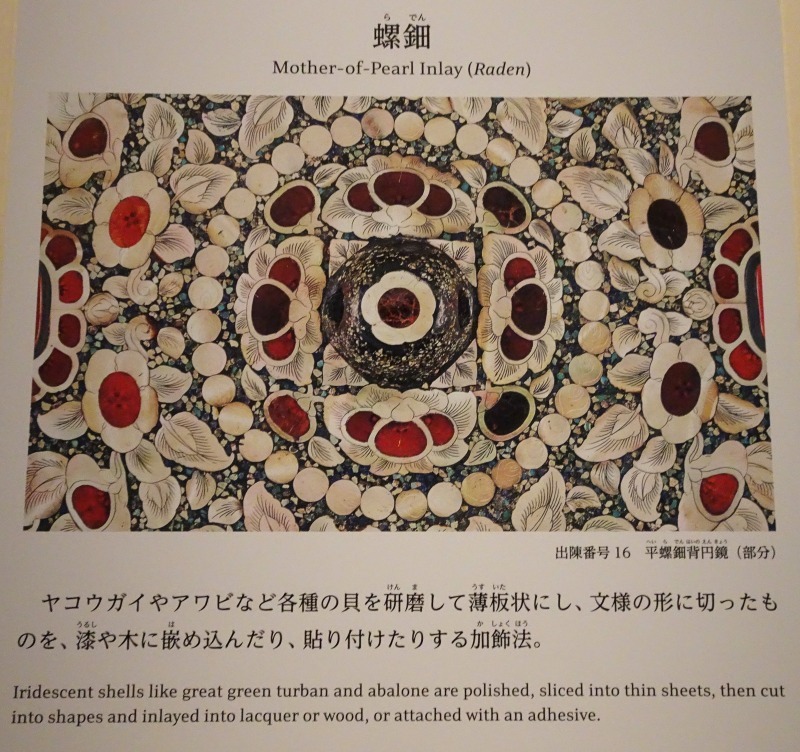

《平螺鈿背円鏡 附 題箋(へいらでんはいのえんきょう だいせん)》北倉 42 螺鈿飾りの鏡

青銅製の本体の背面に様々な素材の螺鈿で文様を表した鏡です。文様部分には、ヤコウガイや玳瑁や琥珀が使われ、地の部分にはトルコ石とラピスラズリなどの細石粒が敷き詰められています。

《平螺鈿背円鏡 附 題箋(へいらでんはいのえんきょう)》北倉 42 螺鈿飾りの鏡

螺鈿の表面に濃淡を付けて線刻し、琥珀や玳瑁の下に彩色して彩色が透かして見えます。シルクロードの各地のお宝がいっぱいつまった中国唐で作られた鏡です。

《黄熟香 (おうじゅくこう)》

「蘭奢待」として知られている香木です。足利義政、織田信長、明治天皇が切り取った痕に紙箋が付けられていますが、義政と信長の紙箋の位置は定かではないそうです。宮内庁正倉院事務所による学術的調査でこの木の樹種が判りました。

また、772年~885年頃に伐採あるいは自然に倒壊したことも判明し、聖武天皇の治世よりも後に日本へもたらされたことを示しています。

香りの分析から成分を検出して、「正倉院THE SHOW」などの展覧会で香りが再現されてニュースとなりました。

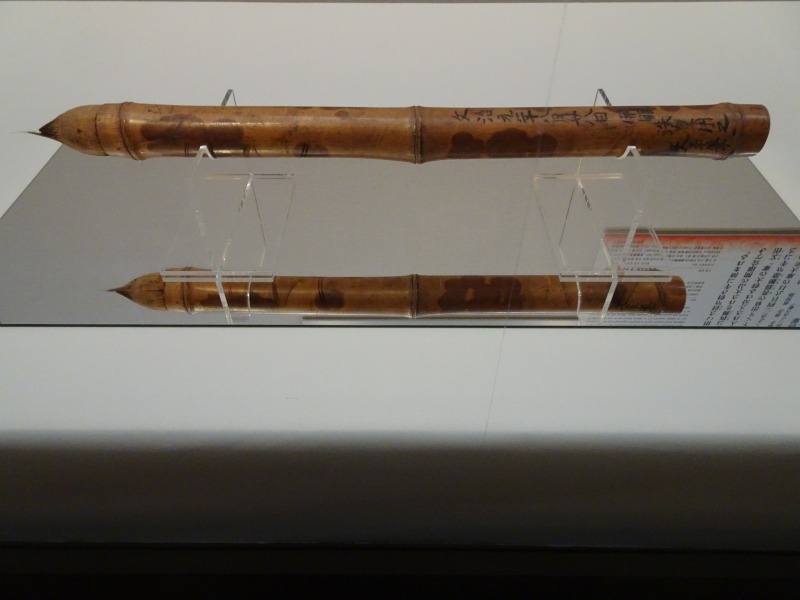

《天平宝物筆(てんぴょうほうもつふで)》中倉 35 大仏開眼に用いられた筆

天平勝宝4年(752)4月9日の東大寺開眼会で開眼導師をつとめたインド出身の菩提僊那(ぼだいせんな)が大仏の眼を点じた時に使われたと伝わる筆です。

筆管には、文治元年(1185)に再興された大仏開眼会でも後白河法皇が用いたことが刻まれています。筆先に墨の痕跡が残ります。

《桑木阮咸(くわのきのげんかん)》南倉 125 まるい胴の絃楽器

バンジョーにも似た絃楽器です。竹林の七賢の一人で琵琶の名手とされる阮咸にその名が由来すると伝えられます。

胴の背面に「東大寺」の刻銘があり東大寺伝来品です。細部は木画や玳瑁で装飾され、撥の当たる部分に革を貼り絵が描かれ、後方に絵の解説パネルが展示されています。

《牙笏(げしゃく)》北倉 10 象牙製の笏

官人が朝廷の儀式の場などで持つ細長い板である「笏」で、象牙製は五位以上の官人が持ちました。『国家珍宝帳』に記載があり、聖武天皇ゆかりの笏です。

《花氈(かせん)》北倉 150 花文様のフェルトの敷物

大唐花文様を全面に表したフェルトの敷物が「花氈」です。裏面に「東大寺」の墨書と「東大寺印」があり、東大寺の法要で用いられていたようです。

茣蓙などの上に染めた羊毛で文様を形作り、その上から素地となる白い羊毛を置いて、湯をかけて巻きずしの様に巻締めて一枚ものとしています。素材の調査結果から大陸からの舶載品と考えられています。

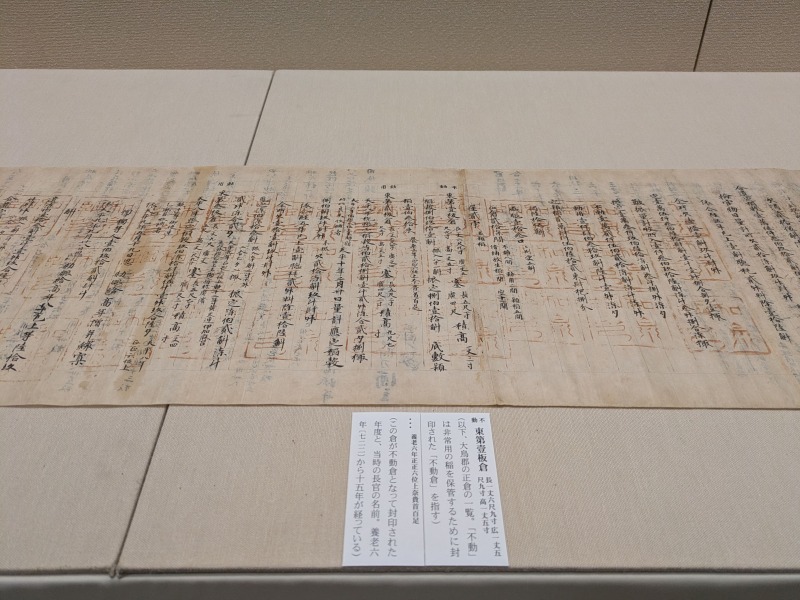

《正倉院古文書正集 第十三巻〔和泉監正税帳〕(しょうそういんこもんじょせいしゅう いずみげんしょうぜいちょう)》部分 中倉 15 地方の財政決算報告書

現在の大阪府南部にあった地方行政機関「和泉監」が中央政府に提出した財政決算報告書です。解説で「備蓄米」という言葉に目がとまり約1300年前と現在がリンクしました。

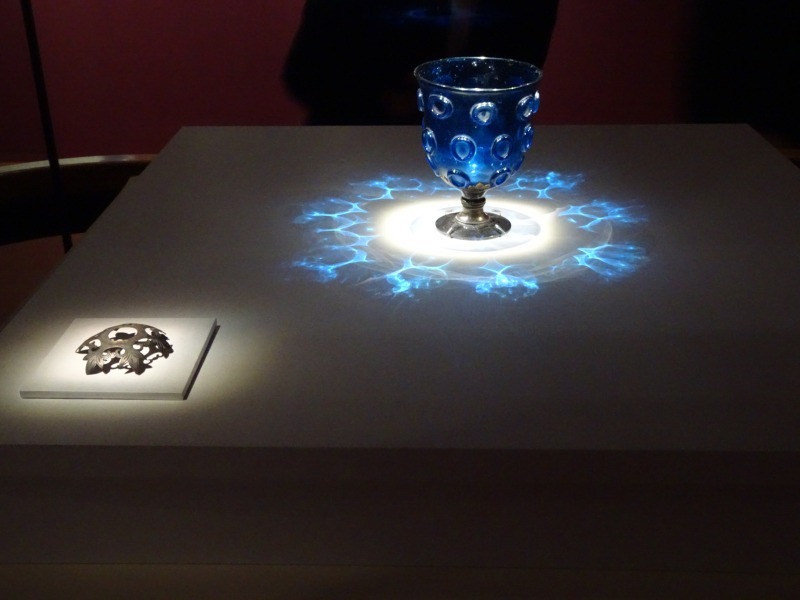

《瑠璃坏 附 受座(るりのつき うけざ)》中倉 70 ガラス製のさかずき

ワイングラスの様な紺色のガラスの器で、坏身の外側に22個の円環がつき、底に銀製鍍金の台脚が取り付けてあります。本来の受金具が見つかり展示されています。

ガラスの坏身は西アジアで作られ、銀製の台脚は東アジアで製作されたと考えられ、東西交流を物語る美しい宝物です。

シルクロードの終着点で伝世品として1300年近く守られてきたことに感謝。