国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

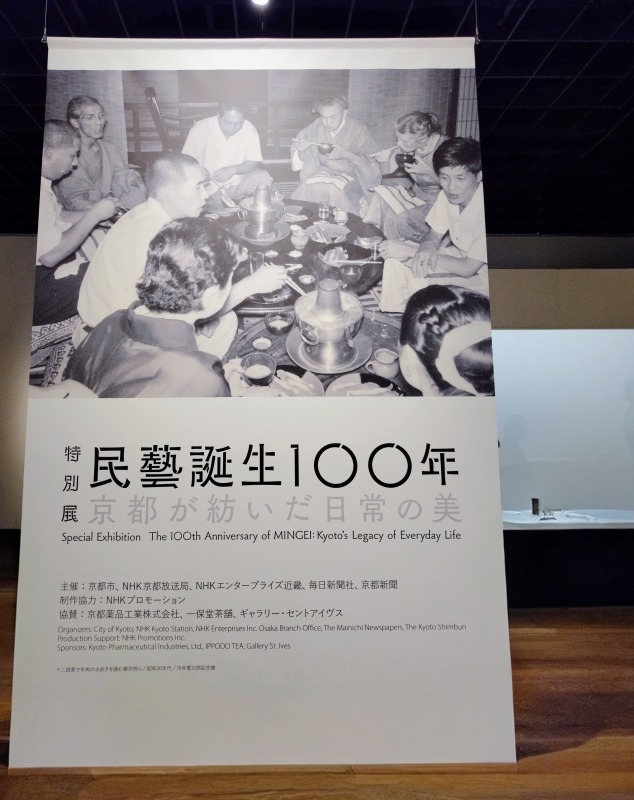

「⺠藝誕生100年―京都が紡いだ日常の美」/京都市京セラ美術館

民藝好きにはたまらない特別展が京都で開催中です。

会場を巡ると、序章の「民藝という言葉の誕生」から第6章「民藝と京都」まで、民藝の歴史と京都との深い関わりについて学びや気付きを得ることができました。

作品に名前が記されることのない、数多の「名もなき職人」の手から生み出された日常使いの生活道具、そこには真の美しさが宿る。

それを「民衆的工藝品」略して「民藝」と呼んだのが始まりです。

思想家の柳 宗悦を中心として陶芸家の濱田 庄司、河合 寛次郎らによって、大正15年(1926年)、今からおよそ100年前に民藝が生まれました。

今回の特別展の序章に展示される「木喰仏」(もくじきぶつ)は、柳がその美しさを見出し、濱田を通じて河合と意気投合したきっかけとなった木彫りの仏像たちです。

京都の上賀茂において青田五良や黒田辰秋等による「上賀茂民藝教団」の設立は、生活を共にしながら制作をするというヨーロッパのギルドを下敷きにした考え方から生まれました。

初期の作品から黒田辰秋の家具は機能的で普遍的な美しさがあります。青田五良の染帯やネクタイ、煙草ケースなど初見のものも多く展示されていました。

柳が静岡県浜松に最初に設立した「日本民藝美術館」はのちに大阪の三国に移築され「三國荘」として関係者のサロンとなります。

展示の「馬の目皿」の独特の模様がユニークで引き込まれます。

初期から関わり、民藝運動の力強い推進者であった精神科医、式場隆三郎の自邸一部を再現してあります。

さりげなく岸田劉生の「人類の意思(人類の肖像)」が飾られていて驚きました。

日本のゴッホと呼ばれた長谷川利行の「裸婦・饗宴」も間近に観られます。

柳たちが全国から集めた収集品の数々。民藝運動以前は下手物(げてもの)と呼ばれていた市井の人びとが普段づかいしていた品々の美しさに胸を打たれます。

見逃されてきた工藝品の美にスポットライトが当たることにより、今日のクリエーターの地位向上やモチベーションアップに大きく貢献したのではないでしょうか。

特に紅型衣装が美しく、布地、織りの緻密さに注目しました。

民藝運動の中から突出した個人作家が台頭してきます。

河合寛次郎の器などと並び、特に目を引くのがバーナード・リーチの「生命の樹」。労働する人びとや動物や鳥が描かれ、樹の上には北斗七星が輝いています。

この章のタイトル「民藝と京都」は、特に今回の特別展で力が入っているように感じました。

くずきりで有名な鍵善良房が黒田辰秋に依頼した「螺鈿くずきり容器」は近年まで実際にお店で使われていたものだそうです。

螺鈿の細工の細かさは、さぞ洗い物のときに気を使ったことでしょう。

美術館のガラスケースの中に恭しく飾られているものが、機能性に優れ、なおかつ美しくあることへのおおらかな讃歌に思えました。

民藝100周年ということで、今までの集大成にふさわしいボリュームと内容の特別展でした。