国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

百花ひらく-花々をめぐる美-/皇居三の丸尚蔵館

《春草蒔絵棚》新井半十郎、川之邊一朝ほか 明治14年(1881) 展示期間:3月11日~4月6日

皇居三の丸尚蔵館にて、「百花ひらく-花々をめぐる美-」が2025年5月6日(火・祝)まで開催中です。

皇室に代々受け継がれた貴重な収蔵品の中から、「花」を題材にした絵画・工芸・書跡45件を厳選。

季節ごとの多彩な花々を、皇室ゆかりの名品を通して楽しめる展覧会です。

この展覧会では、皇室との深い関わりを持つ品が多く展示されています。

明治時代を代表する七宝作家・並河靖之(なみかわやすゆき)による《七宝四季花鳥図花瓶》。

本作は、明治天皇の命を受けて製作したものです。

1900年のパリ万博で金牌を受賞し、明治期の日本美術のレベルの高さを世界に示しました。

(中央)《七宝四季花鳥図花瓶》並河靖之 明治32年(1899)

ほかにも桜の画家として知られ、皇室にたびたび桜の絵を献上した跡見玉枝の《桜図屏風》も展示。

大正時代に皇太子(昭和天皇)のご結婚を祝って献上された《紅白梅図屏風》など、華やかな花々の競演が楽しめます。

(左から)《桜図屏風》跡見玉枝 昭和7年(1932) 、《紅白梅図屏風》今中素友 大正12年(1923) いずれも 展示期間:3月11日~4月6日

明治時代に有栖川宮家のために作られた和食器セットには、一点一点すべて異なる草花図が描かれています。

また1930年、高松宮宣仁(のぶひと)親王とのご成婚後の内宴で、喜久子妃が着用した菊模様の振袖なども紹介されいます。

(手前)《色絵四季草花図食器》幹山伝七 明治時代前期(19世紀後半)

展示を通して皇室の日常や儀式のようすをかいま見ることができます。

江戸時代を代表する絵師・伊藤若冲の国宝《動植綵絵》も見どころのひとつです。

約10年をかけて制作された全30幅のうち、今回は花と鳥を主題にした4幅が公開されます。

(左から)《動植綵絵 牡丹小禽図》、《動植綵絵 桃花小禽図》いずれも伊藤若冲 江戸時代(18世紀) 展示期間:3月11日~4月6日

前期には、《桃花小禽図》と《牡丹小禽図》を展示。

後期には、《梅花小禽図》と《薔薇小禽図》が登場します。

若冲ならではの細やかな表現と大胆な構図が魅力の本作。写真撮影も可能です。

※著作権の残っている作品を除き、撮影可能。撮影の際は、会場内の指示に従ってください。

さまざまな時代や分野の作品を楽しめる本展。その一部を紹介します。

幕末から明治にかけて活躍した狩野派の絵師・狩野玉円は、桜や牡丹など春の花々が、2つの花生(はないけ)に盛られた華やかな光景を描きました。

そのそばには、法隆寺から皇室へ献納された、中国・元時代の龍泉窯で作られた《青磁牡丹唐草文大花瓶》が展示されています。

(左から)《春花生花図》狩野玉円 江戸時代(19世紀) 展示期間:3月11日~4月6日 、《青磁牡丹唐草文大花瓶》 (法隆寺献納宝物) 龍泉窯 中国·元時代(13~14世紀)

《春草蒔絵棚》の4つの側面には、赤茶色の漆地に、春の草花が色彩豊かに表わされています。

(左)《春草蒔絵棚》新井半十郎、川之邊一朝ほか 明治14年(1881) 展示期間:3月11日~4月6日

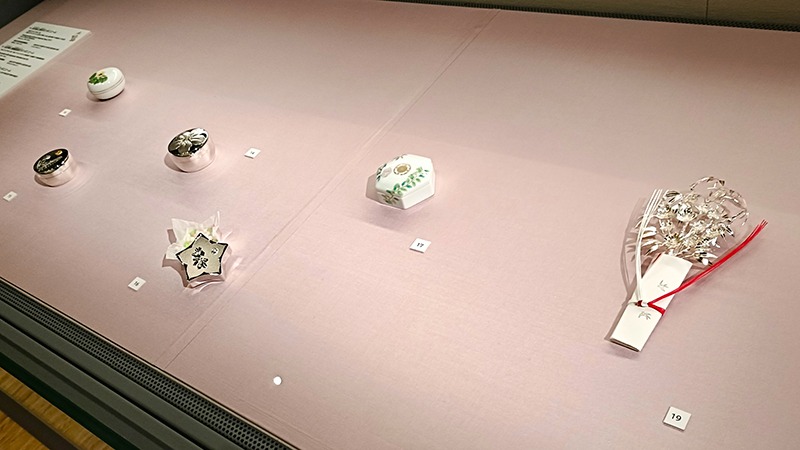

皇室のお祝い事などで記念品として配られる小さな菓子器ボンボニエールも紹介。

また、令和の大嘗祭の後に行われた大饗の儀で参列者で配られる銀製挿華も展示されています。

2024年に皇居三の丸尚蔵館に島津家より寄贈された品のうち、6点を今回初めて公開します。

桜の中央に上皇陛下のお印(身の回りのものに付けるシンボルマーク)「榮」の文字をあしらった品も展示されています。

展示風景より、さまざまなボンボニエール、銀製挿華

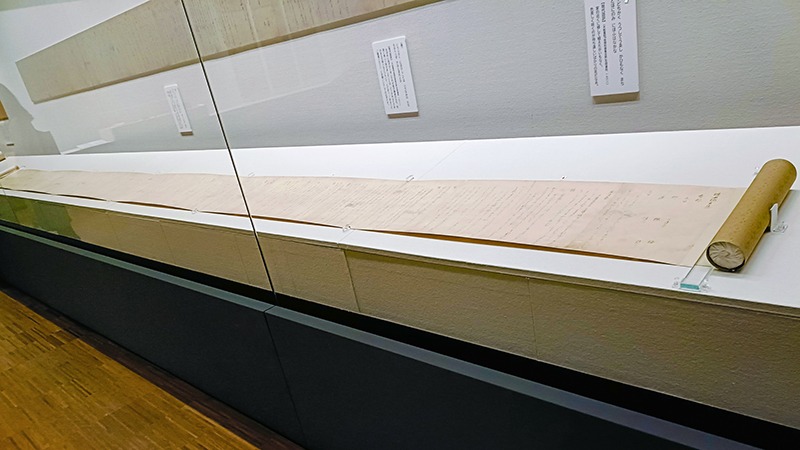

《堤中納言集(名家家集切)》は、平安時代中期の歌集を書き写したもので、紀貫之の筆と伝わります。

梅や桜、菊など季節の花を詠んだ歌が、美しい料紙に流れるような文字で記されています。

《堤中納言集(名家家集切) 》伝 紀貫之 平安時代(11世紀) 展示期間:3月11日~4月6日

作品の細部に注目すると、さらに楽しさが広がります。

《塩瀬友禅に刺繍南天雀図掛幅》明治10年代(19世紀) 展示期間:3月11日~4月6日

本作は小雪が舞う中、南天に雀が集う冬の情景を、友禅染と刺繡で表現した作品です。

近くでじっくり見ると、刺繡によって立体的に表現された雪や雀がアクセントになっていることがわかります。

《裁縫筥並二道具(鶴桐文様蒔絵飾棚 棚飾品)》図案: 島田佳矣(よしなり)、製作:木内半古、市島昌邦、堀井正文、吉村忠夫 昭和3年(1928) 展示期間:3月11日~4月6日

昭和天皇の妃・香淳皇后へ献上された棚飾品は、『源氏物語』の「初音帖」に記される和歌を意匠に取り入れたもの。

裁縫道具にも蒔絵や彫金の技法で梅や橘があしらわれ、細部まで統一感のある美しいデザインが見どころです。

(左から)《色絵菊花文花瓶》香蘭社 昭和10年(1935) 、《菊花図額》1910年頃

磁器製の板に描かれた菊が、まるで油彩画のような《菊花図額》は今回初公開。

よくみると花弁の水滴まで細かく描かれています。

隣には、香蘭社製の《色絵菊花文花瓶》も並び、有田焼ならではの華麗な技を見ることができます。

皇居三の丸尚蔵館の一時休館前の最後の展覧会となる本展では、花の季節にふさわしく、桜や梅、菊などさまざまな花をテーマにした作品が集まりました。

会期中、皇居東御苑では桜などの春の花が見頃を迎えます。

館内で名品を鑑賞した後は、庭園を散策しながら春の訪れを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※出品作品はすべて皇居三の丸尚蔵館収蔵

※文中、展示期間注記のない作品は通期展示