ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見/東京都庭園美術館

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)展示風景 A5コレクション デュッセルドルフ

第二次世界大戦後、東西に分断されたドイツ。そのうち西ドイツでは、経済復興とともにモダンデザインが再構築され、グラフィックデザインでも新たな表現が模索されました。

東京都庭園美術館で開催中の展覧会「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」では、この時代のグラフィックデザインの変遷を辿ることができます。

本展の舞台となるのは、1949年のドイツ分断から1990年の再統一までの約40年間の西ドイツ。

この時期、西ドイツのグラフィックデザインは、バウハウスの理念を受け継ぎながらも、社会や商業の変化に応じて独自の発展を遂げました。

(左)ヘルムート・シュミット=レン《アート・マーケット・ケルン 1969》1969年、(右)ハインツ・エーデルマン《ラジオ番組「バノップティクム(西ドイツ放送)》1971年 A5コレクション デュッセルドルフ

今回の展示で取り上げられるのは、日本初公開となる「A5コレクション デュッセルドルフ」。

グラフィックデザイナーのイェンス・ミュラー氏とカタリーナ・ズセック氏によって収集されたコレクションで、戦後西ドイツのグラフィックデザインを総覧できる貴重な資料群です。

今回、約130点のポスターと多数の資料類が展示されます。

本館では「西ドイツデザインの旗手たち」「幾何学的抽象」「タイポグラフィの実験」の3つの章で、ポスターやチラシ、パンフレットなどのデザインが紹介されています。

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)本館の展示風景

本館1階では、序章として、戦後西ドイツでの大規模なイベントに関わったポスターなどが展示されています。

特に、オトル・アイヒャーが手がけた1972年のミュンヘンオリンピックのビジュアルデザインは、本展で注目の作品のひとつ。

シンプルな色使いと幾何学的なフォルムで構成されたポスターやピクトグラムは、現代のデザインにも大きな影響を与えています。

(左)オトル・アイヒャー《ミュンヘン オリンピック 1972》 1971年、(中)オトル・アイヒャー《ミュンヘン オリンピック 1972》 1971年、(右)オトル・アイヒャー《ミュンヘン オリンピック 1972》 1971年、A5コレクション デュッセルドルフ

また、ルフトハンザ航空のロゴデザインもアイヒャーの手によるもので、機内食メニューや冊子など、企業の中でもグラフィックデザインが重要な役割を果たしてきた様子が伝わります。

ルフトハンザ航空の冊子、航空券、荷物タグなど、A5コレクション デュッセルドルフ

ドイツで5年に一度開催される大規模な国際芸術祭「ドクメンタ」は、1955年に西ドイツのカッセルで始まりました。

ナチス政権下で「退廃芸術」とされた近代美術を再評価し、西ドイツを国際的なアートシーンへ復帰させる目的で開催されたこのイベント、1960-70年代のポスターも展示されています。

(左)カール・オスカル・ブラーゼ、アルノルト・ポーデ《展覧会「ドクメンタ 4 カッセル ’68》1968年、(中)ユップ・エルンスト《展覧会「ドクメンタ 3 カッセル ’64 工業デザインのグラフィック》 1964年、(右)カール・オスカル・ブラーゼ《展覧会「ドクメンタ 6 カッセル ’77》 1977年 A5コレクション デュッセルドルフ

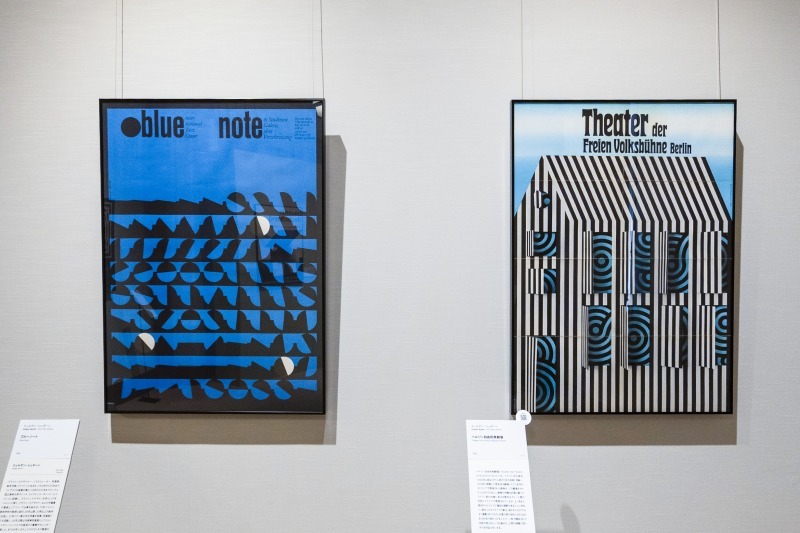

本館2階では、円、矩形、線などで構成された幾何学的抽象のデザインが並びます。

(左)イュルゲン・シュボーン《ブルーノート》 1965年、(右)イュルゲン・シュボーン《ベルリン自由民主劇場》 1969年 A5コレクション デュッセルドルフ

バウハウスの開校50年を記念したポスターを手がけたヘルベルト・バイアーは、バウハウスの流れをくんだ幾何学的な構成に加え、色彩論も取り入れた作品を生み出しました。

彼はシュルレアリスムの考え方を独自の手法でデザインに取り入れ、意外な組み合わせによってインパクトのあるグラフィックを創出しています。

ヘルベルト・バイアー《展覧会「バウハウス 50年」》 1968年 A5コレクション デュッセルドルフ

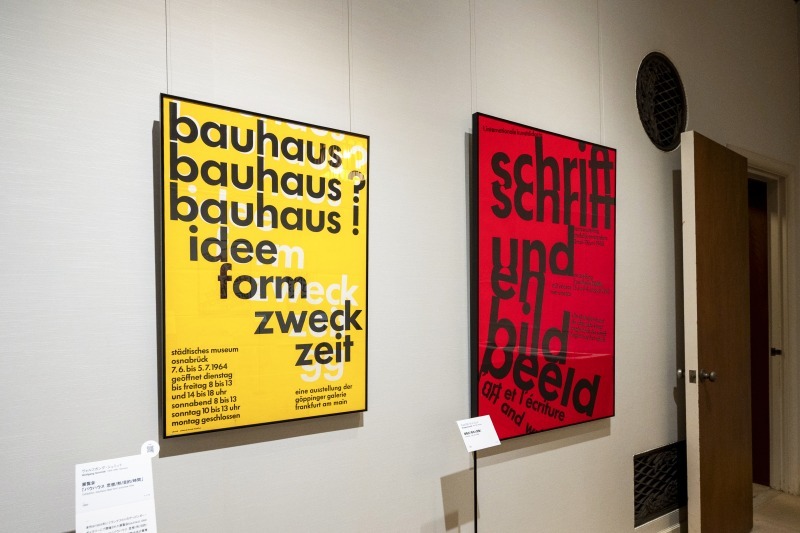

タイポグラフィにおいても斬新な試みがなされてきました。

若手デザイナーグループnovumのメンバーでもあったヴォルフガング・シュミットのポスターは、活字のレイアウトと色彩を駆使し、視覚的なインパクトの強いデザインを生み出しています。

(左)ヴォルフガング・シュミット《展覧会「バウハウス 思想 / 形 / 目的 / 時間」》 1964年、(右)ヴォルフガング・シュミット《展覧会「書体と図像」》1963年 A5コレクション デュッセルドルフ

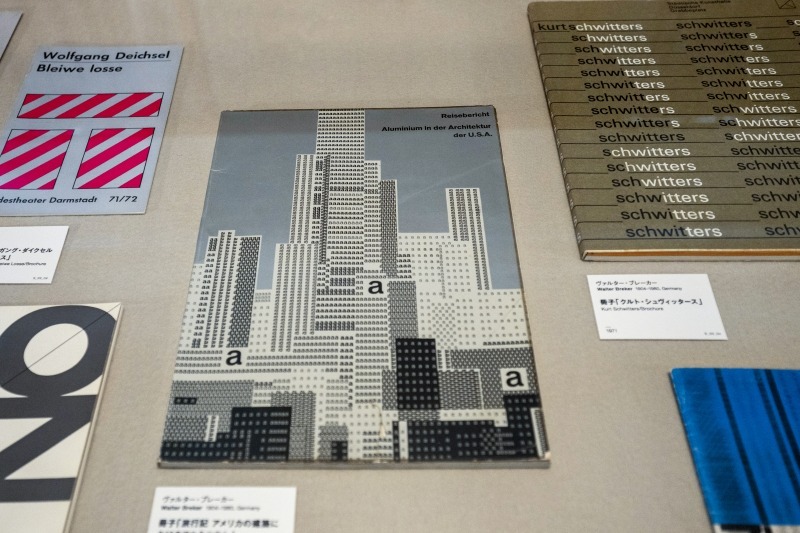

また、ヴァルター・ブレーカーは、文字をイメージの一部として構成し、文字を意味と視覚の両面で活用した作品をつくりだしています。

ヴァルター・ブレーカー《冊子「旅行記 アメリカの建築におけるアルミニウム》 1960年 A5コレクション デュッセルドルフ

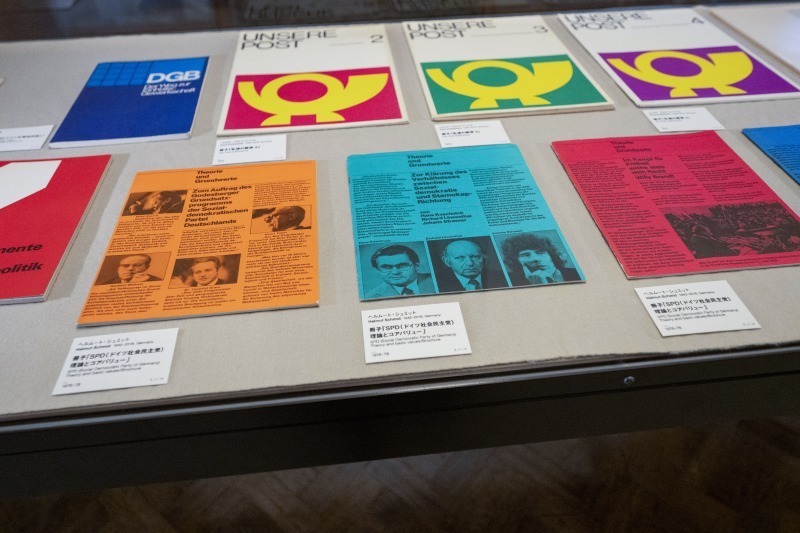

タイポグラフィーの巨匠、ヘルムート・シュミットの冊子デザインも展示されています。

彼は、ポカリスウェットやエネルゲンなど、日本でも馴染みのあるデザインを手掛けてきました。

手前がヘルムート・シュミットによる《冊子「SPD(ドイツ社会民主党)》 1976-78年 A5コレクション デュッセルドルフ

新館では、「イラストレーション」と「写真」の2つの章が展開され、映画などの大判ポスターが並ぶ迫力ある展示空間が広がります。

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)新館の展示風景

戦後西ドイツのグラフィックデザインは、イラストレーションの分野でも多彩な表現を見せました。

ハインツ・エーデルマンはその代表的な存在で、彼がアートディレクションを手がけた1968年のビートルズのアニメ映画『イエロー・サブマリン』のポスターも展示されています。

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)展示風景 右が ハインツ・エーデルマン《映画「イエロー・サブマリン(ザ・ビートルズ)》 1968年 A5コレクション デュッセルドルフ

セレスティーノ・ピアッティは、シンプルな背景の中央に動物と文字を配置する独特のデザインが特徴的です。

彼が手掛けた絵本「しあわせな ふくろう」は日本でも出版されており、その特徴的なイラストを目にしたことがあるかもしれません。

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)セレスティーノ・ピアッティ作品 展示風景 A5コレクション デュッセルドルフ

写真を活用した実験的なデザインも試みられてきました。

ハンス・ヒルマンは、写真をグラフィックデザインの要素として組み込み、強いインパクトを持つポスターや雑誌などを制作しました。

「戦後西ドイツのグラフィックデザイン モダニズム再発見」展(東京都庭園美術館)展示風景 A5コレクション デュッセルドルフ

映画ポスターでは、単に映画のシーンを切り取るのではなく、写真とタイポグラフィー、色彩の組み合わせによって、登場人物の心理やストーリー全体の雰囲気を表現しています。

ヴォルフガング・シュミットのポスターでは、試写の際に上映映画を撮影し、その写真を組み合わせてポスターに用いるという手法が試みられています。

(左)ヴォルフガング・シュミット《映画「悪ふざけ」》1963年、(中)ヴォルフガング・シュミット《映画「M」》 1967年、(右)ヴォルフガング・シュミット《映画「フリーデマン・バッハ》1963年 A5コレクション デュッセルドルフ

本展は、戦後西ドイツのグラフィックデザインの軌跡を、貴重なアーカイブ資料でたどることができる展覧会です。

バウハウスの理念を受け継ぎながら、戦後社会に適応し、新たなデザインの地平を切り開いたデザイナーたちの試行錯誤は、現代のデザインにも大きな影響を与えてきました。

東京都庭園美術館のモダンな建築の中で、こうしたデザインと出会えるのも魅力的な展覧会です。