国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

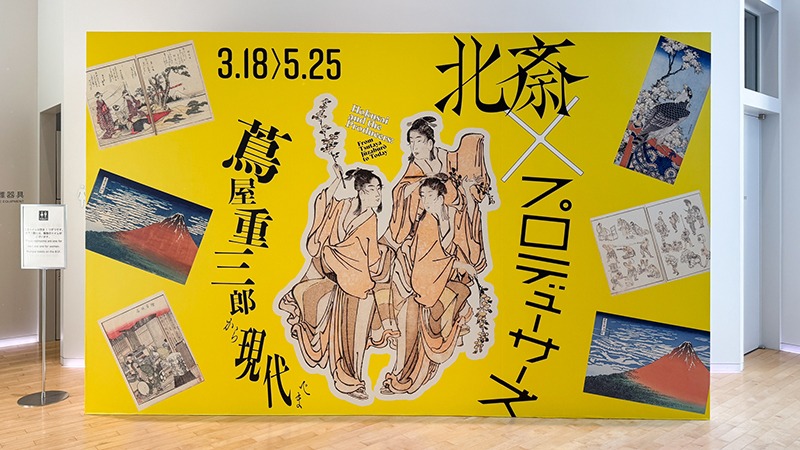

企画展「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」/すみだ北斎美術館

すみだ北斎美術館にて、企画展「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」が、2025年5月25日(日)まで開催中です。

浮世絵は絵師と彫師、摺師、そして企画から販売まで手掛ける板元の分業体制で作られます。

本展では、司令塔である「板元」に注目。

板元が葛飾北斎をどのようにプロデュースし、どのような作品を世に生み出したかを辿ります。

さらに、北斎からインスパイアされた現代アーティストの作品も紹介します。

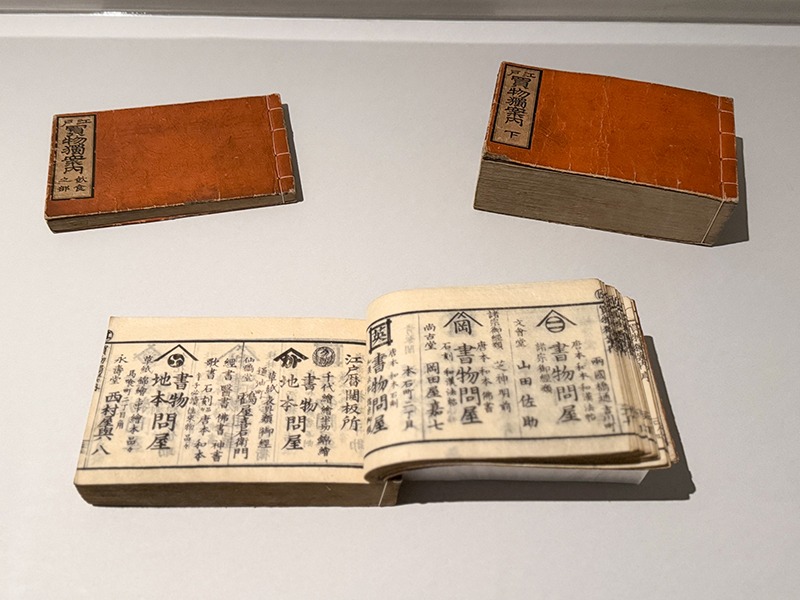

中川五郎左衛門編『江戸買物独案内』文政7年(1824) すみだ北斎美術館蔵 ※後期ページ替えあり

板元とは、版本や版画を出版・販売する店のことで、今でいう出版社、出版取次会社、小売りの本屋、古本屋まで兼ねた存在です。

江戸の板元は扱う内容によって区別されています。

本展では、娯楽的な「草双紙(くさぞうし)」と呼ばれる絵入り本や浮世絵版画などを扱う地本問屋(絵草紙屋)の板元たちを取り上げます。

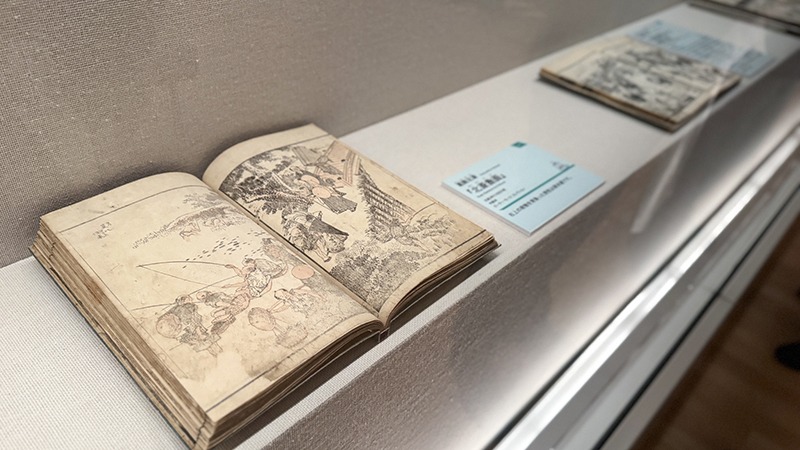

葛飾北斎『北斎麁画』文政3年(1820) すみだ北斎美術館蔵 ピーター・モースコレクション ※前期展示

娯楽系の出版物の売れ行きは社会の動向や流行に左右されます。

そのため、世の流れに目を配り客が求めるものを企画するプロデューサーとしての力量が問われました。

浮世絵「冨嶽三十六景 凱風快晴」のできるまで 公益財団法人アダチ伝統木版画技術保存財団 ※通期展示

本展の序章では板元の仕事を知る第一歩として、浮世絵の制作や販売に関する基礎を解説。

板元の視点で浮世絵を改めて鑑賞してみると、当時の流行のようすが絵の中に見えてくるかもしれません。

ぜひ、会場でじっくりと鑑賞してみてくださいね。

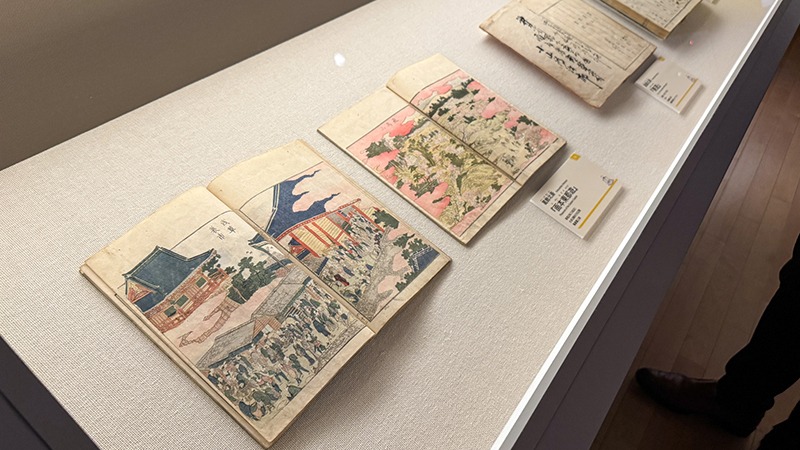

葛飾北斎『画本東都遊』 享和2年(1802) すみだ北斎美術館蔵 ※後期ページ替えあり

「江戸のメディア王」と称され、現在注目を集める蔦屋重三郎。蔦重の愛称で広く知られています。

蔦重は寛延3年(1750)に、新吉原に生まれました。

安永年間(1772-81)に新吉原の五十間道(ごじっけんみち)で本屋を開業。その後、江戸の中心地である日本橋に進出します。

時代の求めるものを見抜く力を持っていた蔦重。

大田南畝(おおたなんぽ、1749-1823)や山東京伝(さんとうきょうでん、1761-1816)といった一流の狂歌師や戯作者たちとともに話題となる本を出版します。

また、喜多川歌麿(1753-1806)や東洲斎写楽(生没年不詳)といった新たな浮世絵師たちの才能を発掘するなど、江戸文化の発展に寄与しました。

初代没後は番頭が後を継ぎ、五代目を最後に明治時代まで続きます。

本展では、初代と二代の2人の蔦重が北斎へ与えた影響と、その結果生み出された作品群、関連資料を紹介します。

蔦重以外の北斎に関わったさまざまなプロデューサーズの軌跡を、北斎の作品や資料で紹介します。

葛飾北斎「冨嶽三十六景 凱風快晴」 すみだ北斎美術館蔵 天保2年(1831)頃 ※通期展示。半期で同タイトルの作品に展示替え

北斎の代表作である「冨嶽三十六景」を世に送り出したのは、有力な板元でその初代は蔦重最大のライバルと言われた西村屋与八(にしむらやよはち)です。

北斎が70代で発表した「冨嶽三十六景」は、各地から見える富士山をめぐる風景を紹介した錦絵シリーズ。

なかでも、展示されている「冨嶽三十六景 凱風快晴」は、「赤富士」の名で親しまれる人気の作品です。

江戸時代からの浮世絵版画の伝統的な技術を継承する出版元が、いまも活躍しています。

本展では、その現代の出版元が手掛けた、北斎にインスパイアされた現代アーティストの作品も紹介します。

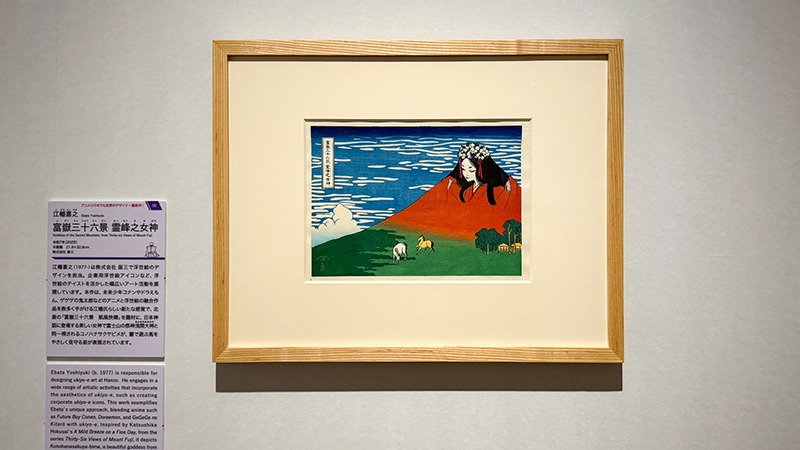

江幡喜之「富嶽三十六景 霊峰之女神」 令和7年(2025) 株式会社 版三 ※通期展示

こちらは先ほど紹介した「冨嶽三十六景 凱風快晴」を題材とした江幡喜之(1977-)による作品です。

赤富士の部分に注目。美しい女性が描かれていますね。

この女性は、日本神話に登場するコノハナサクヤビメです。

富士山の祭神浅間大神と同一視されるコノハナサクヤビメが、富士山のふもとで遊ぶ馬をやさしく見守るようすを描いています。

浮世絵の制作を支える板元に焦点を当てた企画展「北斎×プロデューサーズ 蔦屋重三郎から現代まで」。

大河ドラマで蔦屋重三郎について知ったけど、浮世絵についてあまり知らない・・・という方にぜひ観てもらいたい展覧会です。

企画展開催中、さまざまな関連イベントも実施。詳しくは、すみだ北斎美術館公式サイトをご確認ください。