グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

どうぶつ百景―江戸東京博物館コレクションより/愛知県美術館

会場入口看板

この仕草こそ「ネコっ可愛がり」。

若い娘さんがこれでもかと飼い猫に抱きついてます。猫は「もうしょうがないなあ」って迷惑顔。

(月岡芳年『風俗三十二相うるささう寛政年間処女之風俗』1888(明治21)年 作品は後期(5/13~6/8)展示)

400年ものあいだ平和が続いた江戸では、現代同様に人びとの暮らしと動物の関係は密接でした。

そんな江戸・東京の、人と動物の関わりを浮世絵や装飾品などで紹介する展覧会が愛知県美術館で開催されています。

愛知芸術文化センター外観

名古屋の中心地、栄にある複合文化施設『愛知芸術文化センター』は、コンサートホールや文化情報センターなどで構成される愛知県の芸術文化活動の一大拠点。

その10階に構える愛知県美術館は、8つの展示室や屋上庭園、屋外アートスペースを備えた大規模な美術施設です。

センターに着くと、雨模様でしたが満開の桜が出迎えてくれました。

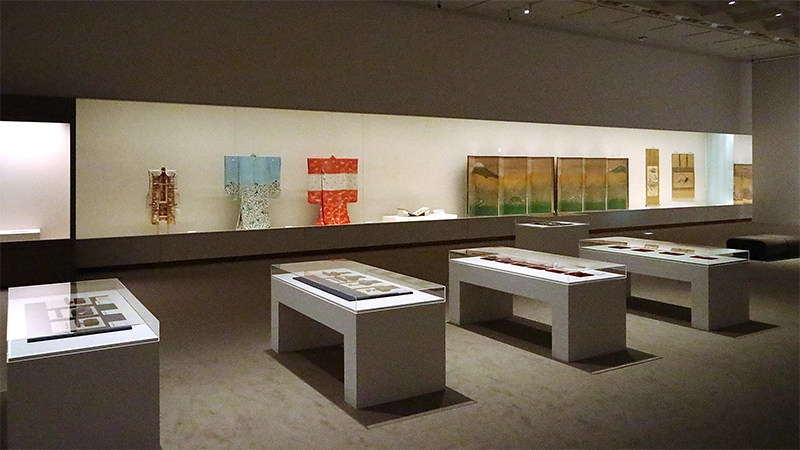

展示風景

この展覧会は、2022年にパリ日本文化会館開館25周年記念としてパリで開催され好評を得た「いきもの:江戸東京 動物たちとの暮らし」展をベースに発展させたもの。

東京都江戸東京博物館の珠玉のコレクションを中心に構成されています。

動物たちとの暮らしが描かれた浮世絵やさまざまな身の回りの品を展示。

幕末に海外からやってきた象の見世物のようすや、外国人から見た当時の日本の人びとと動物との関わりなど珍しい作品も並んでいて、興味をそそります。

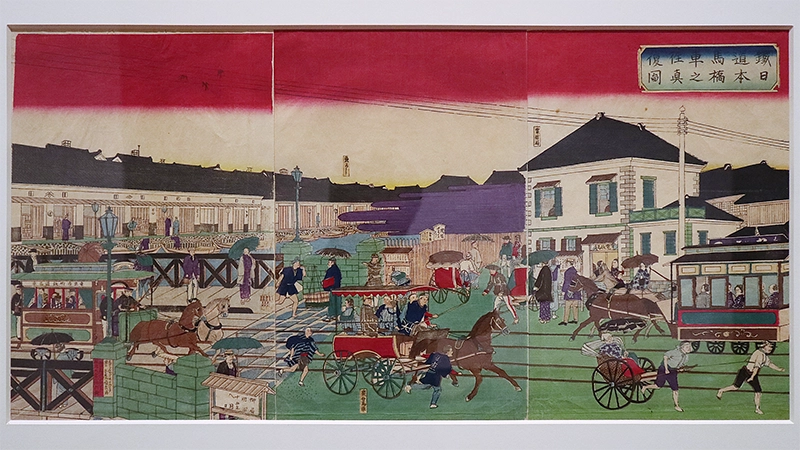

歌川広重(三代)/画《鉄道馬車往復日本橋之真図》1882(明治15)年 東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

人間と関わる動物の中で、いつの時代もがんばってきたのが「馬」。

武士の時代は騎馬に、文明開化の明治には「鉄道馬車」としても活躍しました。2頭の馬が25人乗りの客車を牽引して新橋浅草間を46分で走ったそうです。

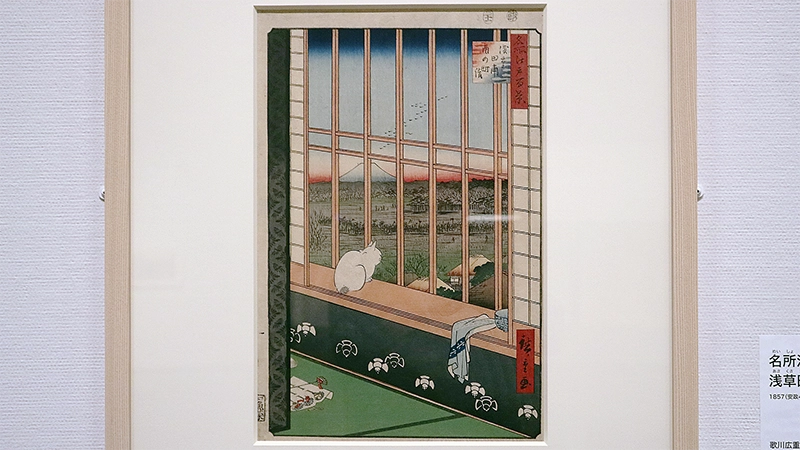

歌川広重/画《名所江戸百景 浅草田甫酉の町詣》1857(安政4)年 東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

外で働く動物がいれば、屋内で飼われる動物もいました。

窓の格子から猫が眺める先には、酉の市で賑わう人びとの行列。猫がいるのは吉原の遊郭です。遊女の姿はありませんが、畳に置かれたかんざしが彼女らの存在を感じさせます。

猫は江戸時代でも人気のペット。猫と女性をモチーフにした浮世絵は多く描かれました。

歌川国芳/画《深川佐賀町菓子船橋屋》1839~41(天保10~12)年 東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

現代と違い江戸時代では、多くの犬は家の飼い犬ではなく「町犬」として存在していたそうです。

犬たちは町内で餌をもらい、子供と遊んで、不審者に吠えたりしながら自由に暮らしていました。

この絵でも、菓子店の前にコロコロと犬がたむろしています。

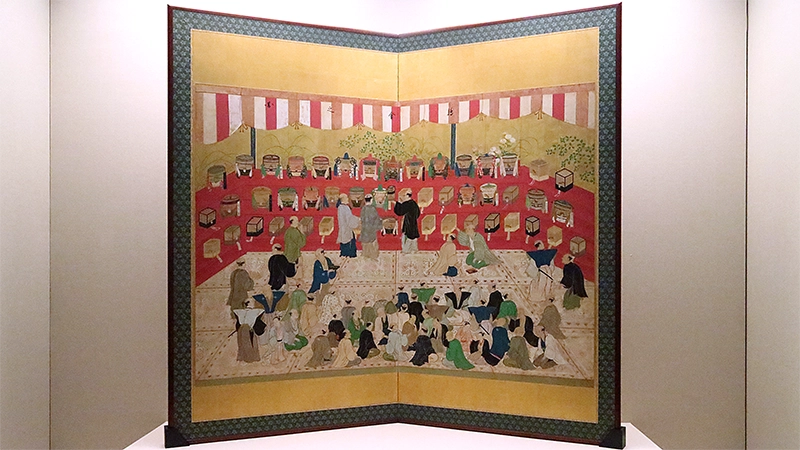

《鶉会之図屏風》江戸後期 東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

江戸時代は鳥を飼うのも人気でした。中でも好まれたのは鶉(ウズラ)。

鶉というと現代はスーパーの卵くらいしか思い浮かびませんが、実は美しい声で鳴くそう。籠で持ち寄った鶉の声の美しさを競う「鶉合(うずらあわせ)」のようすを描いた屏風です。

武士や町人、僧侶など、ウズラを愛する人びとが身分を超えて交流しました。

展示風景

絵や屏風だけでなく、着物や装身具など身の回りのさまざまな品々に動物がデザインされました。

かんざしや櫛など意匠を凝らした細やかな装飾を観ていると、時間が経つのを忘れてしまいそう。

《刺繍藤に猿図懐中たばこ入れ》江戸時代 東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

お猿さんの刺繍の入ったたばこ入れです。細長い袋にはキセルを入れ、お猿さんの袋にたばこの葉を入れます。

猿は縁起が良いとされる動物で、藤の花は魔除け。そういえば、鬼は藤の花を嫌うと言われていますね。

《赤羅紗子犬文守袋》江戸~明治時代 東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

かわいい!と一言で片付けてしまいそうですが、ひとつひとつのモチーフに願いが込められています。

袋の赤色は「魔除け」、犬は「安産」や「子供の成長」のシンボル、大根は無病息災の縁起物です。

子供の死亡率が高かったこの時代、親の一途な祈りがこめられたのです。

歌川国芳/画《疱瘡絵 みみづく》1812~60(文化9~万延元)年 東京都江戸東京博物館蔵(前期展示)

「赤絵」「疱瘡絵」と呼ばれる赤刷りの版画は、幼児がかかりやすく致死率も高かった天然痘(疱瘡)に対する護符。家の柱などに貼って病退散を願ったそう。

耳や目などに後遺症が残らないよう、耳や目に特徴のある縁起のいい動物が描かれました。

これは「奇想の絵師」として知られる歌川国芳作。こんな可愛らしい絵も描いていたんですね。

《猫の蚊遣り》昭和前期 東京都江戸東京博物館蔵(通期展示)

「蚊遣り」いわゆる蚊取り線香を入れる容器です。日本の夏の必需品でした。

煤(すす)で汚れていることから、夜ごと活躍したのでしょう。

玩具の展示風景

江戸時代の人形や玩具は、安産の象徴である犬や子持猫など子供の成長を願う縁起の良い動物をモチーフとしていました。

幕末以降は、西洋の影響もあり「縁起物」からは離れてより可愛らしくデザインされたものが多くなっていきます。

伊藤若冲画《菊に双鶴図》江戸中期(18世紀後半)愛知県美術館(木村定三コレクション)蔵(通期展示)

建部凌岱画《梅に叭々鳥図》江戸中期(18世紀)愛知県美術館(木村定三コレクション)蔵(通期展示)

愛知県美術館のコレクションから特別展示として、縁起の良い「吉祥のどうぶつ」を描いた江戸絵画のコーナーがありました。

江戸の人びとは「縁起」をとても大切にしたんですね。伊藤若冲の特徴的な鶴の絵も観賞できます。

ミュージアムショップ

ミュージアムショップには動物モチーフの手ぬぐいやシール、クリアファイルなど、かわいいオリジナルグッズが。ぜひ立ち寄ってみてください。

10F屋上庭園

「どうぶつ百景」は前期(4/11~5/11)後期(5/13~6/8)で大幅な展示替えがあり、それぞれ違った作品を観ることができます。

会期中は一部を除いて作品の撮影OKです。

観覧の後は、会場横のオブジェのある屋上庭園もお忘れなく。あいにくの空模様でしたが、庭園に面した開放的なレストランで食事も楽しめます。

12階にも屋外展示スペースが設けられており、ビルの屋上で彫刻の観賞もできますよ。

前期:4月11日(金)-5月11日(日)

後期:5月13日(火)-6月8日(日)