国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

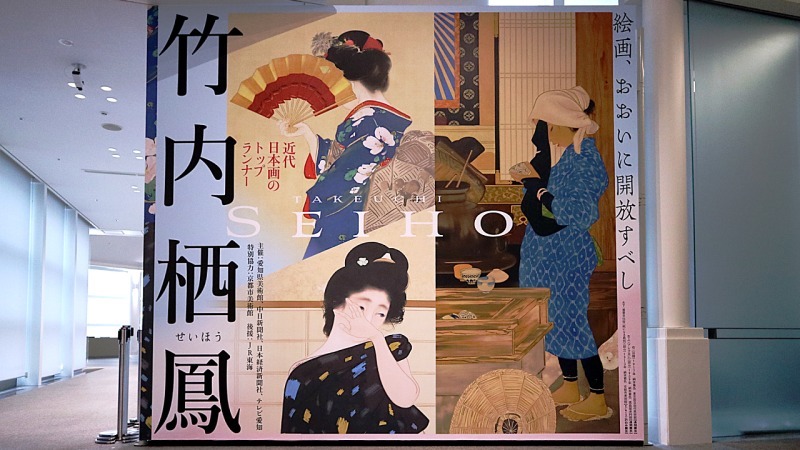

近代日本画のトップランナー 竹内栖鳳/愛知県美術館

入口看板

「西の栖鳳、東の大観」と称され、京都画壇の筆頭格として東京の横山大観と並び近代日本画を牽引した竹内栖鳳。

明治・大正・昭和を通じ、近代日本画のトップランナーとして駆け抜けた生涯を振り返る展覧会が、愛知県美術館で開催されています。

会場風景

竹内栖鳳は、日本画の伝統を継承しながらも常に新しい日本画を模索しつづけた「日本画の改革者」として知られます。

江戸中期の京都で活躍した円山応挙、呉春を祖とする円山四条派の教えを受けた栖鳳ですが、各流派の画法にこだわり閉塞的になっていた京都画壇に危機感を持ち、流派のみならず西洋画の画法まで取り入れた日本画に取り組んだのです。

《百騒一睡》(部分)明治28年 大阪歴史博物館蔵

成犬と仔犬が描かれていますが、描き方が両者で全く違います。仔犬の方は、円山派の伝統的なコロコロした可愛らしい描き方。

一方、毛足の長い洋犬はスケッチに基づいて描かれ、また草木の描写には狩野派の技法が使われています。

ひとつの絵の中に異なる流派の技法が混在する作品は批判の対象になり、ツギハギの醜い妖怪「鵺(ぬえ)」に例えて「鵺派」と揶揄されることもありました。

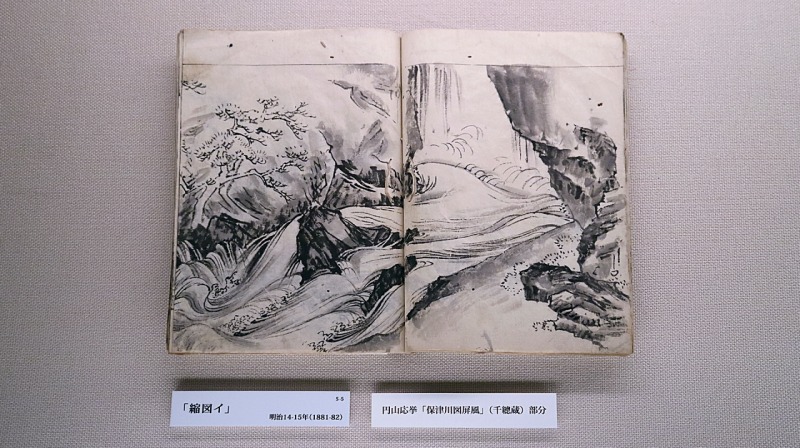

写生帖《縮図イ》(円山応挙「保津川図屏風」(千總蔵)部分)明治14‐15年 京都市美術館蔵

革新のイメージが強い栖鳳ですが、彼の作品を支えるのは伝統的日本画の確かな基礎。修業時代の写生帖も展示されていました。

栖鳳の師の縮図帳にある円山四条派の祖・円山応挙の屏風の写しを、栖鳳が写しとったのがこの図。そして、それを元に描いたのが下の屏風です。

《保津川》明治21年 奈良県立美術館蔵

応挙の技法を学習しながらも、自らの表現を工夫する栖鳳の姿勢が感じられる作品。上の写生帖と見比べるのも興味深いです。

《ベニスの月》明治37年 高島屋史料館蔵

1900年(明治33年)、第5回パリ万博の視察をきっかけに栖鳳はヨーロッパに渡り、西洋美術を知る機会を得ます。特にコローやターナーの作品に関心を寄せました。

帰国後は早速、西洋画の写実性や遠近法を用いた作品を発表。ヨーロッパの風景を描いた作品は、斬新な画題として当時の注目を集めます。

展示風景

「獅子図」で竹内栖鳳の名を知る人も多いでしょう。日本で「獅子」といえば、中国から伝わった獅子舞などでおなじみの「唐獅子」のフォルムでした。

栖鳳はヨーロッパ滞在中、熱心に何度も動物園に通って生身のライオンをスケッチ。栖鳳の写実的なライオンは斬新で大評判になりました。

《虎・獅子図》(部分)明治34年 三重県立美術館蔵

この虎の写実性も見事。栖鳳は「西洋画の実物観察からなる写実表現を学ぶべき」としながらも、毛描きなど日本絵画ならではの表現も大切にしました。

互いの長所を積極的にとりいれ、日本画を変革しようとしたのです。

そんな栖鳳に学びたいという門下生は数多く、栖鳳の元からは上村松園、土田麦僊など個性豊かな次世代が育ちました。

左:《日稼》大正6年 東京国立近代美術館蔵 中央:重要文化財《絵になる最初》大正2年 京都市美術館蔵(7/4-7/21のみ展示)

右:《アレ夕立に》明治42年 高島屋史料館蔵

数は多くないものの、栖鳳は人物画にも取り組みました。ここでも基本は「観察」。ただ写実的に描くのではなく、人物の心の動きや一瞬の美しさを描こうとしました。

ところで、栖鳳の描く着物の柄がとても美しい理由。栖鳳は若い頃、高島屋の輸出用染織品の下絵を描く画工として勤務していました。

中央の『絵になる最初』に描かれた柄は、後に「栖鳳絣(かすり)」として高島屋で発売され、人気を博したそうです。

写生帖《アレ夕立になど》 明治41-42年頃 京都市美術館蔵

こちらは『アレ夕立に』の制作スケッチ。複数の角度からの細やかな観察が伺えます。

《宇佐幾》昭和14年頃 町立湯河原美術館蔵

若い頃の栖鳳は、観察対象を細かく描き込むことに力を入れしたが、次第にできるだけ少ない筆致で主題にスポットを当てて表現するようになります。まさに円熟の技です。

このうさぎの絵は構図も色使いもシンプルですが、モフモフした毛並みの柔らかさが見事に表現されています。

《喜雀》(部分)昭和15年 町立湯河原美術館蔵(前期展示)

栖鳳晩年のこの大きな金屏風には、餌をついばむ小さな雀しか描かれていません。でも一羽一羽の雀の表情の豊かなこと!きっと細やかに観察したのでしょう。栖鳳いわく「金を拾うめでたい雀」だそう。

《水村》昭和9年 京都市美術館蔵(前期展示)

栖鳳は画紙にもこだわりがありました。当時、日本画家は主に絵絹を使用していましたが、栖鳳は紙を好みました。

しかし従来の紙には満足せず、越前和紙漉き職人に依頼して理想の紙を作り上げます。「栖鳳紙」として商品化され、現在もなお販売されています。

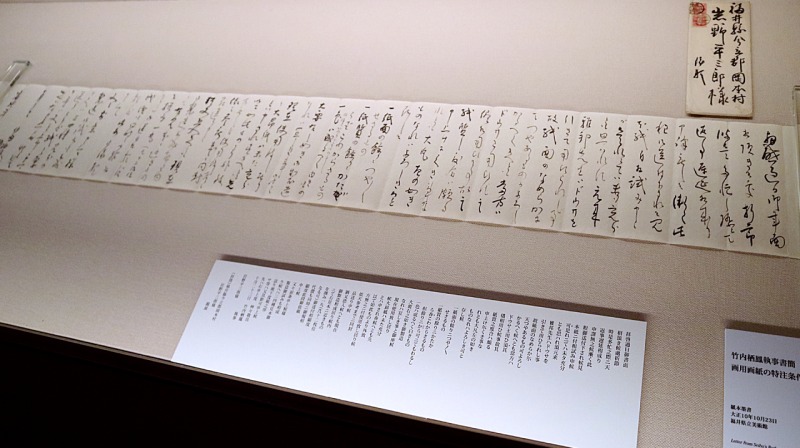

《竹内栖鳳執事書簡 画用画紙の特注条件》大正10年 福井県立美術館蔵

紙漉き職人・岩野平三郎と画紙の注文について栖鳳がやりとりした手紙です。岩野家には栖鳳から贈られた作品も伝わっています。

《春雪》昭和17年 京都国立近代美術館蔵

とても気になる作品がありました。舳先にとまった老いた鴉は、春の淡雪の中でどこか寂しげ。栖鳳最晩年の作品です。鴉は、栖鳳自身の姿だったのかもしれません。

この作品を描いた昭和17年の8月、栖鳳は78歳で亡くなりました。

オリジナルグッズ

流派の枠に縛られ硬直化していた日本画の枠を取り払い、新風を吹き込んだ竹内栖鳳。近代日本画のトップランナーとして走り続けた栖鳳の意志は、それぞれの個性を極めてゆく弟子たちによって繋げられました。

栖鳳の画業をたどりながら、近代日本画の変遷を体感できる展覧会。巡回はなく、名古屋のみの開催です。

会場のショップには和風デザインの企画展オリジナルグッズも豊富。お楽しみに!

会期中一部展示替えあり

前期:7月4日(金)〜7月27日(日)

後期:7月29日(火)〜8月17日(日)