国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

「世界探検の旅―美と驚異の遺産―」/奈良国立博物館

30万点にのぼる考古・民族資料を有する天理大学附属天理参考館、奈良国立博物館の仏教美術品を併せた奈良博初の民族文化展が始まりました。

ワクワクドキドキの時空を超えた約6000年の旅へ出かけましょう。

今から約6000年前から4000年前にユーラシア大陸の各地に文明が誕生し、その文明はシルクロードで繋がり、人や文物が往来しました。

《グデア頭像》イラク(紀元前2100年頃)天理大学附属天理参考館

メソポタミア南部に紀元前2100年頃都市国家ラガシュの王、シュメル人の司祭のグアデ像です。

誰にも破壊されないようにと硬い閃緑岩で作られています。

《把手付金杯》ギリシア 紀元前16世紀頃 天理大学附属天理参考館

口縁部に鋲留めされている把手には幾何学文が毛彫りされ、鋲穴はあと二か所ありそこにも把手があったと思われます。

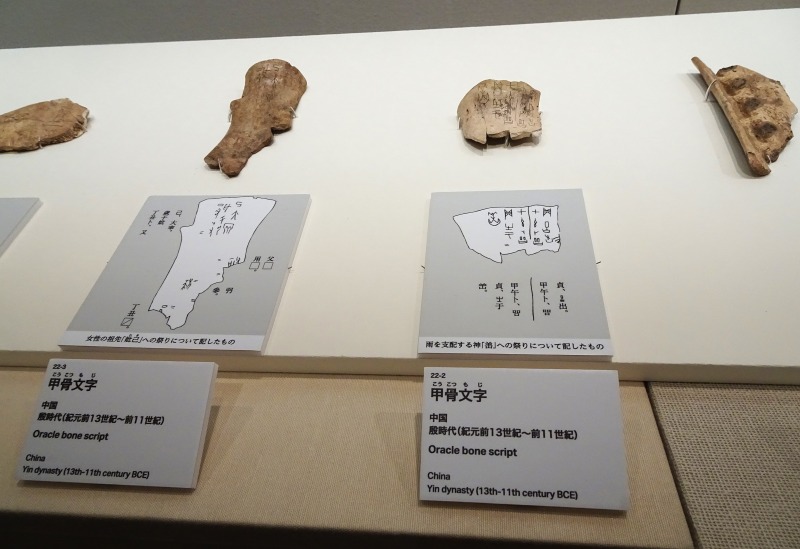

《卜骨・卜甲》 中国 殷時代(紀元前13世紀~前11世紀)天理大学附属天理参考館

これが漢字の起源となった「甲骨文字」です。亀の腹甲や牛の肩甲骨に熱を加えて吉凶を占いその内容と結果を刻みました。

《卜骨 甲骨文字》 中国 殷時代(紀元前13世紀~前11世紀)天理大学附属天理参考館

「砂漠の船」とも呼ばれた駱駝がシルクロードの隊商の運搬を担いました。活躍したのは西域に住むソグド商人たちです。

左から:《加彩胡人》 中国 唐時代(7~8世紀)、《三彩駱駝》中国 唐時代(8世紀)天理大学附属天理参考館

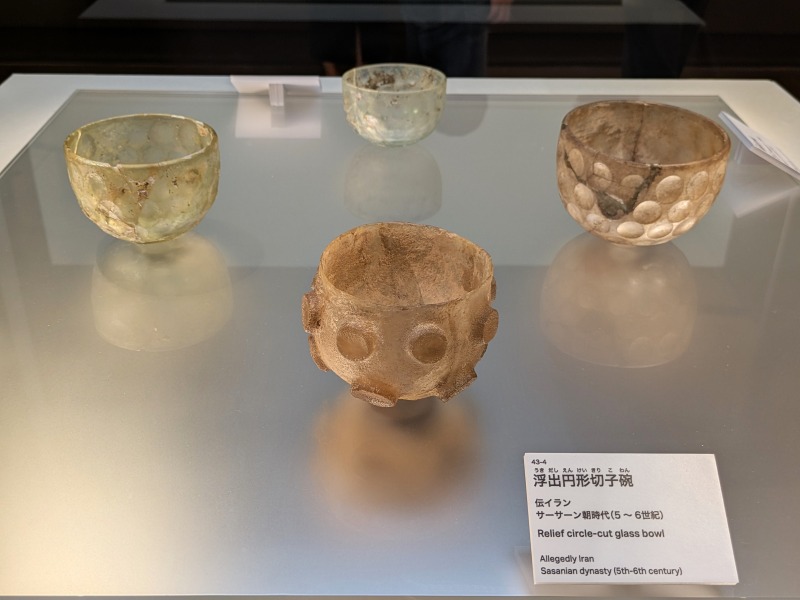

正倉院にも地中海東岸やメソポタミアで作られた千年以上前のガラス器が伝わっています。

《カットガラス碗》伝イラン サーサーン朝時代(5~6世紀)天理大学附属天理参考館

正倉院の白瑠璃椀とほぼ同形同工のサーサーン朝ペルシアで5~6世紀に造られたガラス器です。壊れやすいガラス器が遠い地から運ばれてきました。

《加彩鎮墓獣》中国 唐時代(8世紀)天理大学附属天理参考館

侵入者から墓を護るために墓室への動線上に置かれた鎮墓獣です。

シルクロードを人や文物が往来し、技術、宗教、思想などさまざまなものが各地へ伝わりました。その東の終着地が日本でした。

仏教の東漸とともに造形化された像について紹介しています。

摩訶不思議アワー展示風景 左から:重要文化財《釈迦如来立像(清凉寺式)》日本 鎌倉時代 文永10年(1273)奈良国立博物館、重要文化財《兜跋毘沙門天立像》日本 平安時代(12世紀)奈良国立博物館、《霊鳥ガルーダに乗るヴィシュヌ神像》インドネシア 20世紀 天理大学附属天理参考館

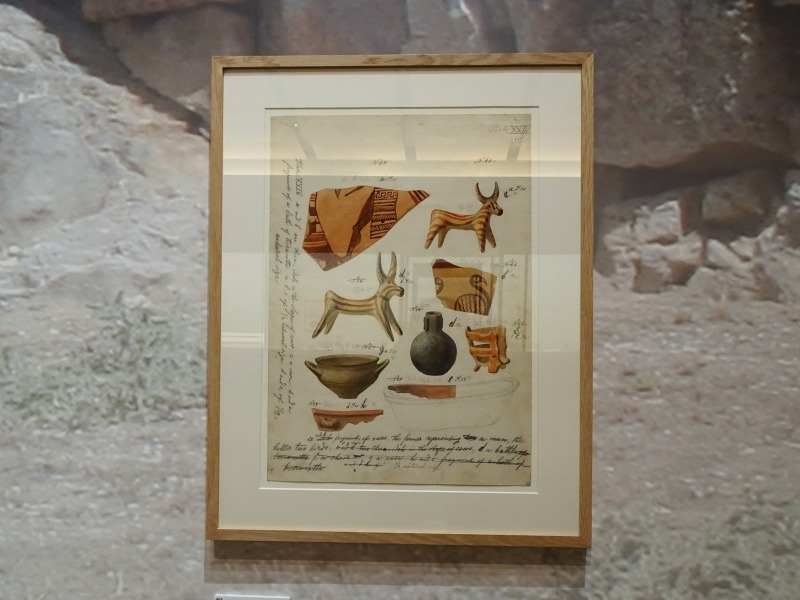

考古学者ハインリッヒ・シュリーマンのティリンス遺跡調査(1884年-1885年)報告書です。

《ティリンス遺跡調査報告書原画》19世紀 天理大学附属天理参考館

シュリーマンの直筆のコメントが入っている貴重な原画で、この機会に見ておきたい!

ニューギニアの祖霊・精霊についての展示です。

展示風景:パプアニューギニアの精霊仮面、儀礼用仮面、精霊像、祖霊仮面など 天理大学附属天理参考館

ニューギニアに暮らす人たちは自分の周りの霊的な存在を造形化しました。

展示風景 左から:《樹皮絵》パプアニューギニア、ニューギニア島セピック川流域地方 20世紀中頃、《カヌー舳先飾り「チチェメン」》インドネシア、ニューギニア島アスマット地方 20世紀後半、《霊魂舟「ブラモン」》インドネシア、ニューギニア島アスマット地方 20世紀後半、上:《葬儀用飾り貫「マランガン」》パプアニューギニア、ニューアイルランド島 20世紀前半 天理大学附属天理参考館

パプアニューギニアの通過儀礼で使われた彫刻物です。

インドネシアでは、芸能が神と人を繋ぎました。

左から:《儀礼劇チャロナランの仮面 魔女ランダ》《儀礼劇チャロナランの仮面 聖獣バロン・ケケット》インドネシア、バリ島 20世紀前半 天理大学附属天理参考館

インドネシアは、東西交易の中継地としてさまざまな文化が混ざり合いました。芸能は宗教儀礼と表裏一体として発展し、変容していきました。

《影絵芝居ワヤン・クリット(ワヤン・ゲドク)の人形》インドネシア、ジャワ島 19~20世紀前半 天理大学附属天理参考館

古くから台湾島とその周辺島嶼部で暮らしてきた人びとを「台湾原住民」と総称します。

彼らは、祖先を畏れ敬い、自然界には神霊が、人間には霊魂が宿るというアニミズム的な信仰を持っていました。

手前:《首狩りの刀》台湾北部 20世紀前半、奥:《首狩り勇者の上衣「ルクス・カハ」》台湾北部 19世紀後半~20世紀初頭 天理大学附属天理参考館

かつては通過儀礼、宗教儀礼として首狩りの慣習がありました。

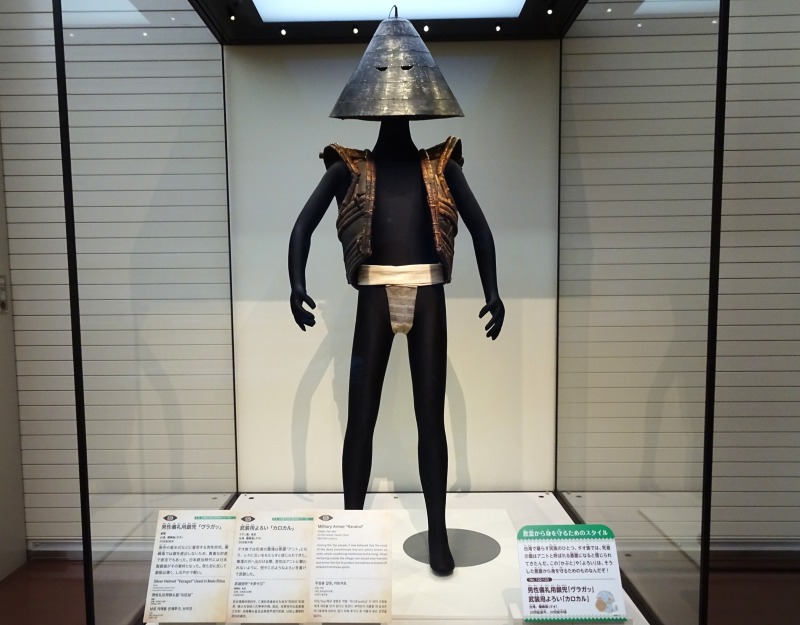

《武装用よろい「カロカル」》台湾、蘭嶼島 20世紀中頃 天理大学附属天理参考館

悪霊に襲われないように武装しました。

原住民社会は大きく変貌し、彼ら独自の宗教文化も変容していきました。

自然環境、民族、言語、文化も多種多様なインドは、多くの宗教が共存し、現代も神々が息づいています。

展示風景:上方《寺院掛布「カラムカリ》」インド南部 20世紀中頃 天理大学附属天理参考館

寺院掛布「カラムカリ」には、ヒンドゥー神話が描かれています。

展示風景:仮面舞踊劇「チョウ」の仮面 インド東部 20世紀後半 天理大学附属天理参考館

インド周辺では、豊穣のシンボルとして女性像が多く作られ、女神への信仰は時代とともにさまざまな形に展開していきました。

「エジプトはナイルの賜物」ギリシアの歴史家ヘロドトスの言葉です。

古エジプトの神々と死生観についての展示です。

展示風景 左から:《ホルス神像》エジプト 末期王朝時代(紀元前7~前4世紀)、《トキ像》エジプト 末期王朝時代(紀元前7~前4世紀)、《精霊像》エジプト 新王国時代(紀元前15~前11世紀)天理大学附属天理参考館

古代エジプトで使われていた文字の1つであるヒエログリフは、再生への願いと過去の人びとの世界観を伝えています。

奥:《ミイラ被い》エジプト ローマ時代(紀元前1~後3世紀)、手前:《人形彩画木棺》エジプト プトレマイオス朝時代(紀元前3~後1世紀)天理大学附属天理参考館

16世紀にスペインに征服されるまでアンデスでは独自の物質文化が発展し、独特の造形が形づくられました。

文字を持たなかった古代アンデス社会では、土器や織物や金属製品なども本来の機能として役割のほか、当時の宗教イデオロギーを具現化したものでした。

《金製頭飾 人面形》推定ボリビア インカ帝国期(15~16世紀)天理大学附属天理参考館

インカ帝国では、金は太陽の汗、銀は月の涙と表現され、金銀を相続することは王族の証でした。

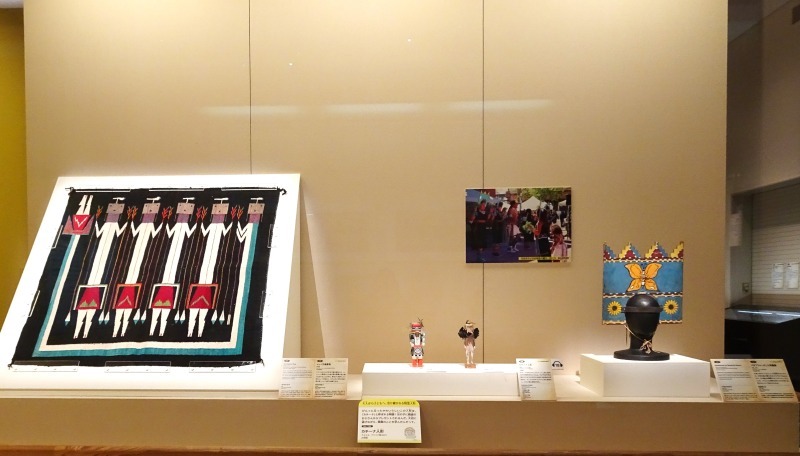

左から:《イェイ文様敷物》アメリカ、ニューメキシコ州 20世紀前半、《カチーナ人形》アメリカ、アリゾナ州 20世紀初頭、《バタフライ・ダンス用頭飾》アメリカ、アリゾナ州 20世紀中頃 天理大学附属天理参考館

北米先住民の場合、資本主義世界へ取り込まれていき、先住民の物質文化に大きな影響を及ぼしました。商業主義的なモノ作りは、新しい「伝統文化」と呼べるかもしれません。

展示風景 左から:《コーヒー用具》エジプト、カイロ 20世紀中頃、《水煙管「シーシャ」》エジプト、カイロ 20世紀中頃 天理大学附属天理参考館

「インシャ・アッラー(神が望むなら)」アラブ社会は全ての物事は神の意思によるものと考えられています。

展示風景:北京の看板(実物看板)天理大学附属天理参考館

1940年頃に収集された中国看板資料は、今や現地にもほとんど残っていません。

歴史の縦軸と地理的な横軸の中、それぞれの背景をもって人びとは暮らしています。

写真家の石川直樹さんは、本展について「生きるための技術の結晶、芸術の根源、確信に触れている様な体験」とお話されていました。夏休みお子さんと一緒に時空を超えた旅を体験してください。

※開館時間、休館日は変更となる場合があります。最新情報は奈良国立博物館ウェブサイトをご確認ください。