国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―/松坂屋美術館

入口看板©YAYOI KUSAMA

世界的に知名度の高い前衛芸術家のひとり、草間彌生。

その膨大な芸術活動の中から「版画」に焦点を当てた展覧会が名古屋の松坂屋美術館で開催されています。

草間彌生コレクションで知られる長野県・松本市美術館が所蔵する珠玉の版画作品が展覧される貴重な機会。

松本市は草間彌生の故郷。今回展示される作品はほぼ、草間彌生が松本市美術館に寄贈した作品で構成されています。

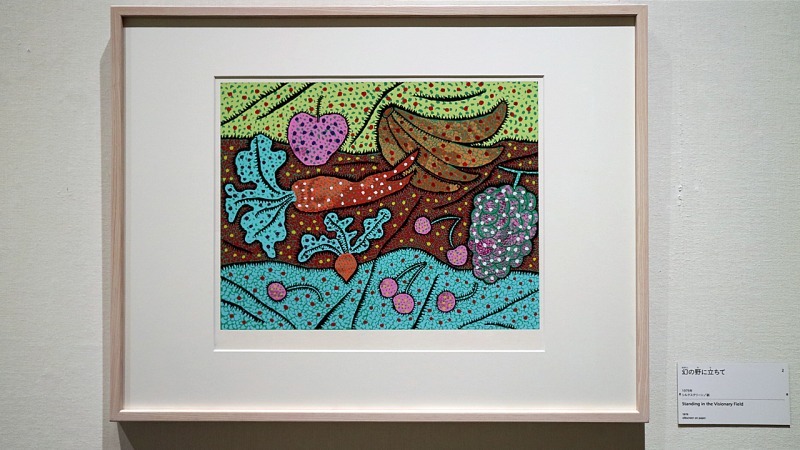

《幻の野に立ちて》1979年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

初期の版画作品は明るく可愛いモチーフが多く見られます。彼女が版画を手がけ始めたのは、活動拠点だったニューヨークから帰国した1973年以降のこと。

なぜ「版画」に向かったのか、草間彌生にとって版画はどのような意味を持っているのかを紐解いていく展覧会です。

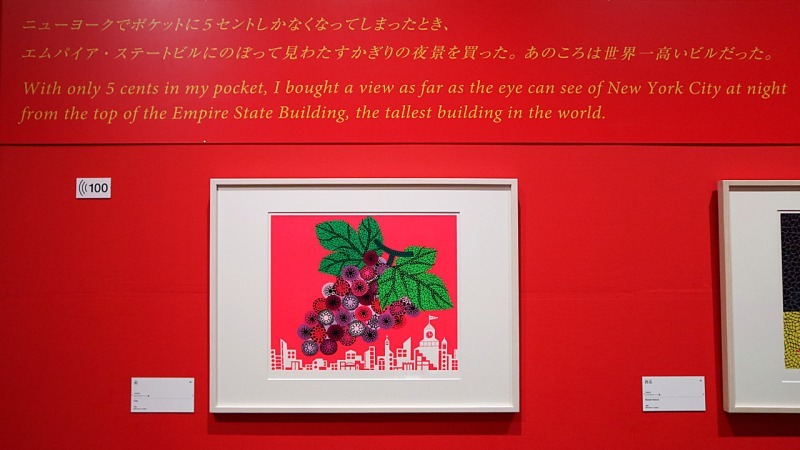

《街》1989年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

1929年、草間彌生は長野県松本市の裕福な種苗業(植物の苗や種を生産販売)を営む家に生まれます。幼いころから幻覚や幻聴に悩まされ、その恐怖から逃れるために絵を描くようになりました。

美術大学へ進み頭角を現しますが、旧態依然とした日本画壇を窮屈に感じ、身ひとつでニューヨークへ飛び立ちます。食べられない日々が続いても、草間は信念を曲げず描き続けました。

「ポケットに5セントしかなくなってしまったとき、エムパイア・ステートビルにのぼって見わたすかぎりの夜景を買った。」という言葉が胸を打ちます。

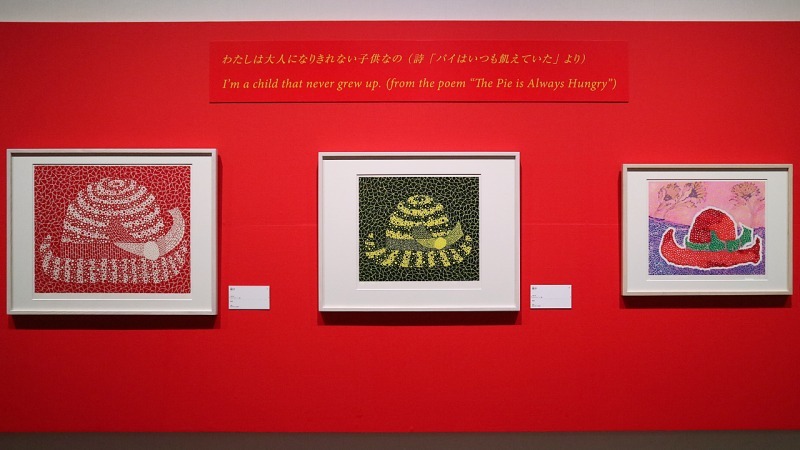

(左)《帽子》1982年 (中央)《帽子》1983年 (右)《野に忘れた帽子》1981年

全て松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

やがて「網目」「水玉」で知られるようになった草間ですが、過激なパフォーマンスアートは日本では多くの批判も受けてしまいます。

親しかった友人がこの世を去り、体調を崩して1973年に帰国。この頃父も他界し、死を意識するようになりました。

今回の作品群はちょうどその頃のもの。死のイメージのなか、彼女はあえて明るい作品を版画で表現したのです。

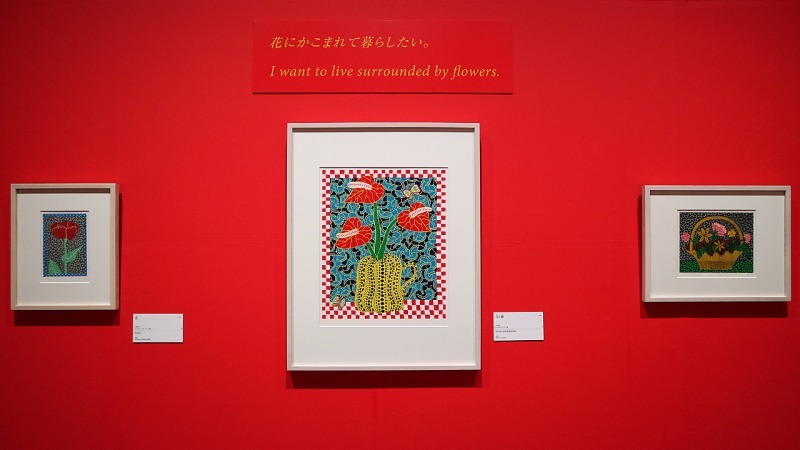

(左)《花》1982年 (中央)《花と蝶》1989年 (右)《花カゴ》1993年

全て松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

帽子、ハイヒール、花、レモンスカッシュ、灰皿・・・。身近なものたちが作品の題材。それまでの大型作品とは対照的に、身の回りの小さな愛おしいものたちを描くことで精神のバランスを保っていたのかもしれません。

テーマで色分けされた壁面に作品がずらり。会場のエネルギーが壮観です。

展示風景©YAYOI KUSAMA

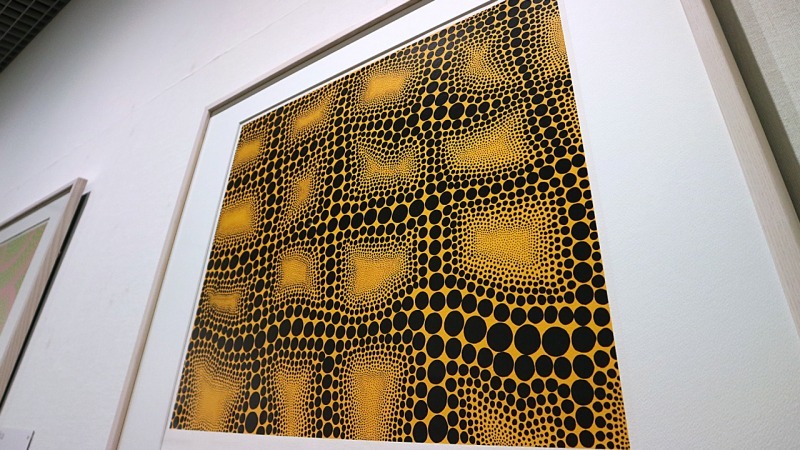

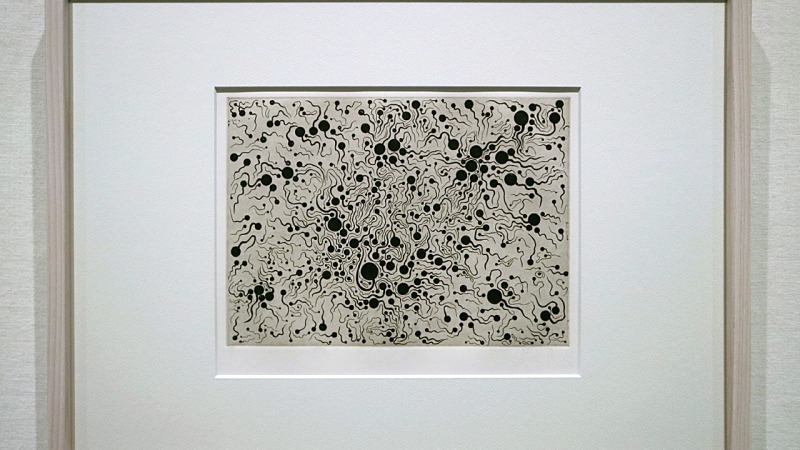

アーティスト草間彌生と言えば「網目」と「水玉」。不規則に連続し、脈打つ細胞のような有機的な生命力を連想させます。

少し見る角度をつければ、何かが作品からぬるりと拔け出してきそうな現実感に脱帽。そういや《町》だって姿を変えてく生きものですもんね。

《町》1999年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

版画は複製芸術。増殖して多くの人が作品を目にすることができます。草間の代名詞「水玉」「網目」も、増殖し無限に広がるボーダーレスなイメージ。複製され自分の手を離れ広がっていく版画と通じるものがあります。

もっと多くの人に見てもらいたい、認めてもらいたい。版画の制作は草間にとって必然の流れでした。

展示風景©YAYOI KUSAMA

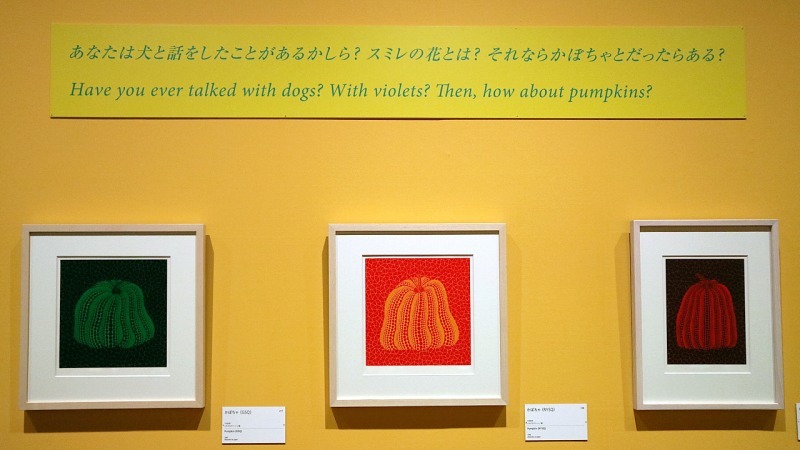

黄色の壁面をよじよじ這い上がっていくような、かぼちゃたちの群れ。

草間彌生といえば「かぼちゃ」!でもなぜ「かぼちゃ」なんでしたっけ?

(左)《かぼちゃ(GSQ)》1998年 (中央)《かぼちゃ(RYSQ)》1998年 (右)《かぼちゃ(RT)》1996年

全て松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

「犬と話したことがあるかしら?スミレの花は?・・・かぼちゃとだったらある?」苗や種を扱う家で育った草間にとって植物は身近な存在。

幼いころから植物が話しかけてきたり、花が人間の顔に見えたり、自分にしかない感覚を絵にすることは自然なことに違いありません。

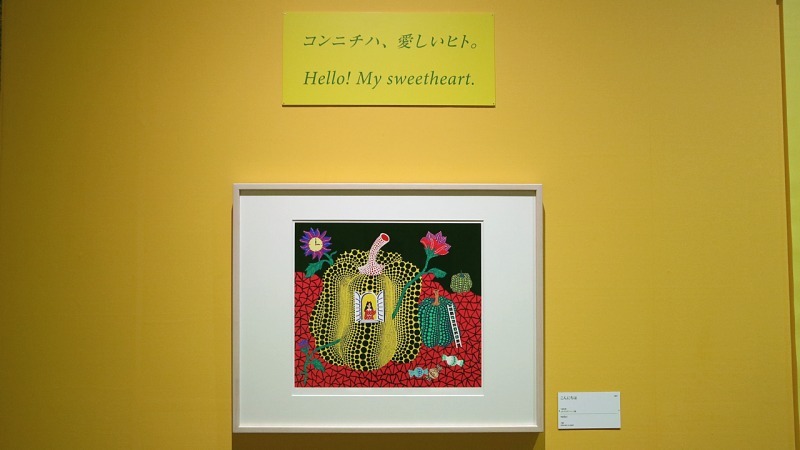

《こんにちは》1989年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

中でもかぼちゃは「愛しいヒト」。この絵のように、窓を開けて「コンニチハ」と話しかけてくれる優しい存在だったのかもしれません。

植物に囲まれて暮らした幼少期の記憶。それが水玉や網目のイメージと結びつきます。

版画作品で生まれた「かぼちゃ」は、立体作品などにさまざま発展していきます。

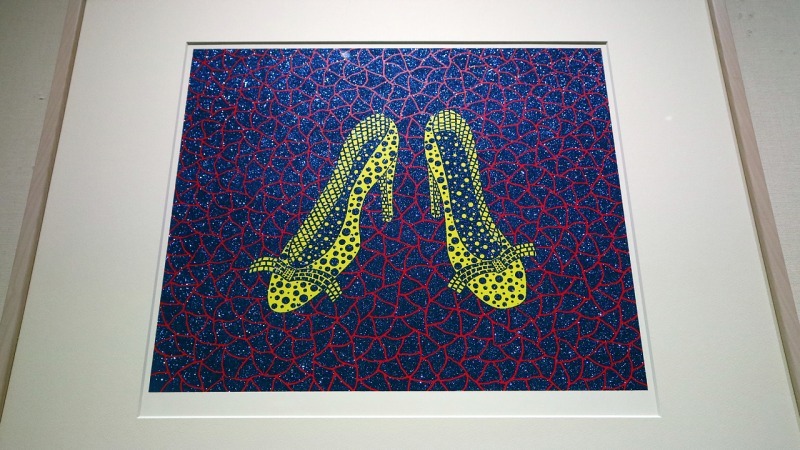

《ハイヒール(4)》1999年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

「複製でしょ?」と軽く見られがちな版画。いいえ草間彌生の版画は別格なんです。30数年にわたり、専門の版画職人が継続して草間のキャリアを支えてきました。

版画にラメを施すアイディアも、ラメを使った彼女の立体作品を見た職人からの提案だったそう。

《夜明けの河》1995年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

エッチング(銅版画)は草間自身の手で銅板を削っています。だから作家の感情が直接伝わってくるようで、単色でもいっそう生々しい。

展示風景©YAYOI KUSAMA

近年はこんなユニークな試みも。浮世絵版画で知られるアダチ版画研究所とのコラボレーションです。上

の巨大な富士が原画の複製パネル。木版画は紙や版木の大きさに制約されますが、縮小しても作品の迫力を損なわないように彫師が彫り上げました。空の水玉はなんと約1万4千個にも及んだそうです。

展示風景©YAYOI KUSAMA

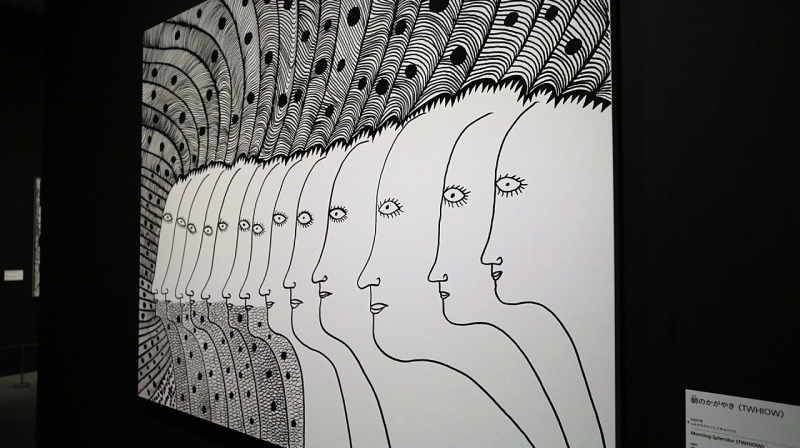

展覧会の最後を飾るのは、2004年から約4年をかけて制作された「愛はとこしえ」シリーズ。

原画は、100号キャンバスに黒のマーカーペンで描いた50枚。すぐに退色が始まってしまうマーカーペンの作品を後世に伝えるために草間が選んだのは版画でした。

《朝のかがやき(TWHIOW)》2007年 松本市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA

見る角度で印象が大きく変わります。ぜひ会場で、いろんな発想で観賞してみてください。

現在96歳の草間彌生。その創作意欲は衰えることを知りません。アクリル画「わが永遠の魂」、最新の連作「毎日愛について祈っている」と新作発表を続けています。

壮大なキャリアの中で版画制作がどんな役割を果たしてきたのかを感じ取れる展覧会です。

ショップ風景©YAYOI KUSAMA

会場外の特設ショップで、まだ展示作品の続き?!と思うような草間ワールド満点のグッズを発見。

草間ファンなら目がハートマーク間違いなしのキュートさ。アイテムもよく出来てるけど、商品の陳列もさすが百貨店なんだよなあと一味違うクオリティ。気分上がってつい買いすぎちゃうかも?

名古屋のど真ん中で作品鑑賞もショッピングも一日、満喫できますよ。