グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

蔦屋重三郎と版元列伝/太田記念美術館

鳥居清長《三囲参詣の往来》 天明7-8年(1787-88)頃 太田記念美術館(前期展示)

太田記念美術館にて、「蔦屋重三郎と版元列伝」が2025年11月3日(月・祝)*まで開催中です。

*前後期で全点展示替え(前期9/14より、後期10/17より、一部作品の入れ替えならびにページ替えがあります)

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が江戸の版元、蔦屋重三郎を主人公にとりあげたことを受け、2025年は各地の美術館や博物館で蔦重や江戸時代の出版をテーマにした展覧会が数多く開催されてきました。

本展では、浮世絵草創期から明治時代にいたる約230年にわたり、時代を彩った12の版元に注目!

それぞれの企画力や戦略により浮世絵がどのように発展していったのかを紹介します。

浮世絵専門館である太田記念美術館ならではの企画展の前期を、スフマート編集部が取材してきました。

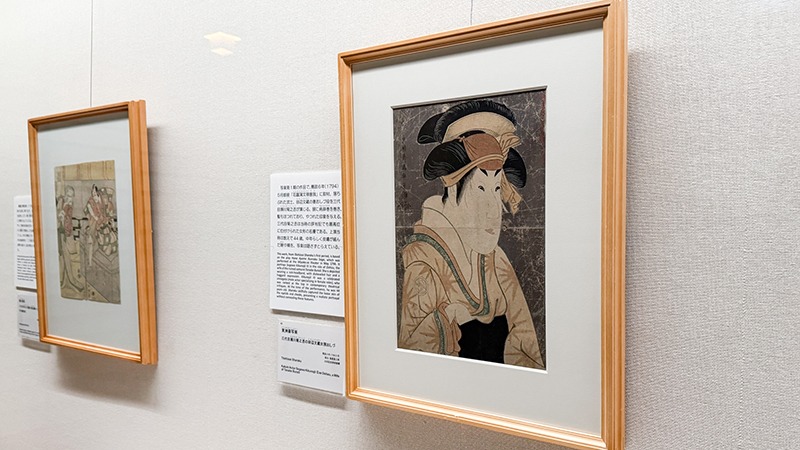

喜多川歌麿《婦女人相十品 文を読む女》寛政4-5年(1792-93)頃 太田記念美術館(前期展示)

版元は、江戸時代、浮世絵師や彫師、摺師を統括し、企画や制作、販売を指揮した人物のことを言います。

今年、NHK大河ドラマ「べらぼう」の主役となり、注目を集めている蔦屋重三郎(蔦重)は、ずば抜けた才覚を持っていました。

東洲斎写楽《三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵女房おしづ》寛政6年(1794)5月 太田記念美術館(前期展示)

浮世絵師を代表する喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースした蔦重は、浮世絵絵史においても大きな役割を果たしています。

版元の眼差しを通して浮世絵の歴史を振り返る展示は、まさに浮世絵専門美術館である太田記念美術館ならではの企画展!

名品の陰に隠された版元と絵師たちの人間ドラマにも触れられる、貴重な機会となっています。

本展では、蔦重だけではなく、浮世絵草創期から明治時代にいたる約230年の間に活躍した12の版元を前後期に分けて紹介します。

葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》文政13-天保2年(1830-31)頃(前期展示)

世界中にファンがいる葛飾北斎。

版元の西村屋与八は、北斎に目をかけ「冨嶽三十六景」シリーズも手がけました。

月岡芳年《東名所隅田川梅若之古事》明治16年(1883)7月(前期展示)

また、明治時代になると、新しい表現を求めた版元も登場。

例えば、秋山武右衛門は月岡芳年とタッグを組み、「月百姿」シリーズなど月岡芳年の名品を次々と生み出しました。

今でも語り継がれる名作を出版した版元たちの業績も紹介する本展。

江戸時代の出版文化を学べる展覧会となっていますよ。

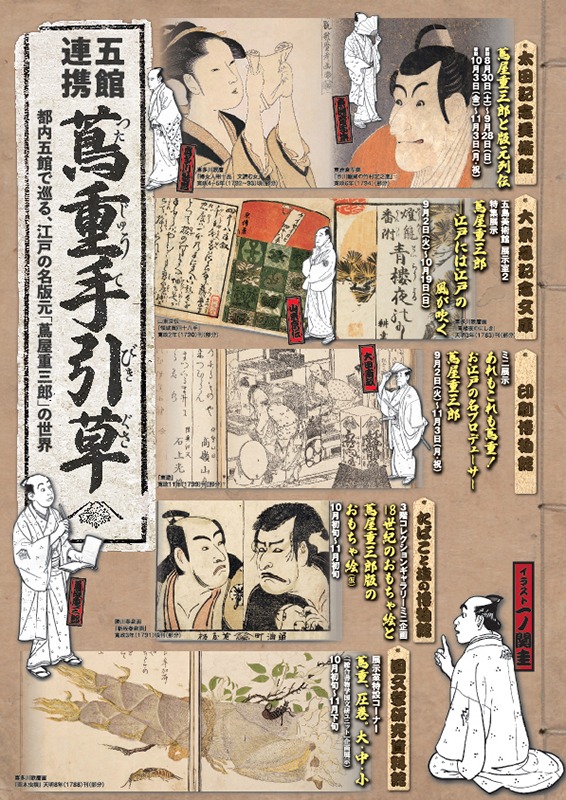

太田記念美術館、大東急記念文庫、印刷博物館、国文学研究資料館、たばこと塩の博物館による「五館連携 蔦重手引草」も開催中です。

文学史、浮世絵史、近世史、印刷史といった、ニッチな専門性を持った5館が連携!

それぞれの切り口で蔦屋重三郎をとりあげ、よりディープにその世界を知ってもらおうという企画です。

『茶箱広重』、『鼻紙写楽』などで知られる漫画家、一ノ関圭の描き下ろしイラストをデザインしたカードを配布します(各館、先着2,000枚)。

■大東急記念文庫

五島美術館 展示室2 特集展示

「蔦屋重三郎 ―江戸には江戸の風が吹く」

2025年9月2日(火)~10月19日(日)

■印刷博物館

ミニ展示「あれもこれも蔦重! お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎」

2025年9月2日(火)~11月3日(月祝)

■国文学研究資料館

展示室特設コーナー「蔦重、圧巻。大・中・小」(「総合書物学国文研ユニット」企画展示)

10月初旬~11月下旬

■たばこと塩の博物館

3階コレクションギャラリー ミニ企画

「18世紀のおもちゃ絵と蔦屋重三郎版のおもちゃ絵(仮)」

10月初旬~11月初旬

それぞれの展示について詳細は、館公式サイトをご確認ください。

浮世絵の名作を版元という視点で紹介する展覧会「蔦屋重三郎と版元列伝」。

後期展示では、世界で太田記念美術館だけが所蔵する写楽の「七代目片岡仁

この機会もお見逃しなく。

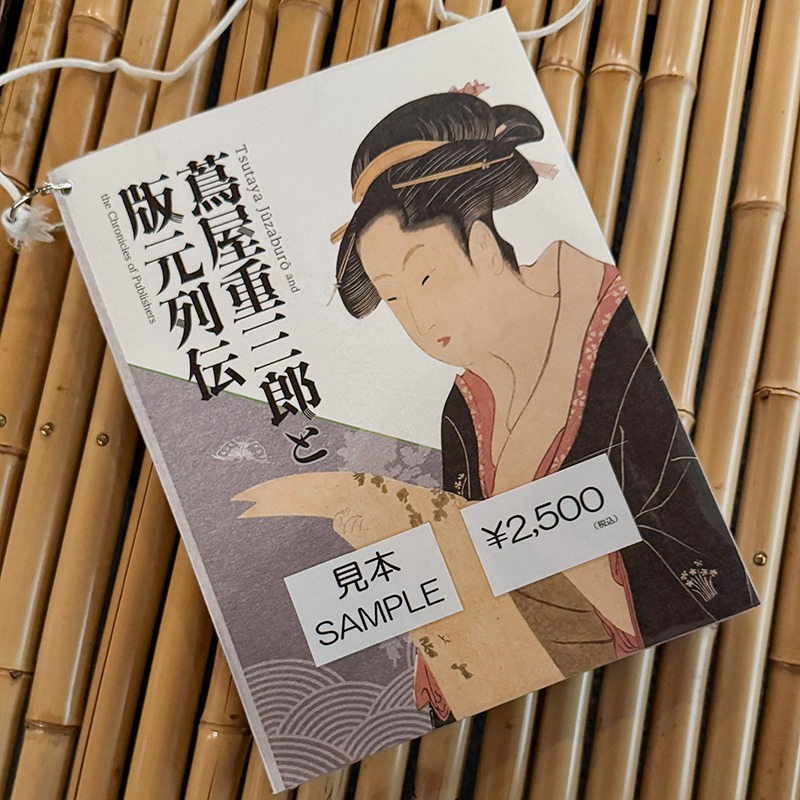

本展公式図録も受付にて販売中です

※前後期で全点展示替え

前期:8月30日~9月28日

後期:10月3日~11月3日