ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

~越えていく140年の炎とくらし~「炊飯がつなぐ日本の食文化」/ガスミュージアム

ガスミュージアム(東京・小平市)にて、ガス炊飯の歩みを紹介する展覧会が開催中です。

私たち日本人の生活に欠かせないと言っても過言ではない「お米」。

その炊飯の歴史には、必ず「炎」が寄り添っています。

「食文化ミュージアム」に認定された同館で開催される本展では、ガス炊飯の歩みを紹介し、ガスの炎と私たちの暮らしとの関わりを紐解きます。

2025年10月1日、東京ガスは設立140周年を迎えました。

日本で初めて灯ったガスの炎は、市内の街灯から始まり、やがて室内灯への利用へと広がりました。

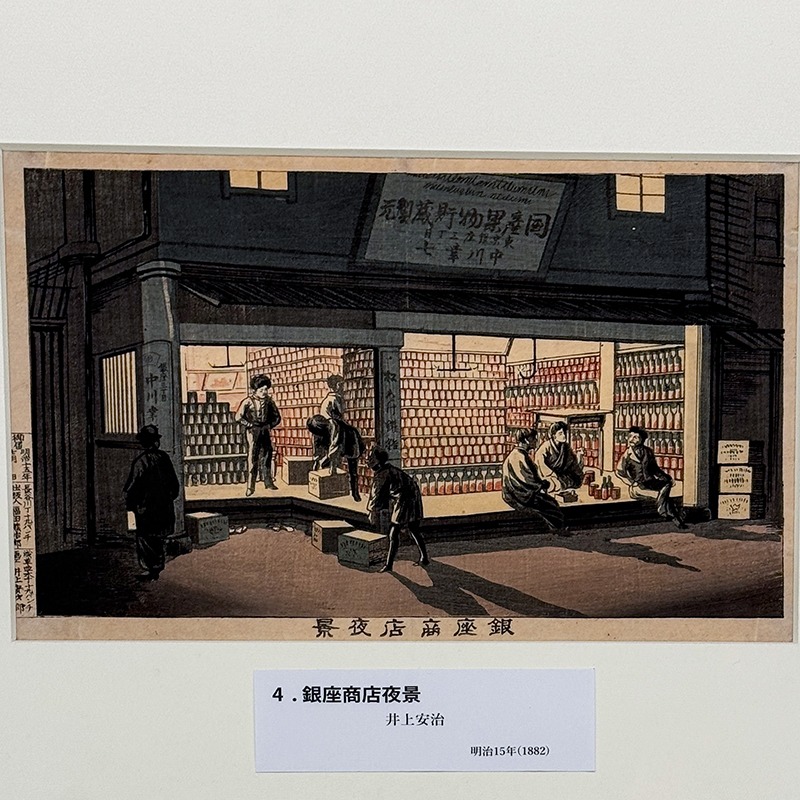

井上安治《銀座商店夜景》明治15年(1882) ガスミュージアム所蔵

当時の室内灯のようすを描いた井上安治の《銀座商店夜景》。

浮世絵としての陰影表現ももちろんですが、室内につり下がっている裸火ガス灯に注目です。

このガス灯は、炎の形が魚の尾に似ていることから「魚尾灯(ぎょびとう)」と呼ばれています。

本作では、魚尾灯の揺らめきも見事に表現されています。

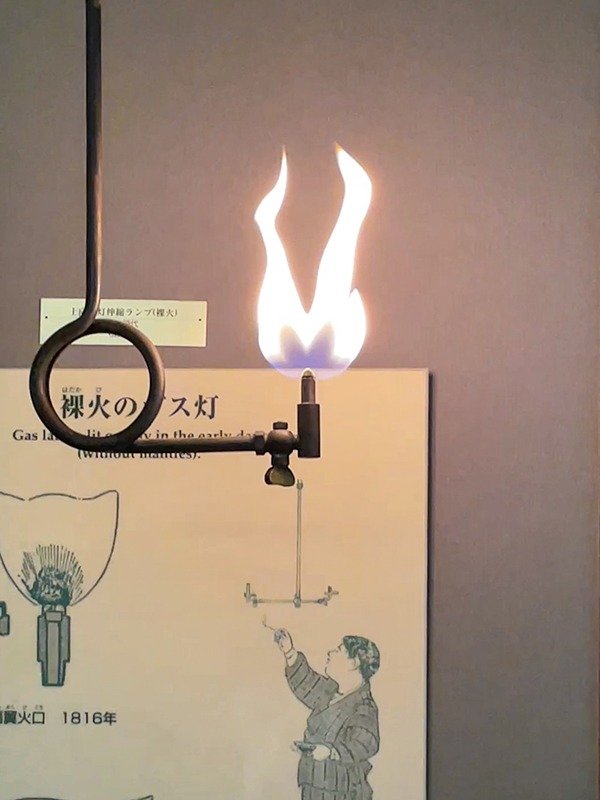

ガス灯館「ガス灯点灯実演」のようす

ちなみに、、18基のガス灯が点灯する「ガスライトガーデン」にて、実際に魚尾灯が灯っているようすを観ることもできます。

横浜のガス燈

明治20年(1887)、東京で電気事業が起こり電灯が普及し始めると、東京ガスは、あかりから調理の熱源としての利用を拡大していきました。

はじめは輸入した外国製の調理器具を販売・紹介していましたが、高価で当時の国内の生活様式になじみにくく、開拓に苦戦を強いられます。

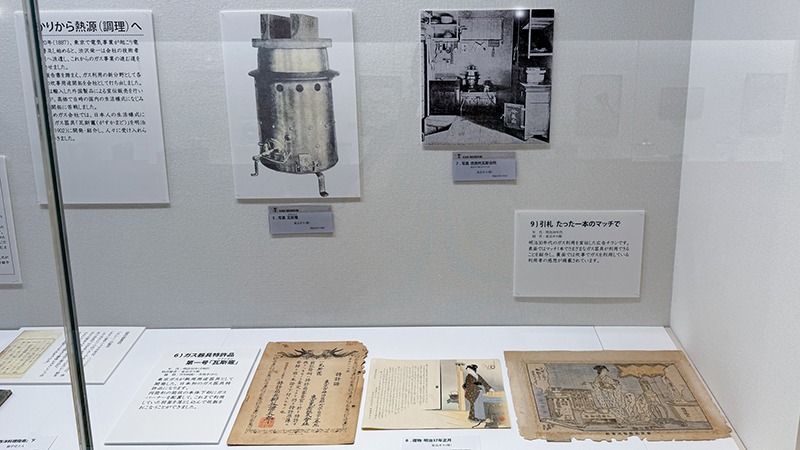

そのなかで東京ガスは、明治35年(1902)に日本初のガス器具特許品「瓦斯竈(がすかまど)」を開発します。

本展では、ガス器具特許品第一号「瓦斯竈」のパネルと共に、特許証の実物を展示しています。

照明の利用から始まり、今では熱源として使用されているガス。本展では、その活用の移り変わりを丁寧に紹介しています。

本展では、炊飯と日本人の生活との結びつきを紹介するため、2つの企業が展示に協力しています。

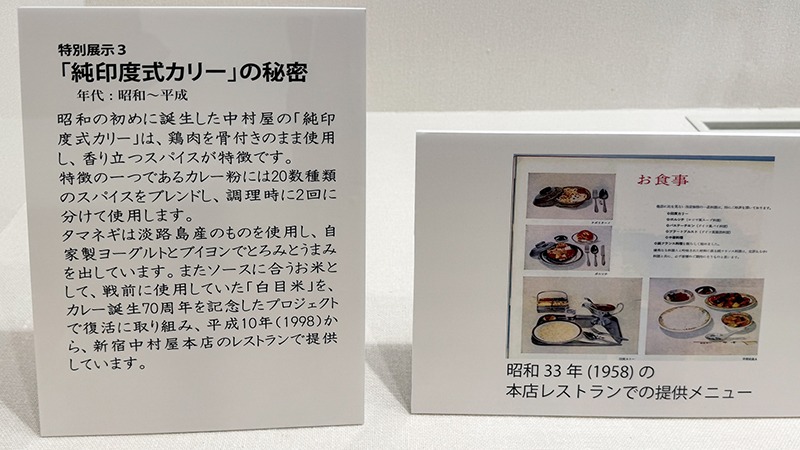

国民食と言っても過言ではない「カレーライス」について、株式会社中村屋の資料を通して紹介しています。

カレーライスの歴史を改めて紐解いてみると・・・知らないことがたくさん!会場内のパネル展示にも注目です。

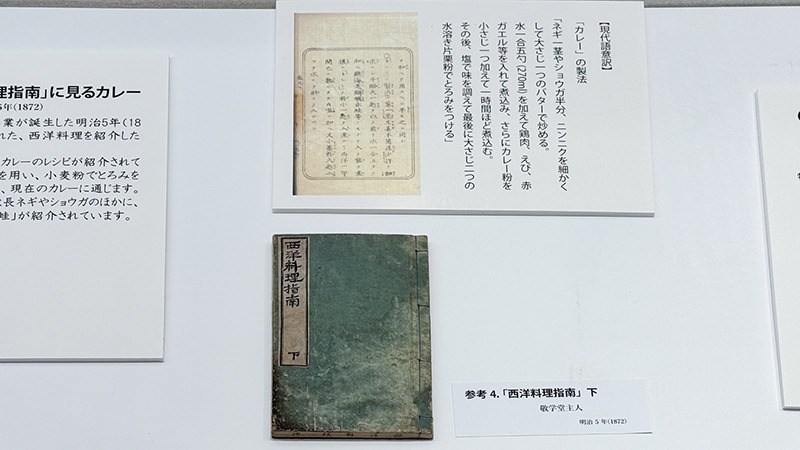

「西洋料理指南」下 敬学堂主人 明治5年(1872) 個人蔵

こちらの「西洋料理指南」は、日本でガス事業が誕生した明治5年(1872)に出版された、西洋料理を紹介した書籍です。

ここに、日本で最古のカレーのレシピが紹介されています。なんと具材に「赤蛙」が使用されていたのだとか!

当時のカレーは、今とはずいぶん違う料理だったことが伺えます。

株式会社プレナス米食文化研究所からは、日本の米文化についてをパネルで紹介しています。

中でも興味深いのが、弁当箱の展示。手前の曲線が特徴的な弁当箱に注目です。

「腰弁当」という名前のこちらの弁当箱。

武士が馬に乗って遠征するとき、あるいは、狩りのときに腰に縛り付けて持ち運ぶため、腰の曲線にぴったりと沿う形になっています。

どんなに馬が駆けても落ちることがないことから「野駆け弁当」とも呼ばれていました。

また、ユニークな展示も。

こちらは主に花見の時に携行されていた「提げ重」と呼ばれる弁当箱です。

展示ケースに、見覚えのある黄色い札が。なんと、TV番組「開運!なんでも鑑定団」*で鑑定された弁当箱なのだそう!

*令和5年(2023)5月16日(火)放送

現代でも非常に高級な木材を使用した「提げ重」。弁当としての機能性とともに、工芸品としての美しい造りにも注目です。

親子で楽しめるクイズラリーも実施中です。受付にて冊子を配布しています。

クイズラリーの答えは、展示をじっくり鑑賞すると分かりますよ!

くらし館にクイズラリーのスタンプも設置していますので、お見逃しなく。

くらし館

また、見学後に受付でアンケートに答えると、ガチャガチャを回すことができます。

編集部も取材後、ガチャガチャに挑戦!カワイイ花ガスのシールのオリジナルシールを引きました♪

クイズラリーやガチャガチャも挑戦してみてくださいね。

今の暮らしを支えるガスの炎について、ガスミュージアムで学んでみてはいかがでしょうか。