国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦/豊田市美術館

美術館外観

1950~60年代に前衛芸術で脚光を浴びた女性作家。

時代の流れの中で埋もれてしまいつつある作品群を、中嶋泉氏の著書『アンチ・アクション─日本戦後絵画と女性画家』の視点からフォーカスした展覧会が、愛知県の豊田市美術館で開催されています。

展示風景

フランス経由で紹介された抽象画運動「アンフォルメル」は、1956年に日本で一大ブームを巻き起こします。アンフォルメルとは「非定形」の意。その流行のなか、独自に抽象表現を試みた女性作家らが評価されることになります。

しかし美術批評家たちの関心が、制作時の行為性に着目するアメリカ経由の「アクション・ペインティング」に移ると、彼女たちの活動や作品は顧みられなくなってしまいます。

最初の展示室では、そんな時代に活躍した14名の女性画家の作品が1点ずつ紹介されます。

誰がどんな作品を描いたかを一望する「はじまりの部屋」。年表や相関図と配布のZINE(小冊子)を頼りに大会場へと進みます。

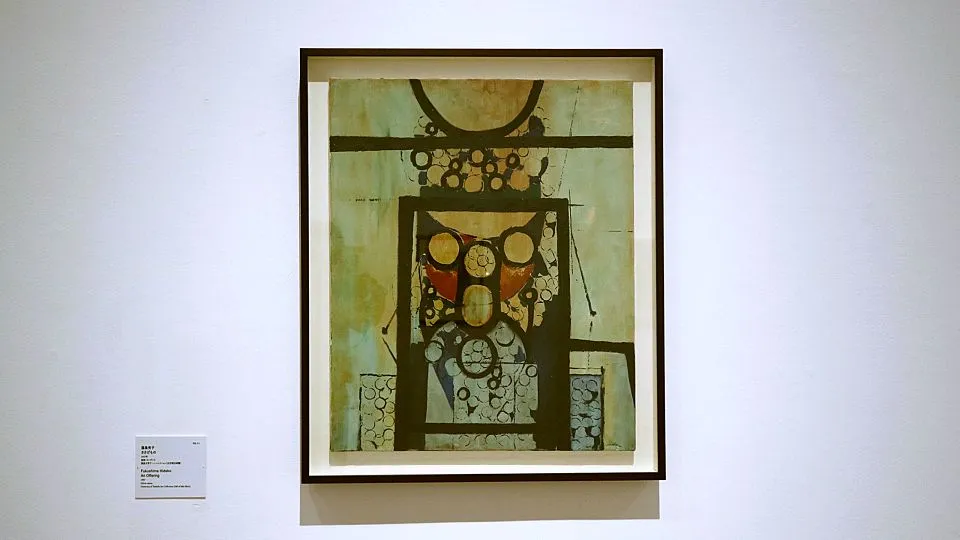

福島秀子《ささげもの》1957年 筑波大学アート・コレクション(石井昭氏寄贈)

この展覧会には「章立て」も「順路」も設けてありません。

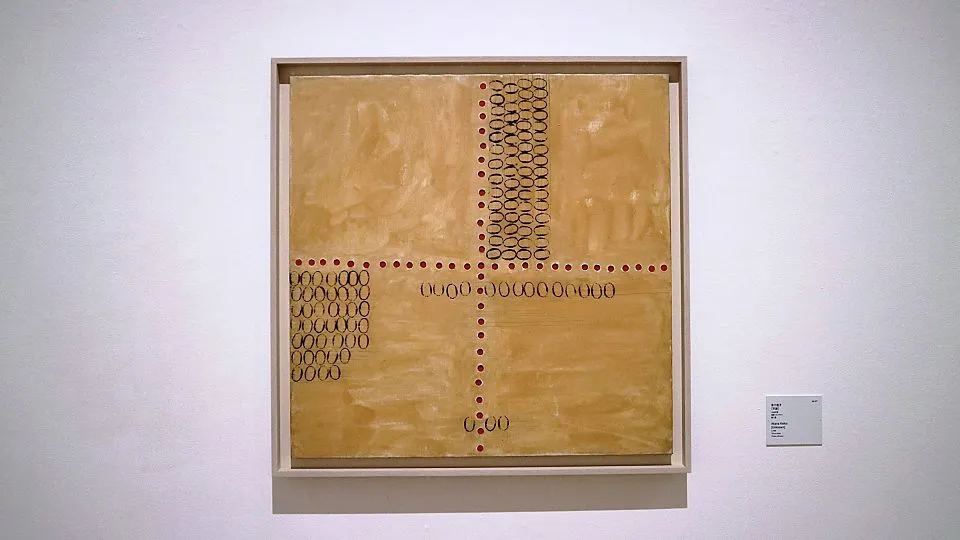

それでは、アンフォルメルの提唱者ミシェル・タピエの目に留まってヨーロッパでの展覧会にも参加した福島秀子の作品を見てみましょう。

瓶や缶の口などの断面に絵具をつけて、画面に押していく「スタンピング」という技法。手で直接描かず事物を介在させる方法は、別の「アクション」のあり方の典型といえます。

「アンチ・アクション」という言葉は、「反アクション・ペインティング」を意味するものではありません。その時代の女性画家らが模索した各々の表現方法「別のアクション」を指しているのです。

草間彌生《チェア》1965年 豊田市美術館蔵 ©YAYOI KUSAMA 画像転載不可

反復的に続く網目を大画面に描き、世界的評価を得た草間彌生。自分を網目の中に埋没させていく持続的な作業も、アクション・ペインティングとは対照的な「アンチ・アクション」です。

草間は布などの素材を使ったソフトスカルプチュア作品でも注目されました。

白髪富士子《白い板》1955/1985年 兵庫県立美術館蔵

長い板を切り裂く亀裂。クールな作品に見えますが、大きな板をのこぎりで切って、金具で止めて、白く塗って・・・。制作している姿を想像すると、そこには別の強固な行為性が感じられます。

白髪富士子は、夫の白髪一雄とともに前衛美術集団「具体美術協会」に参加。ガラスや和紙などさまざまな素材を用い、精力的に制作しました。

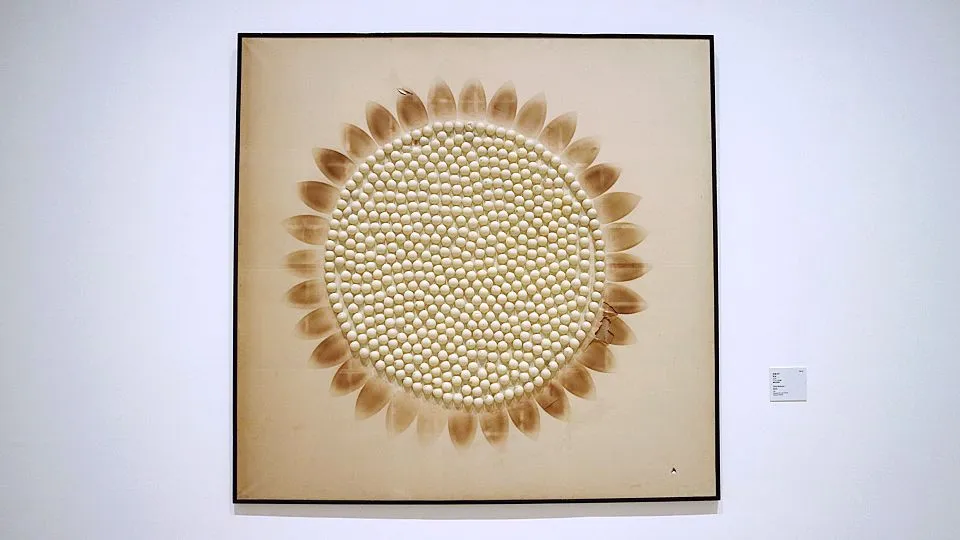

田部光子《作品》1962年 福岡市美術館蔵

まだ「フェミニズム」という言葉が日本に浸透していなかった時代。福岡を活動拠点に女性の性や社会問題を取り上げた作品を発表、牽引してきた田部光子の作品。

ふすま一面に広がるひまわり?花の中心、種にあたる部分にはピンポン玉を貼り、花びらはアイロンで焼いた跡。よく見ると花びら一枚一枚にキスマーク!

ウイットに富んだ作品です。

芥川(間所)紗織作品展示風景 (左)《スフィンクス》1964年 東京国立近代美術館蔵

豊田市のお隣、豊橋市出身の前衛画家・芥川紗織の作品群。

具象的だったフォルムがどんどん変化し、アメリカ留学を経て、限られた色を使った平面的な表現の抽象画に。作風の変遷をたどることができます。

宮脇愛子《作品》1967年

真鍮を使った宮脇愛子の彫刻作品は、光の当たり具合で表情が微妙に変化していきます。

蜂の巣のような穴を通して向こう側を見れば、違う世界が広がっているよう。

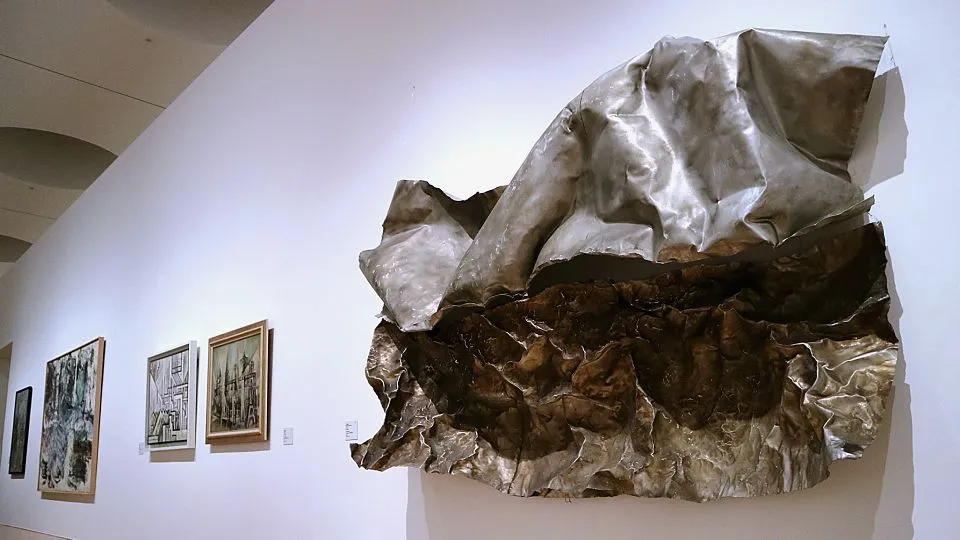

多田美波《周波数37303055MC》1963年 多田美波研究所蔵

多田美波も空間デザインで知られるひとり。ひときわ目を引くのはアルミをハンマーで叩きあげた大きな造形物です。

なぜ道具を使った?それは「自分の手の跡を作品に残さない」ため。作家の「痕跡」を残さず作品を客観視するようにしたから。

先にご紹介した福島秀子と同じアプローチですが、表現は全く異なりますね。

(左)山崎つる子《作品》1957/2001年 芦屋市立美術博物館蔵

(右)山崎つる子《作品》1964年 芦屋市立美術博物館蔵

ちょっとクールな多田美波と対照的なのが山崎つる子。

左側の立体作品、形状は多田作品と似ているけど印象はずいぶん違います。ゴツゴツ感というよりカラフルな光が当たって可愛いらしい。作家によるアプローチの違いが際立ちます。

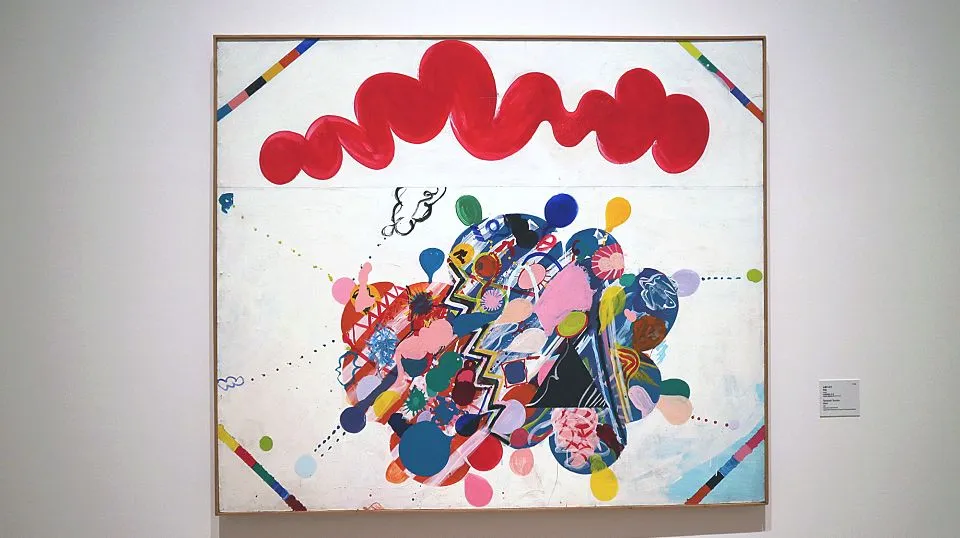

山崎つる子《作品》1963 年 兵庫県立美術館蔵(山村コレクション)

1960年代は高度経済成長で生活が大きく変わった時代。山崎は、勢いと猥雑さを併せ持つ社会を鮮やかな塗料でポップにキュートに描きました。

展示風景 (右)田中敦子《地獄門》1965ー1969年 国立国際美術館蔵

壁で閉ざされていない展示室は開放的で、複数の作家の作品を同時に観賞できます。

田中敦子も合成塗料に興味を示したひとり。高度経済成長期に飛躍的に開発された艶やかな合成樹脂塗料で、電気回路をモチーフにした見えないネットワークを描きだしました。

赤穴桂子〔不詳〕1964年頃 個人蔵

本展の準備段階で発見された、貴重な未発表作品です。

50年代から60年代の初めに「穴」のイメージを頻繁に発表した赤穴桂子。

これはパンチで穴を開けた実験的な作品です。未発表作品も作家にとっては重要な一歩。時代とどう向き合っていくか試行錯誤していたことが分かります。

すべての作品を観終えたら、もう一度最初の「はじまりの部屋」に戻りましょう。そこは展覧会を振り返る「おわりの部屋」でもあります。

「女性作家を特集した展覧会」と聞いてフェミニズム満載の会場を想像しましたが、さにあらず。性別を超え、一人ひとりの作家が時代にどう向き合い、表現を模索したのかを感じることができる骨太の展覧会です。

美術館外観

開館30周年を迎えた豊田市美術館。市の中心部からほど近い広大な敷地に建つ美術館は、建物自体が芸術作品。

計算された正面玄関へのアプローチ、水盤に湧き上がる円の波紋。展覧会の観賞後は、美術館そのものの芸術性も堪能してくださいね。

「VISION 星と星図」と題されたコレクション展も注目。現在第Ⅱ期が開催中(12月21日(日)まで)です。