国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

和モダン-銘仙着物の華やぎ-/共立女子大学博物館

共立女子大学博物館にて、「和モダン-銘仙着物の華やぎ-」が好評開催中です。

大正ロマンの華やかな着物をイメージさせる「銘仙」のモダンデザインが、たっぷりと楽しめる展覧会です。

本展は11月30日まで。本記事では後期展示の作品をご紹介します。

「銘仙」をご存じの方は、大正・昭和ごろのもので、華やかな柄を想像する方が多いのではないでしょうか?

実は銘仙の始まりは江戸時代。最初は絹を作るときにできたくず糸を集めて生産されていました。

大正時代に第一次世界大戦が起こり、生糸の輸出が増えると、銘仙が大量生産しやすくなります。

初期の銘仙を見てみると、矢羽や縞模様といったごくシンプルなデザインばかり。

化学染料が庶民の手に届くようになると、徐々に私たちの知る明るい雰囲気になっていきました。

アンティーク着物として今でも人気の高い銘仙の魅力は、やはりデザインの自由さにあるのではないでしょうか。

質素な江戸時代が終わり、文明開化の明治時代を経て時は大正。

西洋の文化の流入に、震災や戦争と、人びとは時代の変化に大忙しでした。

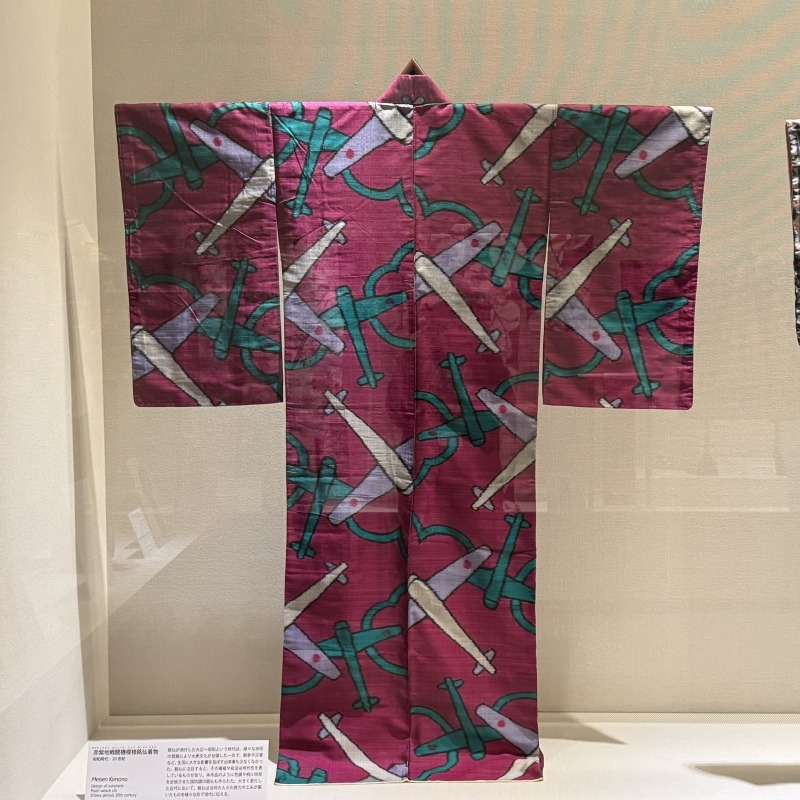

そんな激動の時代を反映するかのような柄も数多く見受けられます。たとえばこちらの戦闘機柄の模様!街中で着ていたら、驚かれていたのではないでしょうか。

大胆なひまわりの柄も。

ひまわりやバラといった洋花は大正よりずっと前の時代からありましたが、着物の柄に取り入れられたのはこの頃から。

印刷技術の進化や、西洋でのアール・ヌーヴォーの流行も影響しているそうです。

花びらが緑、葉や茎が黄色になっているのも遊び心感じる一品ですよね。

大正から昭和にかけて流行した銘仙ですが、明治以降は洋服が主流だったのでは?と思う方もいると思います。

モダンガールを意味する「モガ」という言葉もありますが、実際にこの頃洋服を着ていたのはなんと1%程度だったのだそう。

特に庶民は、着物が主流だったようです。

西洋風の柄が積極的に取り入れられた銘仙は、西洋の文化と日本の文化の橋渡し的役割を果たしていたのかもしれませんね。

帯留コレクションにも注目です。

実は銘仙にはあまり帯留はしなかったそうです。庶民の普段着として親しまれていたことと、この頃の帯留は宝飾品のような役割もあったため、相性が良くなかったのかもしれません。

今回の着装展示では、特別に銘仙に合う帯留をセレクト!

帯の花柄に止まる蝶・・・おしゃれすぎる!

本展では、ペンテ帯も展示されています。

「ペンテ」とはペインテックスの略称で、絵具を使って服飾品や陶磁器などに模様を描く技法のことです。

この技術が日本にやってくると、女性たちの間で新しい手芸として流行しました。

ペインテックスは趣味のみならず、着用しなくなった衣服などを再利用するための手芸としても親しまれました。

例えば帯を汚してしまっても、ペインテックスを施してまた着られるようにしたんですね。

絵具ならではの経年劣化も見られますが、それも含めて是非お楽しみください♪

銘仙のデザイン、歴史、ちょっとした豆知識も知ることができる本展。小ぶりな展示ながら超充実の内容です。11月までなので、着物好きは是非行かれてみてください。