テーマは『世界の終わり』。ホラー体験が楽しめる展覧会が7月開催!【六本木ミュージアム】

2025年6月19日

ライトアップ木島櫻谷/泉屋博古館東京

泉屋博古館東京にて、2024年5月12日まで、「ライトアップ木島櫻谷 ― 四季連作大屏風と沁みる生写し」が開催されています。

大正中期、大阪茶臼山に建築された住友家本邸に飾られたのが、木島櫻谷の《四季連作屏風》。本展示ではその屏風が全点公開されるほか、合計26点の作品から櫻谷の画風がクローズアップされます。

花鳥風月など、四季折々の風物を見たまま写真のように描く技法は、江戸時代において珍しいものとされていました。

筆数が多い絵師、少ない絵師といるなかで、櫻谷の筆運びにはどのような特徴があったのでしょうか。

今回は櫻谷の繊細な運筆によって描かれた四季連作屏風と、どこか人間らしさを感じる動物画を紹介します!

木島櫻谷(このしま おうこく、1877〜1938)は明治後期から昭和前期にかけて京都にて活躍した画家。あまたいる画家のなかでも、特に秀でた技能を持つ者として知られています。

櫻谷の作品は、絵画の流派である円山四条派の写生表現を基礎としています。

それに加えて、金箔を使った背景・大胆な構図を得意とする琳派、墨の濃淡でのメリハリづけ・たっぷりな余白で爽快感を演出する狩野派、日本や中国の海外にとどまらず西洋絵画の表現まで研究し、取り入れていたのだとか。

その研究熱心さから、作品にかける情熱がうかがえます。

《四季連作屏風》では、まるで油絵のように顔料が立体的に塗り重ねられ、重厚で厳かな雰囲気を醸し出します。

櫻谷以前に、このような描き方をした絵師はあまりおらず、その作風は風変わりなものでした。

木島櫻谷《柳桜図》大正6年(1917) 泉屋博古館東京

白の絵具は胡粉(ごふん)と呼ばれる、貝殻の内側を焼いて細かくつぶしたもの。日本画に多く用いられる胡粉は、ゴミが入りやすく、使用するにもシミができてしまって難しい。

しかし、櫻谷の塗り重ねる白には一点のシミも見当たりません。顔料の扱いがうまく、作品にかけるこだわりがみられます。

本展最大の特徴は、なんといっても木島櫻谷が描いた四季連作の金地大屏風。

屏風が全面並ぶ空間に足を踏み入れると、その神聖さに、はっと息をのみます。

本紙だけでも縦180cm・幅720cmをこえるサイズは、かなりの大ぶり。

このダイナミックさはそのはず、これらの屏風は住友家の本邸・書院大座敷に飾られたものなのです。

客間としてさまざまな人を招く書院大座敷では、四季それぞれの代表的な草木が描かれた屏風で人びとの目を楽しませました。

屏風は制作中から「光琳風」との評判も立っていたそう。光琳といえば《風神雷神図》や《紅白梅図》が有名な江戸中期を代表する絵師であり、櫻谷がいかに世間から評価されていたのかがわかります。

本展は、3章立てで構成されています。

第1章「四季連作屏風のパノラマ空間へ、ようこそ。」では、先ほど紹介した《四季連作屏風》が圧巻の存在感を放っています。

大きな屏風に描かれているのは柳桜、燕子花(かきつばた)、菊、梅の花。

一輪一輪が丁寧に描き分けられ、風雪にゆらぐ花々。

伸びやかな運筆で描かれたその草木をみていると、心に積もった悩み、葛藤を少しずつ遠ざけてくれるような、そんな感覚を覚えます。

第2章「『写生派』先人絵師たちと櫻谷」では写生派の画家たちの作品と櫻谷との作品が比較されています。

自然や事物を生き生きとありのままに描く生写し(写生)表現を編み出したのは、江戸中期〜後期の絵師である、円山応挙(1733〜1795)でした。

櫻谷も基礎としたこの生写し表現は、当時非常に斬新で、人びとの目を奪うものだったそう。

生写し表現はそのあと「円山派」の絵師たちによって継承されました。筆数を増やして生き物を細かく詳細に表す、いわば“加筆派”の流れとなります。

一方で、応挙の画風に学んだ呉春を祖とする「四条派」では、筆数を減らす“減筆派”の傾向がありました。

森一鳳《猫蝙蝠図》江戸時代(19世紀) 泉屋博古館東京

なるほど・・・と見比べると、目に留まったのが、すやすやと眠る子犬。

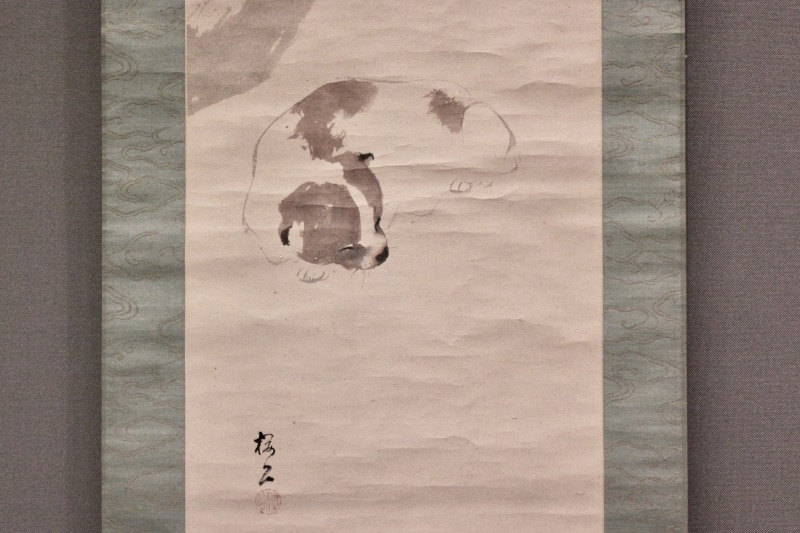

木島櫻谷《狗児図》大正時代(20世紀) 個人蔵

なんとも大胆な筆さばきで、少ない筆数。しかし、しっかりと足の隆起したようすなどがうかがえ、コロンと丸まったフォルムが愛らしく感じます。

櫻谷が加筆派か減筆派なのか説明もいらないほど、明らかな筆数の少なさが見られる作品です。

櫻谷は何より、動物画に秀でていました。

第3章「櫻谷の動物たち、どこかヒューマンな。」では、櫻谷が描く、どこか人間味を帯びた作品が並び、時を経て櫻谷の画風が少しずつ変化するようすがわかります。

第3章では9点の作品が展示され、なんといっても《獅子虎図屏風》が異彩な存在感を放っています。

リアルに吠え、勇敢に遠くをながめて今にも駆け出しそうです。

木島櫻谷《獅子虎図屏風》明治37年(1904) 個人蔵

木島櫻谷《獅子虎図屏風》明治37年(1904) 個人蔵

江戸時代には鋭く駆け抜ける、猪突猛進型の猪が描かれたそう。その一方で、櫻谷の描く猪はどこか物憂げで考えふけっているよう。

木島櫻谷《雪中老猪図》大正時代(20世紀) 個人蔵

明治30年代に描かれた鹿は毛描きが細やかですが、徐々にタッチが変わり、大正7年にはほぼ毛描きがなくなっています。

木島櫻谷《双鹿図》明治30年代(19-20世紀) 個人蔵

木島櫻谷《雪中孤鹿》明治30年代末頃(20世紀) 個人蔵

明治30年代以降の日本画に求められたリアリティさ、鮮やかな色彩への欲求へ応えるかのように西洋画風の表現を取り入れた探究心の強さが表れているようです。

木島櫻谷《秋野孤鹿》大正7年(1918)頃 泉屋博古館東京

後期の鹿からは瞳の澄み具合が増しているようにも見え、気高さや強い意志のようなものが感じられるでしょう。動物の内なる感情が、作品越しにじわじわと伝わるようです。

展示の最後には、写生帖も。

旧邸宅である櫻谷文庫には、720冊を超える写生帖があるというのですから、おどろきです。

木島櫻谷《写生帖》より 明治時代(19-20世紀) 櫻谷文庫

幸せに包まれたようすで眠ったり、リラックスして伸びたりしている子犬の姿が、まるで浮き上がっているように見えるのではないでしょうか。

計26点の作品から、”木島櫻谷の絵画表現”に光を当てる本展。

四季連作屏風ではダイナミックさと繊細さが感じられ、まるで雑念が払われるような、透き通ったような気分になりました。

動物画では全身から細部まで繊細に描き分けられたようすから、櫻谷の動物への愛情や敬意が伝わります。

情報過多なこの時代に、いつの間にかほっとひと息つく時間も奪われてしまっていることがあるのではないでしょうか。

櫻谷の草木一本一本丁寧に描かれた作品、人間味を帯びた動物たちの穏やかな姿を見ていると、穏やかな時間が戻ってくるような感覚を覚えます。

ぜひ泉屋博古館東京にて櫻谷の世界観やこだわり、魂を感じとってみては。