国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

特別展「超 国宝―祈りのかがやき―」/奈良国立博物館

ただの国宝展じゃない!『超』国宝展が、開館130年を迎えた奈良国立博物館で開催されています。

ちょっと意外ですが、奈良博では初めてとなる大規模な国宝展なんです。

奈良博と言えば、仏教美術。この国宝展は、仏教・神道美術に振り切った展覧会となっています。

館長曰く「この展覧会を見ずして仏教・神道美術を語ることなかれ」。

奈良博の研究員が選びに選んだ、時代を超えて受け継がれてきた国の宝を堪能しましょう。

国宝《観音菩薩立像(百済観音)》飛鳥時代(7世紀) 奈良・法隆寺

まずは、この優美な観音さまをご覧あれ。教科書でもおなじみの法隆寺の百済観音です。

そっと差し出される手。腕から垂れた細長い天衣は、ゆるやかな曲線を描きながら足元へと流れます。

天からの灯に照らされて背景の黒に浮かび上がる姿は、「有り難い」という言葉の本来の意味を思い出させてくれるようです。

国宝《観音菩薩立像(百済観音)》飛鳥時代(7世紀) 奈良・法隆寺

ガラスケースに入っていないので、表情をじっくりと拝むことができます。

口元を観ると、微笑んでいらっしゃる!こんなに優しく柔らかな表情だったんですね。

教科書や図録の写真だけでは気づかない発見。ちょっと斜めから観るのがおすすめです。

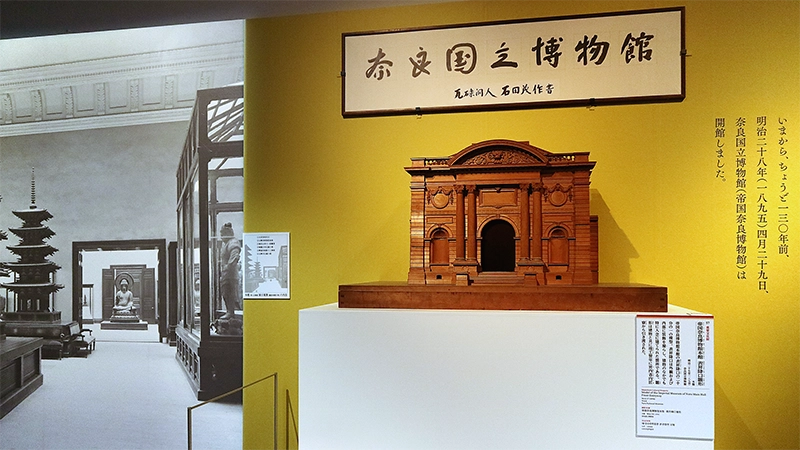

重要文化財《帝国奈良博物館本館 表昇降口雛形》明治27年 奈良国立博物館

開館130周年を迎えた奈良国立博物館。誕生のきっかけとなったのは、明治8年に開催された「奈良博覧会」でした。

18回にわたって東大寺で開催された奈良の文化財などを紹介する博覧会は大きな反響を得ました。

そして、東京に次ぐ2番目の国立博物館として明治28年に帝国奈良博物館が誕生したのです。

国宝《天燈鬼立像》鎌倉時代(1215年) 奈良・興福寺(展示期間4/19~5/18)

奈良博覧会に出陳された作品が並ぶゾーンです。天燈鬼立像の背後に見える「博覧会」の立札は、奈良博覧会で実際に立てられていたものだそう。

それにしても、あたり一面が国宝や重要文化財のオンパレード。どこから観ようか目うつりしてしまいます。

国宝《天寿国繡帳》原本部分 飛鳥時代(622年頃) 模本部分 鎌倉時代(1275年頃) 奈良・中宮寺 展示期間:4月19日~5月15日

この刺繡の帳は聖徳太子の冥福を祈ってつくられたものです。

太子の妃は、「天寿国」に往生された太子の姿を、この世から見ることはできない。ならば見ることができるよう絵にしてほしいと願い出て、推古天皇の命で622年頃につくられました。

ひと針ひと針丁寧に、祈りをこめて縫い進められた美しい刺繡です。

(左)重要文化財《伝多聞天立像》奈良時代(8世紀) 奈良・大安寺 (右)国宝《伝獅子吼菩薩立像》奈良時代(8世紀) 奈良・唐招提寺

ダンス映画の決めポーズを思わせる、ダイナミックな大安寺の多聞天像。隣には、静かにたたずむ唐招提寺の菩薩さま。この展覧会ならではの、取り合わせの妙です。

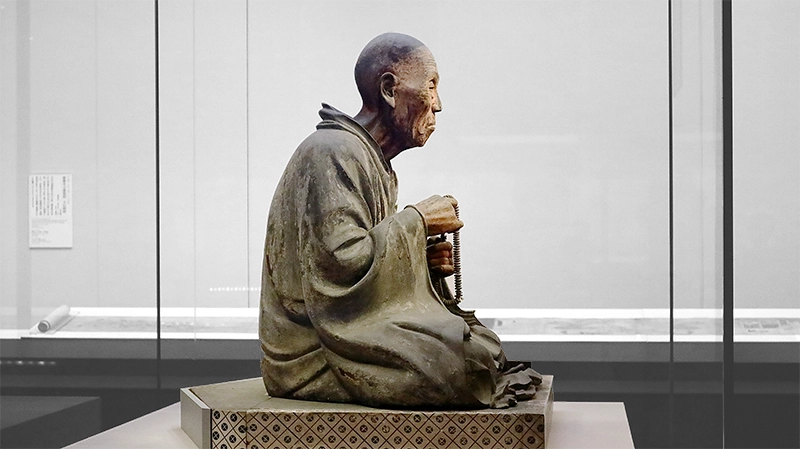

国宝《重源上人坐像》鎌倉時代(13世紀) 奈良・東大寺

顔の表情、首筋から背中にかけての曲線。数珠を持つ手。今にも動き出しそうです。

このお方は平家による南都焼討により焼け落ちた東大寺を、今でいうクラウドファンディングのような「勧進」によって再興したすごい人。

物言わぬ像の周りだけ、まるで時が止まったかのよう。「魂が宿る」とはこういうことなのでしょう。

国宝《大日如来坐像》平安時代(1176年) 奈良・円成寺

台座の銘文には、鎌倉時代に活躍した仏師・運慶の署名が。最初期の20代の頃の作品です。

運慶は像の上体を少し反らせ、腕の角度を微妙に調整して絶妙のバランスを作り出しました。

360度ぐるりと観賞できる展示となっています。

《弥勒菩薩立像》鎌倉時代(13世紀) 奈良・林小路町自治会

数々の国宝の中に佇んでいた弥勒菩薩像。国宝でも重要文化財でもありません。

が、なんとこの菩薩さま、林小路町自治会が所有するもの。奈良博開館時に寄託されたそうですが、それまできっと地域で大切にされてきたのでしょう。

それにしても町内会にこんな歴史ある仏像が受け継がれているなんて、さすが古都・奈良、恐るべし!

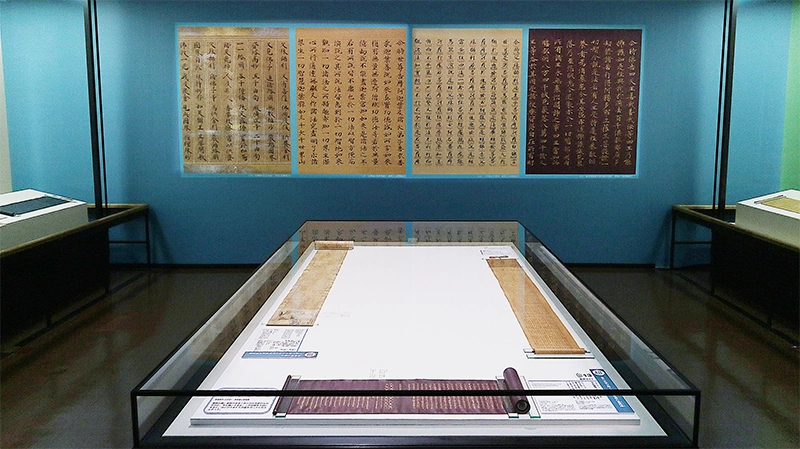

展示風景

美しく装飾された料紙に丁寧に一字一字綴られたお経。

仏教を伝えるためだけでなく、国の安泰や、亡くなった人の冥福、家族の健康と幸せなど、それぞれの思いがこめられていました。

国宝《七支刀》古墳時代(4世紀) 奈良・石上神宮

奈良博のもうひとつの柱、神道美術の世界へ。

国宝揃いの本展の中でも、注目の国宝がこの七支刀(しちしとう)。枝分かれしたような独特のフォルムに漢字が刻んであります。

「西暦369年に百済王が倭王のために百兵を退ける力を持った七支刀を作った。長く後世に伝えられることを期待する」という言葉通り、1600年以上の時を超えて守り伝えられたすばらしい宝です。

(左)国宝《吉祥天像》奈良時代(8世紀)奈良・薬師寺(展示期間4/19~5/6)(右)《獅子像》鎌倉時代 奈良・薬師寺

この吉祥天像は、奈良時代771年から薬師寺で毎年欠かさず正月に行われる吉祥悔過(修正会)のご本尊です。

正月3が日にしか公開されない吉祥天像を間近に観ることができます。

国宝《菩薩半跏像》平安時代(8世紀) 京都・宝菩提院願徳寺

最後に、とても美しい菩薩さまをご紹介します。

撮影スタジオのような、広々とした真っ白な部屋の中で蓮華座に坐る見目麗しいお姿。京都・宝菩提院願徳寺で如意輪観音像と呼ばれているご本尊です。

近づいてみると、なんて端正なお顔立ちなのでしょう。千年以上前の木彫なのに、ひび割れなど傷んだようすが全く見えません。

拝観するとその美しい姿に感動して涙を流す人がいるというほどの菩薩さまなのです。

国宝《菩薩半跏像》(部分) 平安時代(8世紀) 京都・宝菩提院願徳寺

戦争や災害など混沌としたこの時代にこそ観賞したい、いにしえからの人びとの祈りがこもった展覧会です。

前期(4/19~5/18)と後期(5/20~6/15)で展示替えがあり、観たい作品が目白押し!

もうひとつの注目作品、中宮寺の菩薩半跏像は後期展示です。

展示期間がイレギュラーな作品もありますので、お出かけ前にホームページ等でご確認を。

また、京都国立博物館では奈良博と同一会期で、日本美術の名品が集結する大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ」展が開催中。

関西にお出かけの際にはこちらもぜひお楽しみください。