ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

浮世絵でめぐる隅田川の名所/たばこと塩の博物館

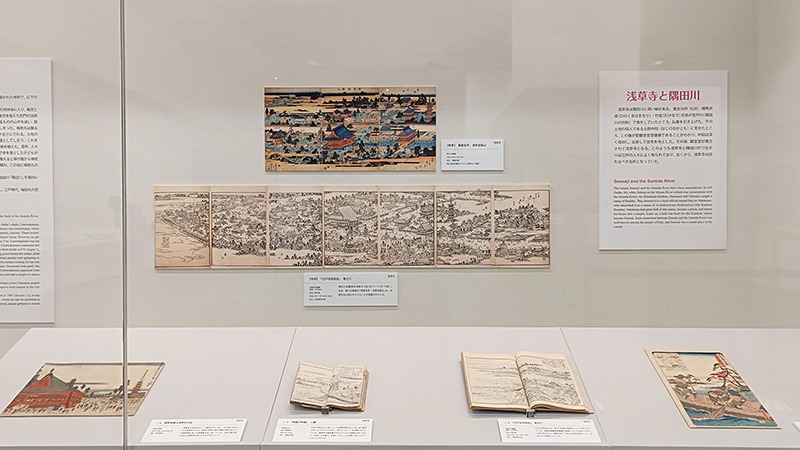

第1部「江戸の華 隅田川」展示風景より、(右)《江戸鳥瞰図》鍬形紹真 享和(1801〜1804)頃 [前期展示]

たばこと塩の博物館にて、「浮世絵でめぐる隅田川の名所」が、2025年6月22日(日)まで開催中です*。

*会期中展示替えあり。文中、展示期間表記のない作品は通期展示

江戸時代、隅田川は生活に欠かせない存在であり、信仰や行楽の場でもありました。

この展覧会では、館所蔵品の中から、収蔵後初公開の作品を含む約150点の浮世絵を通して、隅田川とその周辺の魅力を紹介します。

第1部「江戸の華 隅田川」では、江戸の人びとと隅田川との関わりを、名所や季節の風景を通して紹介しています。

第1部「江戸の華 隅田川」展示風景より、浅草寺を題材にした作品

隅田川の両岸には、浅草寺をはじめとする歴史ある寺院が点在し、四季折々の自然を楽しめる名所も数多くありました。

《隅田堤桜盛》を観ると、隅田川の堤は、春には満開の桜が咲き誇り、遠くには富士山も望める絶景スポットだったことがわかります。

《隅田堤桜盛》溪斎英泉 弘化(1844〜1848)頃[前期展示]

隅田川は雪景色の名所としても知られていました。《船中雪見図》では、歌舞伎役者たちが船の中で食事をしながら雪見を楽しんでいます。

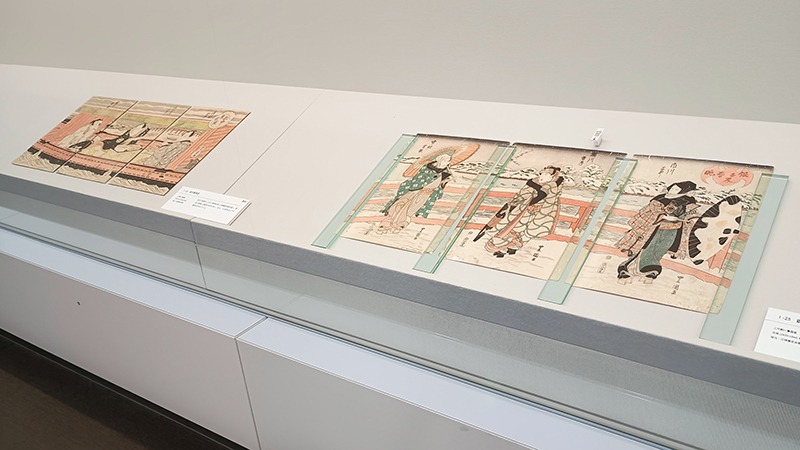

(左から)《雪中雪見図》《銀世界春眺》いずれも二代歌川豊国 天保(1830~1844)初頃[前期展示]

両国橋周辺は、納涼や花火見物の名所で、夏には多くの人でにぎわいました。

初代歌川豊国や二代歌川国貞は、橋とその周辺で夕涼みを楽しむ人びとすがたを、臨場感たっぷりに表現しています。

前期には、喜多川歌麿が新春の両国の風景を描いた作品も展示されています。

第1部「江戸の華 隅田川」展示風景より、両国の風景を描いた作品

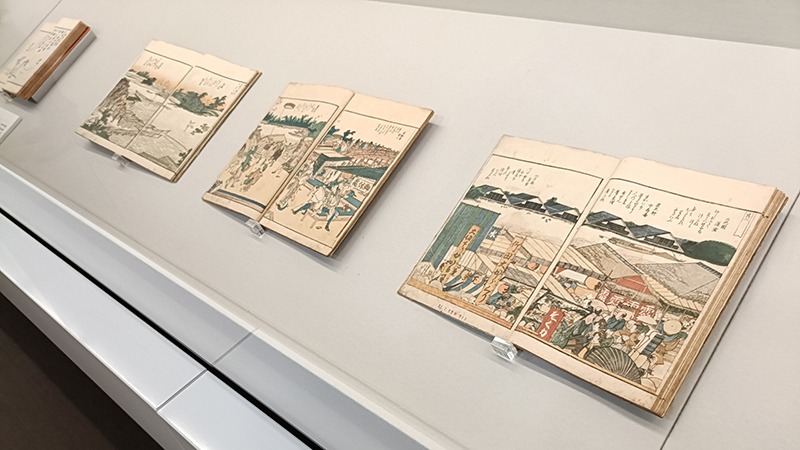

生涯の多くを隅田川の近くで暮らした葛飾北斎。彼の彩色摺りの狂歌絵本『隅田川両岸一覧』も展示されています。

袋とじの和装本のため、通常は一部しか見ることができませんが、今回はパネル展示で全場面が紹介されています。

葛飾北斎『隅田川両岸一覧』享和2年(1802年)あるいは文化3年(1806年)

第2部「広がる名所」では、江戸時代に新たに人気が高まった隅田川周辺の名所を紹介しています。

江戸時代、優れた景勝地を8つ選んで描くことは、浮世絵の人気のテーマのひとつでした。

そのひとつに、必ず隅田川周辺が含まれていました。

《新版江戸名所八景一覧》 歌川国貞(三代豊国)文化6年(1809)[前期展示]

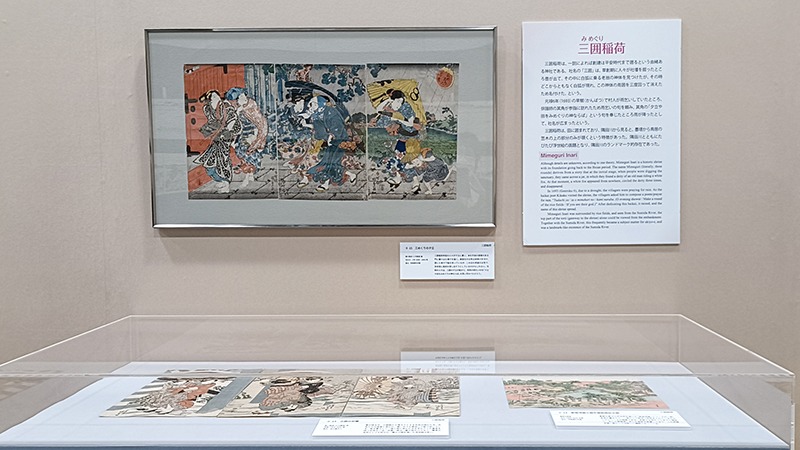

田に囲まれた独特の景観の三囲稲荷(みめぐりいなり)は、隅田川のランドマーク的な存在でした。

《三めくりの夕立》では、三囲稲荷参詣中に夕立に遭い、門へ駆け込む人びとのようすが生き生きと描かれています。

第2部「広がる名所」展示風景より、(上)《三めくりの夕立》歌川国貞(三代豊国) 弘化元年・2年(1844・1845)頃[前期展示]

隅田川周辺には、花の名所もたくさんありました。

亀戸天神近くの梅屋敷は、名木「臥龍梅(がりゅうばい)」が有名で、梅の季節には多くの人が訪れる人気スポットでした。

(右)《江戸名所尽 梅屋舗臥龍楳開花ノ図》溪斎英泉 天保(1830〜1844)頃[前期展示]

寺島村(現在の墨田区東向島)にあった百花園は、四季折々の花が楽しめる名所として親しまれ、読本(小説)や芝居の舞台にもなりました。

初代歌川豊国や歌川国貞による作品からは、当時の園内のようすをかいま見ることができます。

第2部「広がる名所」展示風景より、百花園を題材にした作品

江戸の人びとは、名所めぐりだけでなく、グルメやおみやげも楽しんでいました。

江戸の名物を描いた浮世絵にも、桜餅や今戸火鉢など、隅田川周辺ならではの名物が登場しています。

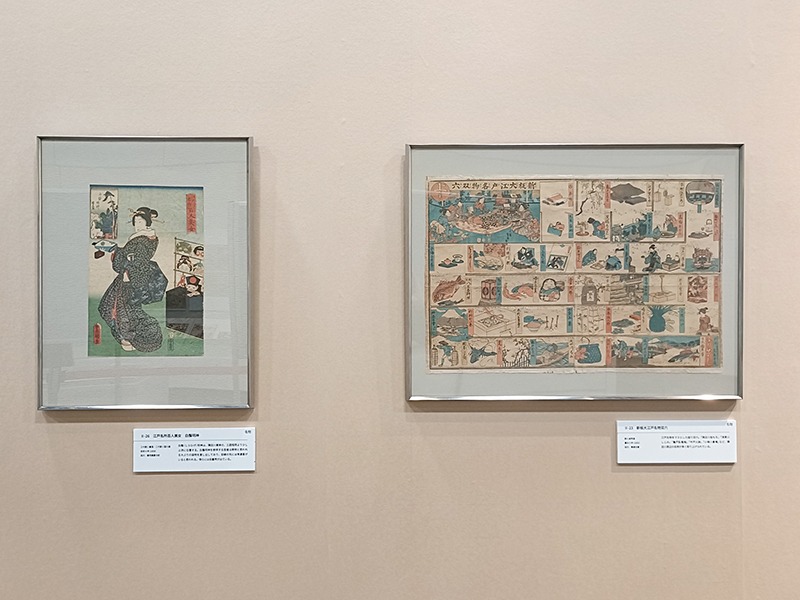

(左から)《江戸名所百人美女 白鬚明神》 三代歌川豊国・二代歌川国久 安政5年(1858)、《新板大江戸名物双六》 歌川貞秀 嘉永5年(1852)[いずれも前期展示]

第3部「料理屋と仮宅」では、隅田川沿いに並ぶ料理屋や、遊郭の仮宅(かりたく)に焦点を当てています。

隅田川沿いには眺めの良い料理屋が多く、浮世絵の題材としても人気を集めました。

「小倉庵」もそのひとつで、会席料理や酒なども出す有名な料亭でした。

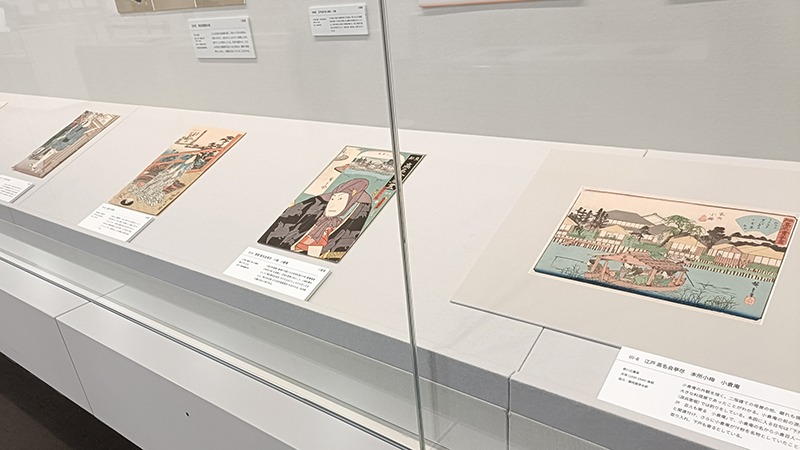

第3部「料理屋と仮宅」展示風景より、(右)《江戸 高名会亭尽 本所小梅 小倉庵》歌川広重 天保後期(1830〜1844)[前期展示]

江戸時代、料理屋は文化交流や社交の場としても重要な役割を果たしていました。

《江戸 高名会亭尽 本所小梅 小倉庵》には、2階建てのりっぱな建物や川沿いの景色が描かれ、当時のぜいたくな雰囲気が伝わってきます。

第3部「料理屋と仮宅」展示風景より、(左)《宮戸川岸の賑ひ》歌川国芳 安政2年(1855) [前期展示]

一方、隅田川沿いの料理屋は、吉原遊廓が火災で焼けた際に、一時的に営業を行う「仮宅」としても利用されました。

歌川国芳の《宮戸川岸の賑ひ》には、隅田川沿いの風景とともに、仮宅で過ごす遊女たちのすがたが描かれています。

展覧会の最後には、隅田川にまつわるエピソードや、明治以降の変化を紹介する「コラム」コーナーが設けられています。

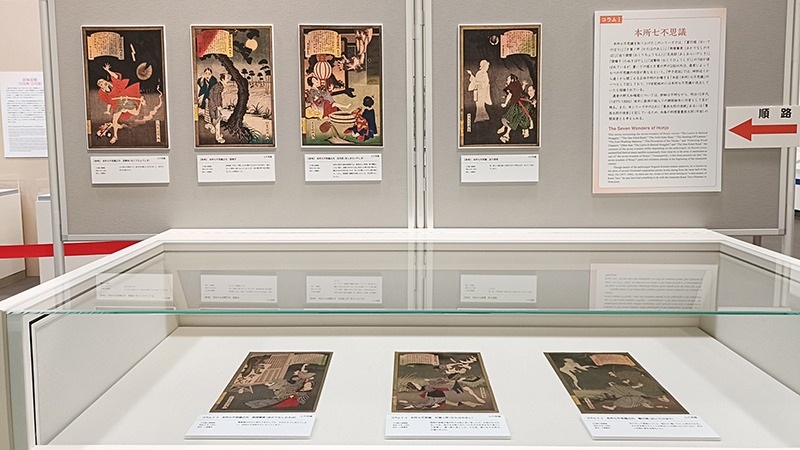

「本所七不思議」とは、江戸時代に本所(現在の墨田区南部)周辺で語り継がれた、怪談や不思議な物語のことです。

江戸の人びとに広く親しまれ、浮世絵にも取り上げられました。

明治時代には、三代歌川国輝がこれを題材にした錦絵シリーズを制作しています。

コラム「本所七不思議」展示風景より、3代歌川国輝の作品

隅田川流域は、たびたび水害にも見舞われました。コラム「水害」では、当時のようすを伝える絵はがきや浮世絵が紹介されています。

明治20年(1887)には、洪水で流失した吾妻橋が再建されました。

《隅田花吾妻賑》には、新たに架けられた橋を渡る洋装の女性たちが描かれ、近代化の進む都市の風景を見ることができます。

コラム「水害」展示風景より、(左上)楊洲周延《隅田花吾妻賑》明治21年(1888)

隅田川周辺は、明治以降も花見や花火などの行楽地として親しまれました。

展示の最後では、時代とともに変化する、「東京名所」としての隅田川のすがたが紹介されています。

江戸の人びとにとって、隅田川は単なる川ではなく、美しい景色や行楽を楽しむ場であり、信仰とも結びついた特別な場所でした。

北斎や広重、国芳ら名だたる絵師たちが描いた作品を通して、隅田川という“絵になる川”をめぐる旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

※前期と後期で大幅な展示替えをします

前期:4月26日~5月25日

後期:5月27日~6月22日