グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

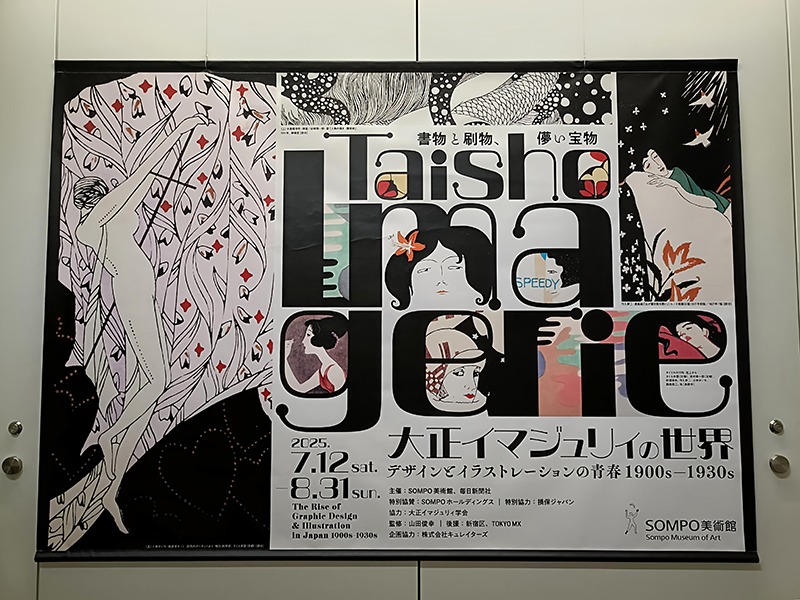

大正イマジュリィの世界/SOMPO美術館

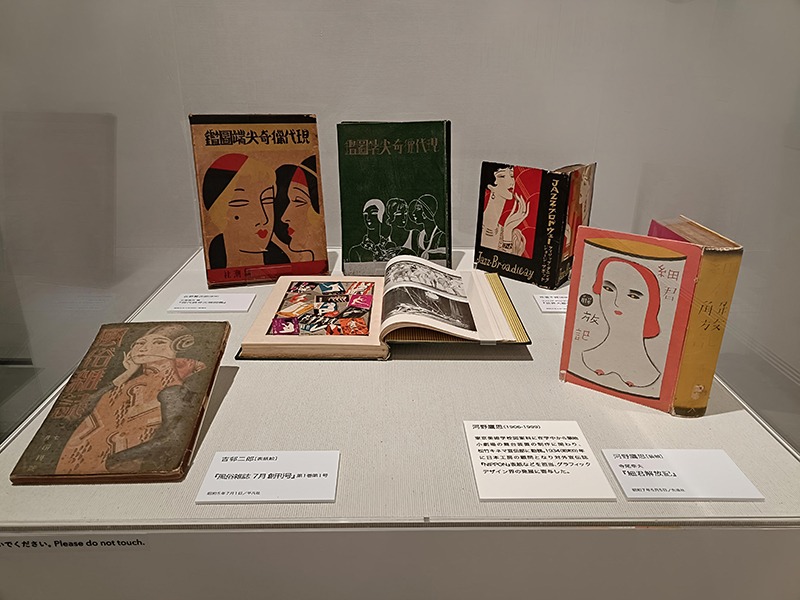

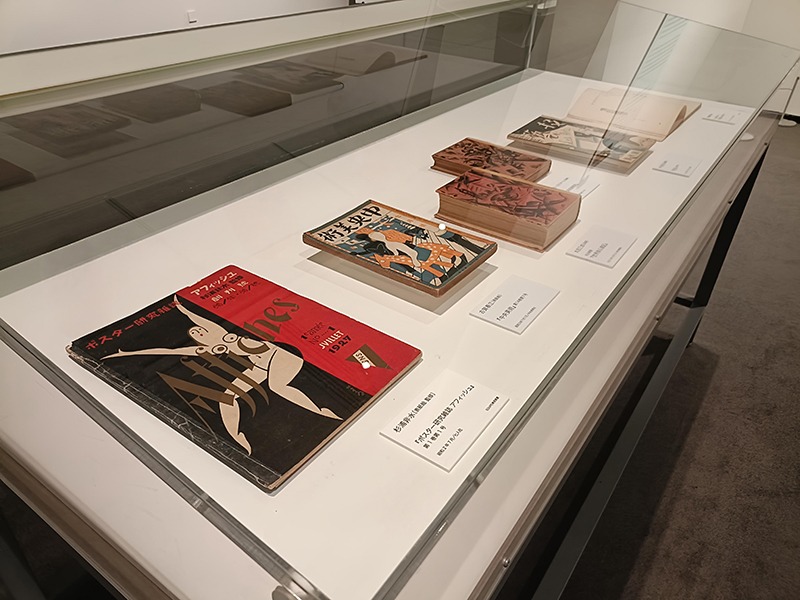

第3部「流行と大衆の時代」展示風景

SOMPO美術館にて、2025年8月31日まで「大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションの青春 1900s―1930s」が開催されています。

第3部「流行と大衆の時代」展示風景

「イマジュリィ」とは、ある時代やジャンルに特徴的な図像を意味するフランス語です。

テレビもインターネットもない時代、雑誌の挿絵や絵はがき、ポスター、美しい装幀の本は、貴重な情報源であり、心をときめかせる宝物のような存在でした。

本展では、明治末期から昭和初期にかけて登場した、こうした大衆向け印刷物を「大正イマジュリィ」と呼び、その魅力を紹介します。

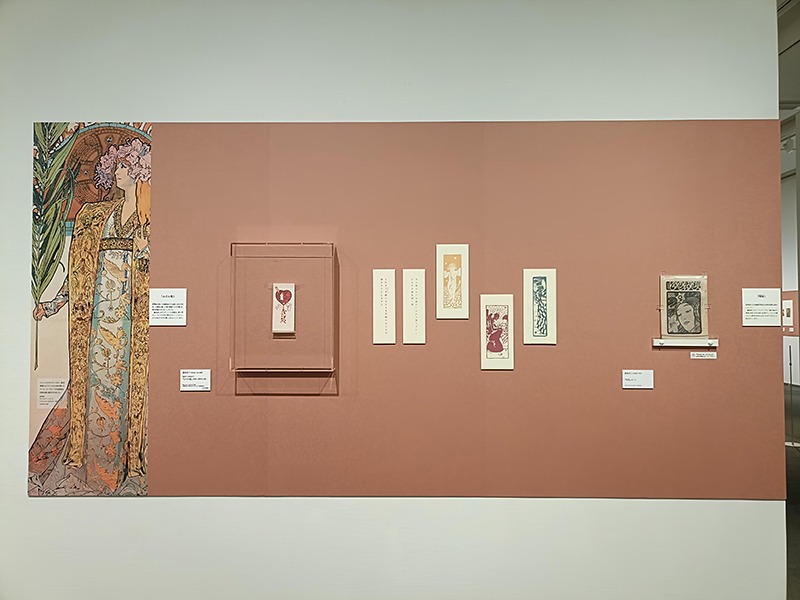

1900年のパリ万国博覧会などを通じて、アルフォンス・ミュシャのポスターなどの西洋のアール・ヌーヴォー(新しい芸術)が日本に伝わりました。

影響を受けた日本の画家たちは、西洋の様式と日本の伝統を融合させた新たな表現を模索し始めます。

その先駆けとなったのが、近代洋画の巨匠・藤島武二です。

彼は、文芸誌の表紙や与謝野晶子の歌集の装幀など、グラフィックデザインの分野でも優れた才能を発揮しました。

第1部「新しい芸術と抒情」展示風景より、藤島武二の作品

大正時代になると、印刷技術の進歩とともに、多くの本や雑誌が出版されるようになります。

この時代に、日本の商業デザインと書籍デザインの基礎を築いたのが、杉浦非水と橋口五葉です。

杉浦非水は、「日本で最初のグラフィックデザイナー」といわれています。

彼は三越呉服店(現・三越)のポスターや広告を手がけ、ウィーン分離派やアール・デコといった新しいスタイルを積極的に取り入れながら、常に時代の先端を走り続けました。

第1部「新しい芸術と抒情」展示風景より、杉浦非水の作品

美しい装幀本の先駆者として知られるのが橋口五葉です。

夏目漱石の『吾輩は猫である』をはじめ、数々の文豪の作品を手がけ、本の装幀を芸術の域にまで高めました。

第1部「新しい芸術と抒情」展示風景より、橋口五葉の作品

大正イマジュリィを語る上で欠かせないのが、竹久夢二です。

夢二が描くはかなげな女性像は「夢二式美人」と呼ばれ、当時の人びとの心をとらえました。

雑誌のイラストや絵はがきなどを通じて、女性や子どもの世界を情緒豊かに表現した彼の作品は、「大正ロマン」という時代の空気を象徴するものとなります。

第1部「新しい芸術と抒情」展示風景より、竹久夢二の作作品

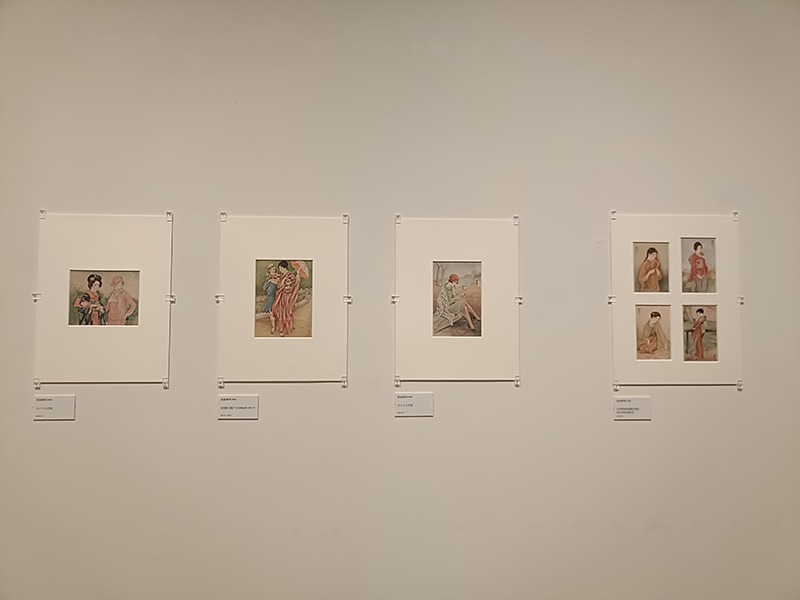

モダンな少女像を生み出し、圧倒的な人気を誇ったのが高畠華宵(たかばたけ かしょう)です。

彼の描く人物の装いは「華宵好み」として少女たちに支持され、イラストを模した服飾品が商品化されるなど、当時のファッションや文化にも大きな影響を与えました。

第2部「さまざまな意匠」展示風景より、高畠華宵の作品

テーマ別展示では、多彩なイマジュリィの世界が広がっています。

第2部「さまざまな意匠」展示風景より、浮世絵のイマジュリィ

大正後期に伝奇物語や探偵小説が流行すると、その挿絵には現代のダークファンタジーにも通じる、妖しくも魅力的な「怪奇美」の表現が数多く見られるようになります。

その代表的な画家の一人が、自らの画風を「闇に咲く花」と表現した橘小夢(たちばな さゆめ)です。

第2部「さまざまな意匠」展示風景より、怪奇美のイマジュリィ

京都では、アール・デコと琳派の装飾性が融合した「京都アール・デコ」と呼ばれる洗練されたデザインが生まれます。

小林かいちの絵はがきや絵封筒は、京都みやげとしても人気を集めました。

第2部「さまざまな意匠」展示風景より、京都アール・デコのイマジュリィ

関東大震災からの復興とともに、東京は活気あふれるモダンな都市に生まれ変わり、ジャズなどの音楽や演劇、映画といった新しい文化が花開きます。

パンフレットなどの印刷物は、そうした都市文化を人びとに広める重要なメディアでした。

第3部「流行と大衆の時代」展示風景より、大衆文化のイマジュリィ

また、大衆消費社会の到来とともに、企業広告や店舗用の図案集などが数多く発行されるようになります。

本展では、そうしたモダンで新しい商業デザインの数々も紹介されています。

第3部「流行と大衆の時代」展示風景より、新興デザインのイマジュリィ

油彩画や前衛美術で知られる、岸田劉生や古賀春江が手がけた本の装幀なども展示されています。

彼らの知られざる一面に出会えるのも、この展覧会ならではの魅力です。

第2部「さまざまな意匠」展示風景より、岸田劉生の作品

東郷青児もまた、大正イマジュリィの空気の中で青春時代を過ごし、多くの出版物に関わった画家です。

展覧会の最後に改めて東郷の作品に触れると、彼の優美な作風がどのように形づくられたのか、その背景をより深く理解できるかもしれません。

第3部「流行と大衆の時代」展示風景より、東郷青児の作品

日本の大衆文化のルーツともいえる、「大正イマジュリィ」の世界をたっぷりと楽しめる本展。

デザインやイラストが好きな方はもちろん、文学や歴史、そして現代のポップカルチャーに関心のある方にもおすすめです。

今なお新鮮な輝きを放つ、「大正イマジュリィ」のきらめきを、ぜひ会場で触れてみてください。

Oplus_16777216