グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

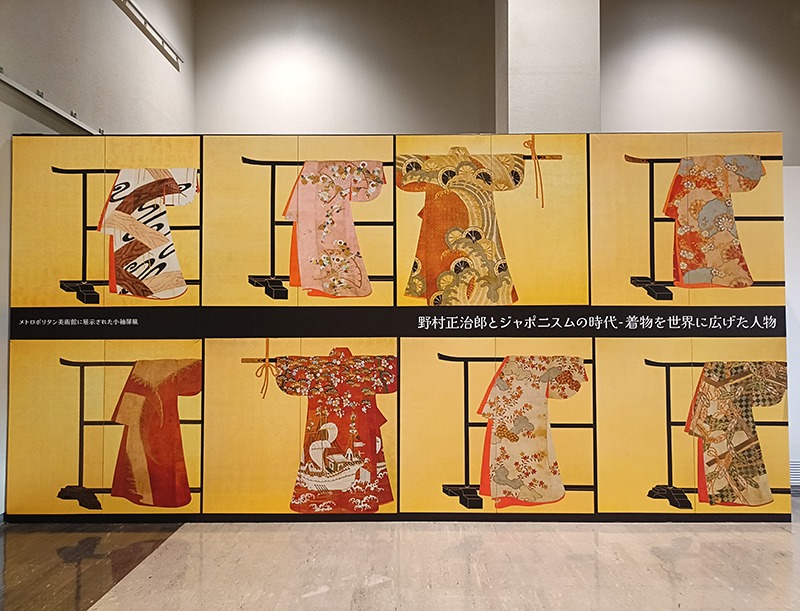

企画展示「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」/国立歴史民俗博物館

第2章展示風景

国立歴史民俗博物館(歴博)にて、2025年12月21日(日)まで、企画展示「野村正治郎とジャポニスムの時代―着物を世界に広げた人物」が開催されています(会期中、一部資料の展示替えあり)。

本展は、欧米でジャポニスムが最盛期であった時代に、その流行を「取り入れた側」ではなく、「発信した側」の視点から捉え直す試みです。

主役は、京都の美術商であり、優れた着物コレクターであった野村正治郎(1880-1943)。

重要文化財3点を含む約140点で、着物の魅力を世界に伝え、その保存と研究に生涯を捧げた、正治郎の人物像とその功績に迫ります。

正治郎の衣裳コレクションは、歴博だけで1141件。さらに国内外40を超える機関が、彼の旧蔵品や関連資料を所蔵しています。

「プロローグ」と第1章「美術商としての活動―対外交流」では、このコレクションの概要と、それが世界へ広がった背景をたどります。

野村正治郎(左)と西洋人女性客のパネル

正治郎の事業の原点は、京都で刺繍を中心に染織品を扱っていた母・志てにあります。

のちに次兄・清英が事業を拡大し、刺繍貿易商として成功を収めました。

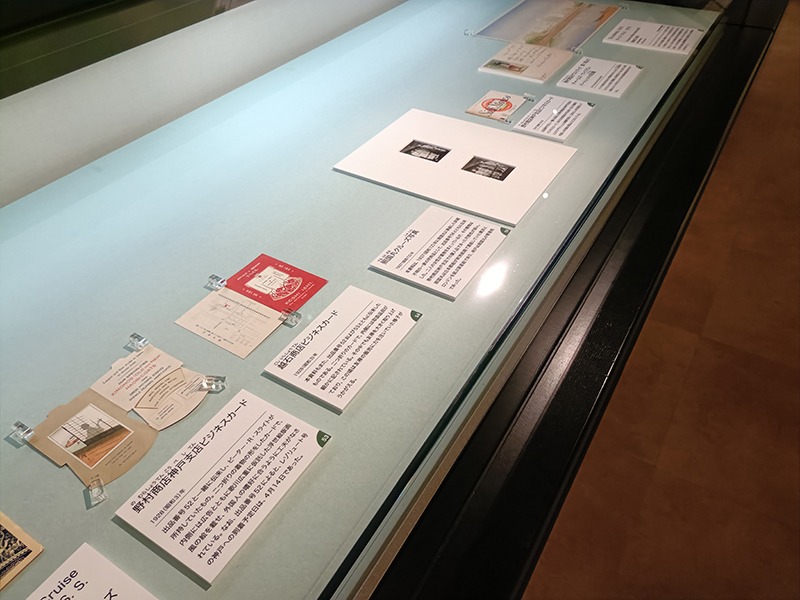

展示の冒頭では、海外でのオークションのカタログや、当時西洋で人気のあった刺繍絵画などが紹介されています。

《富士山図》款記 「景年」19世紀末期

正治郎は、アメリカ留学から帰国後、本格的に事業に参入します。

英語力を生かし、欧米をはじめインド、オーストラリア、中国などでオークションを開催。南アフリカにも足を運ぶなど、国際的に活躍しました。

正治郎は単に商品を売るだけでなく、「日本らしさ」を巧みに演出し、きめ細やかなおもてなしで顧客の心をつかみました。

着物の形をかたどった二つ折りのビジネスカードは、店の広告であると同時に、西洋人にとって魅力あるお土産にもなりました。

「野村商店」のゲストブックには、芸術家や王侯貴族、政治家など、多くの外国人の名が記されています。

野村商店のビジネスカード、ゲストブックの展示

取り扱う商品にも独自の工夫がありました。

《童遊戲模様下着》は、明治時代の優れた友禅染です。正治郎は、こうした比較的新しい着物を西洋人に販売するように努めていました。

美術商として日本の美を海外に広める一方で、文化財として価値の高い古い着物を国内に留め、守ろうとしていたことがうかがえます。

(左)《童遊戲模様下着》19世紀 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

第2章「コレクターとしての活動-国内交流」では、正治郎のコレクターとしての側面に光を当てます。

彼のコレクション形成の背景には、大正時代を中心に盛んだった「入札会」の存在がありました。この時代、旧大名家などが伝来の美術品を手放し、それらが市場に出回るようになったのです。

《流水杜若藤葵模様振袖》は、島原藩主松平家に伝来した、金糸の刺繍を贅沢にあしらった逸品です。

(左から)《薬玉御簾秋草模様振袖》、《流水杜若藤葵模様振袖》 いずれも19世紀 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

重要文化財《梅樹下草模様小袖》は、鳥取藩主池田家に伝来したもの。江戸琳派の絵師・酒井抱一が着物に直接絵を描いた「描絵小袖」です。

四条派の祖・呉春筆の《楼閣山水模様小袖》も並んでいます。2人の絵師が手がけた着物の競演は、本展の大きな見どころです。

【重要文化財】酒井抱一筆《梅樹下草模様小袖》19世紀、呉春筆《楼閣山水模様小袖》18世紀 いずれも国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎の着物への深い愛情と、遊び心が感じられるエピソードも紹介されています。

彼は、江戸の名所を刺繍で表した男性用の《江戸名所模様下着》を所持していましたが、これと対になるような、京都の名所を友禅染で描いた女性用の小袖に出会います。

これを入手する際、正治郎は京名所を「嫁」に、江戸名所を「婿」に見立て、「婚礼式」という形で迎え入れました。

(左から)《京名所模様小袖》18世紀、《江戸名所模様下着》款記「縫木」19世紀 いずれも国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

正治郎の活動は、単なる収集にとどまりませんでした。

風俗研究者たちと交流を深め、自らのコレクションを資料として提供しています。

さらに、神坂雪佳をはじめ多くの画家や図案家の協力を得て、コレクション図版集を出版し、着物の美を広く共有することに努めました。

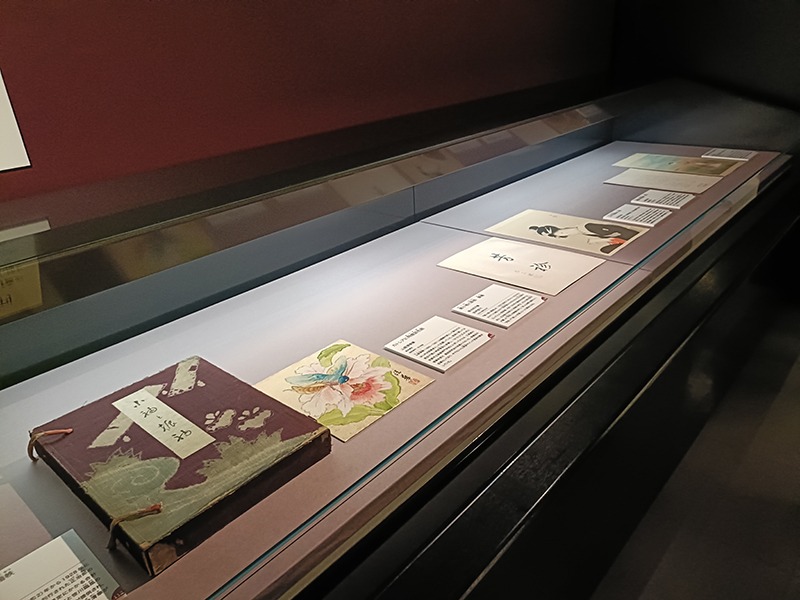

コレクション図版集の展示

図版集に掲載された着物も展示されています。

《浜松藻貝模様振袖》は、かつて日本画家・下村観山が所蔵していたもの。大阪画壇を代表する日本画家・北野恒富の作品に登場する着物も見ることができます。

図版集に掲載された着物の展示(右)《浜松藻貝模様振袖》19世紀 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション 前期展示

正治郎は友禅染の研究にも力を注ぎました。

本展の大きな見どころとなるのが、この友禅研究に関連する作品群です。

戦後は所在不明となっていた《淀川風景模様振袖》や《女郎花模様振袖》といった名品が、今回約100年ぶりに公開されています。

《淀川風景模様振袖》18世紀 個人蔵

重要文化財 《束熨斗(たばねのし)模様振袖》は、アメリカの大富豪ロックフェラー2世が購入を希望した振袖です。

しかし正治郎は「京都にとって貴重な品」であるとして申し出を断りました。

すると後日、ロックフェラー2世から為替とともに、「振袖を友禅史会に寄贈したい」との書簡が届きます。感銘を受けた正治郎は為替を返し、自ら振袖を友禅史会に寄贈しました。

(左から)《束熨斗模様振袖収納箱 蓋裏貼付文書》、重要文化財《束熨斗(たばねのし)模様振袖》 いずれも友禅史会蔵 前期展示

エピローグ「活動の集大成」では、着物の美と重要性を、未来へ伝えようとした正治郎の晩年の活動が紹介されます。

彼は、傷んだり不完全になった着物を後世に伝えるため、それらの裂(きれ)を屏風に貼り付けた「時代小袖雛形屛風」を制作しました。

そこには、着物への深い愛情と、その美を未来へ残したいという思いが込められています。

《竹垣文字模様小袖・竹垣唐松文字模様小袖(時代小袖雛形屛風)》17世紀 国立歴史民俗博物館蔵 野村正治郎衣裳コレクション

総合展示第3展示室では、特集展示「野村正治郎の後継者 一賤男の活動」が開催中です。

正治郎の没後、コレクションを受け継いだのは、日系二世で娘婿の賤男(しずお)でした。

戦後、その多くがアメリカへ渡りましたが、のちに買い戻され、歴博開館に伴い同館の所蔵となりました。

ここでは、賤男が手がけた《小袖裂貼装屛風》などとともに、コレクションの流転の歴史が紹介されています。

賤男が制作に関わった《小袖裂貼装屛風》の展示

着物の美と重要性を世界に発信し続けた正治郎。本展では、彼のコレクションとともに、その生涯をたどります。

着物が「日本文化」として世界へ広がっていった軌跡を、一人のコレクターの歩みを通して追体験してみてはどうでしょうか。

※文中、展示期間表記のない作品は通期展示

フォトスポット

※会期中、展示替えあり

前期:10月28日~11月24日

後期:11月26日~12月21日