ハプスブルク家/10分でわかるアート

2024年12月18日

ライトアップ木島櫻谷II/泉屋博古館東京

泉屋博古館東京(東京・六本木)にて、「ライトアップ木島櫻谷II― おうこくの線をさがしに 併設四季連作屏風」が、2025年5月18日(日)まで開催中です。

木島櫻谷(このしまおうこく)の絵画表現の特質に着目し、紹介する展覧会シリーズ「ライトアップ木島櫻谷」の第2弾となる本展。

今回は特に、櫻谷の人物画にスポットをあてて紹介します。

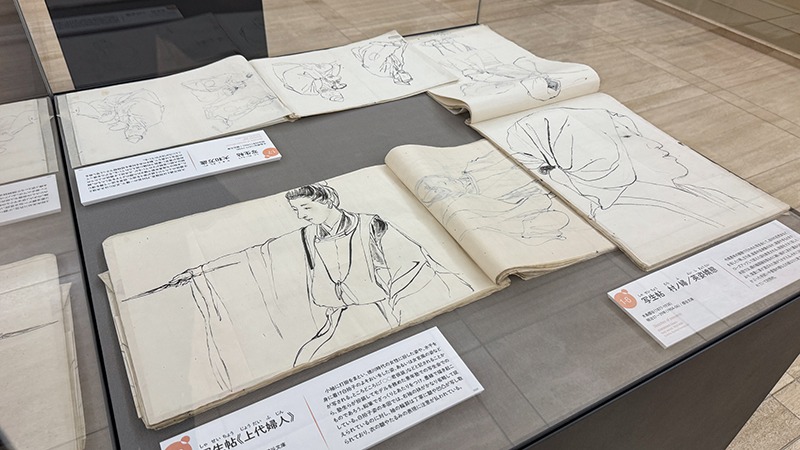

また、大量に遺された櫻谷の写生帖も、いつもより増量して展示。「線」から木島櫻谷の絵画表現の魅力のヒミツを紐解きます。

木島櫻谷は、近代の京都画壇を代表する日本画家のひとりです。

16歳の頃、明治から大正にかけて活躍した四条派の日本画家、今尾景年(いまおけいねん)に弟子入り。

徹底した写生を礎に、櫻谷は若くして画名を知られるようになりました。

(左から)写生帖《上代婦人》明治時代・19世紀末~20世紀初/写生帖《村ノ婦/英姿嬌態》明治37~39年(1904-06) いずれも、櫻谷文庫

櫻谷は写生について以下のように語っていたといいます。

写生とは何度も繰り返し実物に接し、そのイメージを頭に留めるためのもので、たとえ写生帖が手もとになくても、ありありとその姿を思い浮かべられるようにならなければいけない

対象をどのように捉え、写し取ろうとしたのか。その線の軌跡を、大量に遺された櫻谷の写生帖からたどります。

「ライトアップ木島櫻谷II」展示風景

櫻谷の「線」に注目して紹介する本展。

たくさんの写生帖のほか、作品の部分拡大解説パネルを用意し、「線」の魅力のヒミツを紹介しています。

(左から)《唐美人》大正時代・20世紀 泉屋博古館東京/《磯辺》明治36年(1903) 櫻谷文庫

繊細な線から動きを捉えた大胆な線、そして線を描かない究極の表現まで!

櫻谷の線から見えてくる絵画表現を、ぜひ会場でじっくりと鑑賞してみてください。

(手前)《かりくら》明治43年(1910) 櫻谷文庫

また、本展では受付にて単眼鏡の貸出サービスも実施。

ミュージアムショップでは、単眼鏡・双眼鏡の販売も行っています。

細かなところまで確認したい!という方は、受付やショップを利用してみてください。

「ライトアップ木島櫻谷II」展示風景

大正中期、住友家の十五代当主・住友吉左衞門友純(号・春翠、1864-1926)は、新たに天王寺茶臼山の地に邸宅を造営しました。

本展では、その住友家本邸を飾るために注文制作された四季連作屏風も展示しています。

(手前)《燕子花図》大正6年(1917) 泉屋博古館東京

4月中は《柳桜図》、5月からは《燕子花図》のみ、写真撮影OK!

ハッシュタグ「ライトアップ木島櫻谷2」を付けて、SNSで本展の感想と共に発信してみてはいかがでしょうか。

《柳桜図》大正6年(1917) 泉屋博古館東京

第4展示室では、特集展示「住友財団助成による文化財修復成果―文化財よ、永遠に 2025」が開催中です。

《十一面観音菩薩像》南北朝時代・14世紀 ケルン東洋美術館

今回の特集展示では、公益財団法人住友財団が推進してきた文化財修復助成により近年蘇った狩野山雪筆《歴聖大儒像》と《十一面観音菩薩像》を紹介。

これら文化財の修復過程とともに、修復に使用された道具類や旧表装部材なども展示します。

文化財修復の最前線も、お見逃しなく。

修復工具類 株式会社半田九清堂

木島櫻谷の「線」に注目し、その絵画表現を紹介する「ライトアップ木島櫻谷II」展。

絵画鑑賞をするとき、画面全体や色、モチーフとなっている物や人に目が行きがちです。

しかし、こうして画家の「線」に注目してみると、新しい発見があります。

この春から美術鑑賞を趣味にしたい!という方にオススメの展覧会です。