国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

オディロン・ルドン 夢の交叉/ヤマザキマザック美術館

美術館外観

フランス近代絵画の巨匠オディロン・ルドンの展覧会が、名古屋中心部の新栄にあるヤマザキマザック美術館で開催されています。

幻想的な作風で知られ、世紀末象徴主義を代表するルドン。単眼の巨人『キュクロプス』の絵でご存じの方が多いかもしれません。

一方、ルドンが他の芸術家たちを論評していたことをご存じでしょうか。本展はルドンの作品を展示するだけでなく、彼の芸術評論にもスポットを当てた、ちょっと珍しい展覧会となっています。

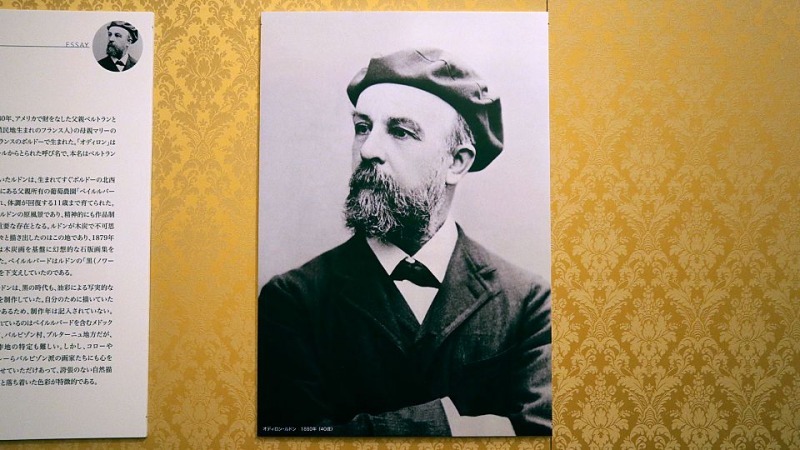

オディロン・ルドン

オディロン・ルドンは、画業の前半と晩年では全くと言っていいほど作風が変化したことでも知られます。まずは彼の作品をじっくり観賞していきましょう。

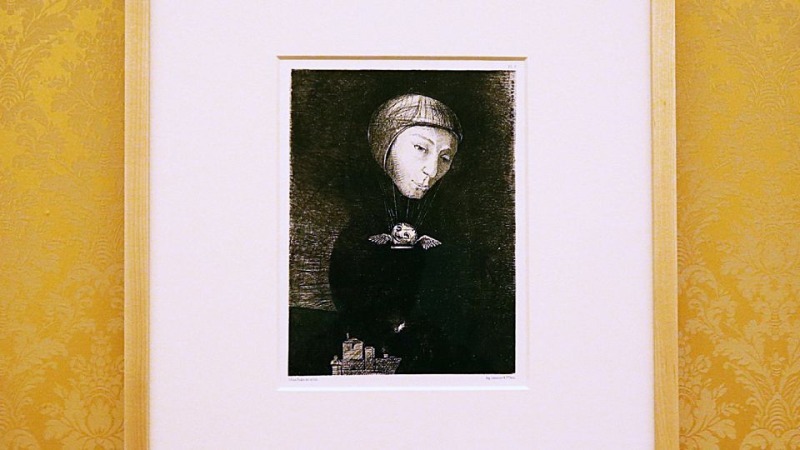

石版画集『夢のなかで』展示風景

最初の展示室、黄色い壁が印象的な「黄の間」には、モノトーンの版画作品がずらりと並びます。とても重苦しい雰囲気が漂うのは、黒一色なせいだけではありません。

一枚一枚見ていくと、頭が宙に浮いていたり、神殿のような巨大な空間に目玉が光っていたり、悪夢のようなちょっと不気味な世界が繰り広げられているのです。

石版画集『夢のなかで』Ⅸ《悲しき上昇》

処女版画集『夢の中で』が世に出たのは1879年、39歳の時。ルドンは遅咲きの画家でした。

幼少のころは病弱で、健康のため11歳まで親元を離れ郊外の親戚に預けられていたそう。

孤独から空想に浸ることも多かったといい、「黒の時代」と呼ばれるモノトーンの内面的な表現は、幼少期の孤独感が影響しているのかもしれません。

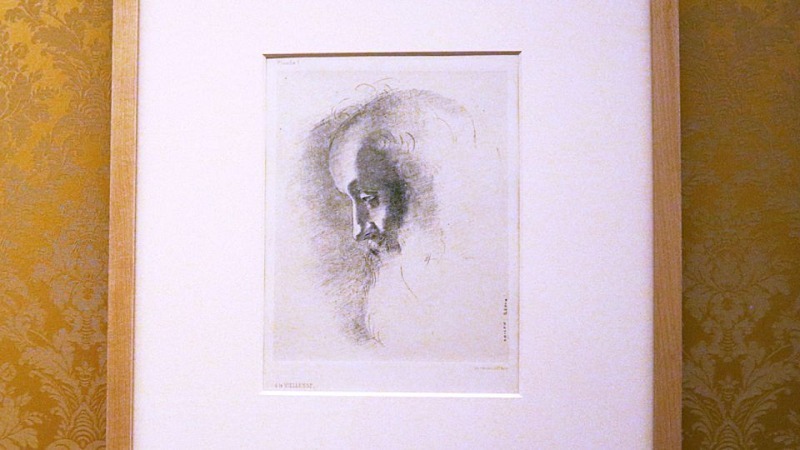

石版画集『夜』Ⅰ《老年に》1979年 三菱一号館美術館蔵

ちょっと不気味で不思議な作品が並ぶ中、テイストが異なる作品が目を引きました。うつむく老人の横顔が描かれているのですが、画面が明るく、優しい光に包まれているようです。

『老年に』と題された作品は、ルドンが尊敬する師で版画家のロドルフ・ブレスダンの肖像といわれています。

ブレスダンの写真を見るともっと怖そうな人なのですが、ルドンはこの絵のような優しさを感じていたのでしょう。

展示風景

モノクロ一辺倒のルドンでしたが、1890年ごろから画風が一変。油彩やパステルを使った色彩豊かな作品を描くようになります。

知人に宛てた手紙の中で「木炭画を制作しようと思ったができませんでした。私は色彩と結婚してしまった」と記しています。

結婚し子供ができるなど家庭環境が落ち着いたこと、幼いころ育ったボルドー郊外のブドウ園を売却することになり、過去を断ち切る節目が訪れたことなど、心境の変化があったのかもしれません。

展示風景

次の展示室へ進むと壁がブルーに。先程のモノクロームとはうって変わって、鮮やかな色彩の絵が並びます。とても同じ作家の絵とは思えない画風の変化には驚かされます。

普段は公開されていない個人蔵の作品も登場。数十年ぶりに公開する作品もあるので、この機会をお見逃しなく。

《花》制作年不詳 個人蔵

晩年のルドンは花を多く描きました。妻がテーブルの上に生けた花を描いたものだそう。

ひとつひとつの花は写実的なのですが、どこか現実感のない夢のような空気を纏います。

《アポロンの馬車》1907年 個人蔵

ギリシャ神話をモチーフにした作品も多く描き残しました。特にアポロンの馬車は好んだ画題で、繰り返し描いています。

ルドンは神話の物語性より色彩に重きを置いていたようで、馬車が駆ける空の水色が美しい作品。

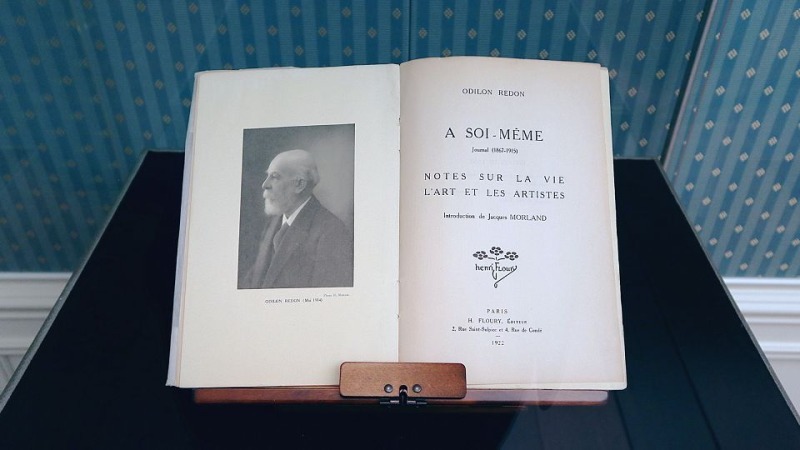

『私自身に』1922年 個人蔵

これまでルドンの作品を見てきたところで、今度は違った視点から作家の人物像を見ていきましょう。

彼はいろいろな芸術家の批評を書き残しています。その中には、ヤマザキマザック美術館が収蔵する作家についての文章もあるんです。

そこで、ルドンが書いた批評をモチーフにして本館の収蔵作品を紹介しようという、興味深い試みです。

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル《ルイ14世の食卓のモリエール》1860年 ヤマザキマザック美術館

ルドンの批評は、とっても主観的。好みがはっきりわかって、とても愉快です。

『尊大でうんざりする政府御用達美術の守護聖人』。新古典主義の大家・アングルも、容赦ないルドンにかかれればコテンパンです。

ウジェーヌ・ドラクロワ《シビュラと黄金の小枝》1838年 ヤマザキマザック美術館

対照的に、絶賛されたのはロマン主義のドラクロワ。『芸術の王国を治める、完全にして唯一無二の君主、いや大王ではなかろうか?』ルドン、そこまで言うか?

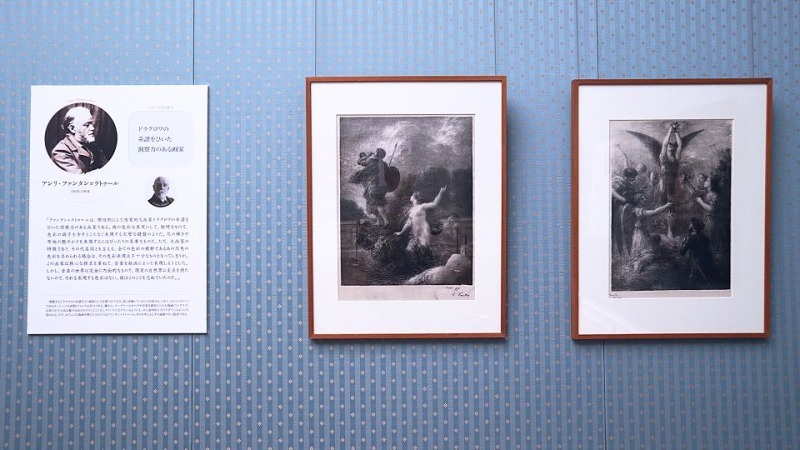

アンリ・ファンタン=ラトゥール (左)《ジークフリートとラインの娘たち》1897年

(右)《「ローエングリン」序曲》1898年 共に町田市立国際版画美術館蔵

アンリ・ファンタン=ラトゥールに対しては「ドラクロワの系譜をひく画家」として高く評価。

でも色彩は「完璧で見事」としたものの、モノトーンについては辛口コメント。ルドンに石版画を教えてくれたのはファンタン=ラトゥールだったはずなのですが・・・。

ちょっとメリハリがなく見えるのがルドンには合わなかったのかもしれませんね。

館内風景

ルドンの書いた批評を紹介する展示室にはルドン作品は置かれていません。でも他の作家を語るルドンの言葉によって、不思議なことに彼自身をより身近に感じるのです。

批評の展示室を見た後、もう一度最初から観賞し直してみるのもお勧め。また違った感じ方ができるかもしれません。

アール・ヌーヴォー家具の展示風景

さてルドン観賞の後は、ぜひ一つ下の階の常設展へ。ヤマザキマザック美術館が誇るアール・ヌーヴォーの家具は必見です。

当時の部屋をそのまま移築再現した部屋もあり、ムーディな照明の演出で当時の空間にとっぷりと浸ることができます。

ガレ、ドームのガラス作品展示風景

ガレやドームのガラス工芸コレクションも充実。展示ケースはヨーロッパのメーカーに特注したものだそう。世界の逸品がずらり照明に浮かび上がる幽玄な空間は一見の価値あり。

芸術の秋、貴族の邸宅のような美術館で、豊かなアートライフをお楽しみください。