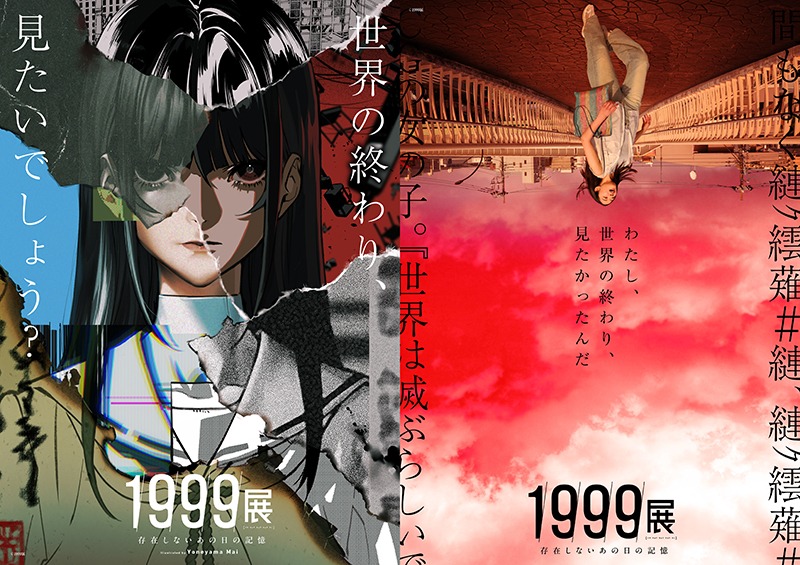

テーマは『世界の終わり』。ホラー体験が楽しめる展覧会が7月開催!【六本木ミュージアム】

2025年6月19日

つくる冒険 日本のアール・ブリュット45人 ―たとえば、「も」を何百回と書く。/滋賀県立美術館

齋藤 裕一《ドラえもん》

「アール・ブリュット」。

1945年にフランスの画家、ジャン・デュビュッフェが既存の文化の影響を受けずに、独自の制作を行う精神障害者や独学のつくり手などの作品に心を惹かれ、提唱した言葉です。

精神障害者や刑務所などで創作活動に取り組んだ人の作品などを指し、日本では「生の芸術」と呼ばれています。

人がものをつくるということはどういうことなのか。

日本のアール・ブリュットを捉え直す展覧会が滋賀県立美術館で開催されています。

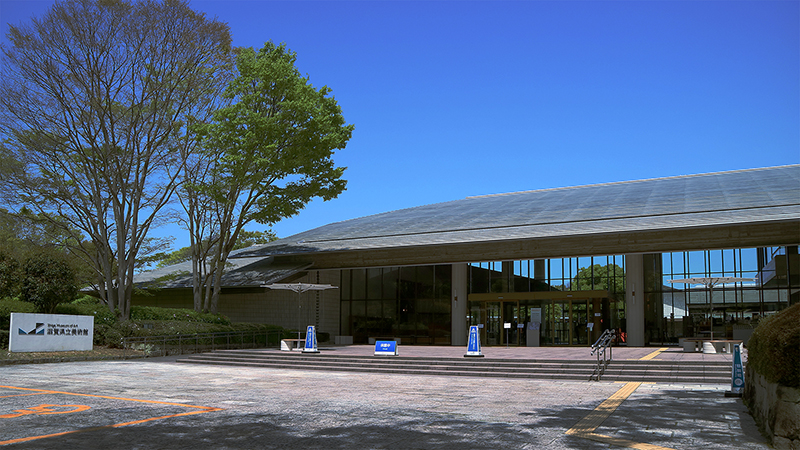

琵琶湖のほとり、比叡山や湖南アルプスを望む豊かな自然に囲まれた「びわこ文化公園」。

公園敷地内には、日本庭園や芝生広場など自然を活かしたスペースが随所に広がり、親子連れからシニア層まで幅広い市民の憩いの場となっています。

美術館外観

滋賀県立美術館は、1984年に滋賀県立近代美術館として開館。

2021年に「滋賀県立美術館」としてリニューアルオープンしました。

大津市出身の女流画家・小倉遊亀のコレクションで知られますが、特筆すべきはアール・ブリュットのコレクション。

滋賀県では近江学園をはじめとする福祉施設でアートに関連した取り組みが、古くからおこなわれてきた土壌があります。

2016年にはアール・ブリュット作品を、美術館の収集方針に掲げる国内唯一の公立美術館となりました。

エントランス看板

日本でもアール・ブリュットへの関心が高まったきっかけとなったのは、2010年にパリで開催された「アール・ブリュット・ジャポネ」展でした。

この展覧会で高い評価を受けた作品の数々は公益財団法人日本財団が収蔵・保管してきましたが、作品のさらなる活用を目的として550件が昨年、滋賀県立美術館に寄贈されることに。

同館は世界有数のアール・ブリュット作品のコレクションを所蔵する美術館となりました。

本展では「アール・ブリュット・ジャポネ」に出展した日本のアール・ブリュットを象徴する45人の作品が一堂に展示されます。

展示風景

日本のアール・ブリュットは障害者福祉施設で生み出されたものが多いため、国内では「アール・ブリュット」=「知的、精神的に障害を持つ人々の芸術」と捉えられがち。

アール・ブリュットという言葉を用いつつ、障害者の美術であることを強調した展覧会もある一方、今回の展覧会はバイアスがかからないよう充分注意を払ったそうです。

また本展では「作家」ではなく「つくり手」という言葉を使っています。

つくり手たちは、自分を「作家」「アーティスト」と思っておらず、今回紹介するつくり手たちの多くが、自身をアーティストや作家とは思っていなかったと考えられます。

ただ自分の心のままに、純粋にひたむきにつくった「つくり手」たちの作品を観ていきましょう。

展示室に入ると、さまざまな「色」や「形」が目に飛び込んできて圧倒されます。

何が描かれているのか、何をモチーフにつくったのかはよくわからなくても、「純粋に描きたいもの、つくりたいもの」を追求したパワーがあふれているからです。

八重樫道代 (左から)《ダンス》《チャグチャグ馬コ》《ワープロ》

八重樫道代さんの作品は、目が覚めるような鮮やかな色づかい。

抽象絵画のように見えますが、右の作品は“ワープロ” を描いたものだそう。色は大胆ですが、線はとても緻密です。

伊藤喜彦作品展示風景

何とも特徴的な形態が印象的な作品のモチーフは「鬼」。

30年にわたって粘土制作を続けてきた伊藤喜彦さんの作品です。

「人間の、奥の奥には、鬼が棲んでいる」伊藤さんの言葉です。

同じことをずっと繰り返し続けるって、どうですか?

単純な動作を繰り返すことは何でもない一方でちょっと窮屈だったり、繰り返しすぎると不安になってきたりすることはありませんか。

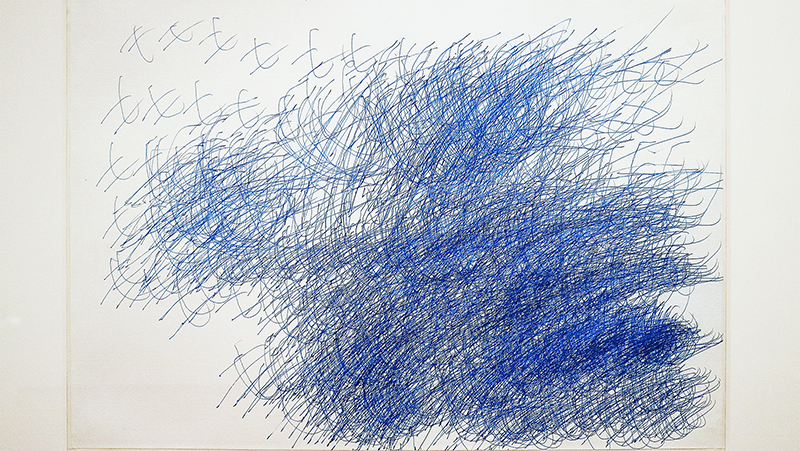

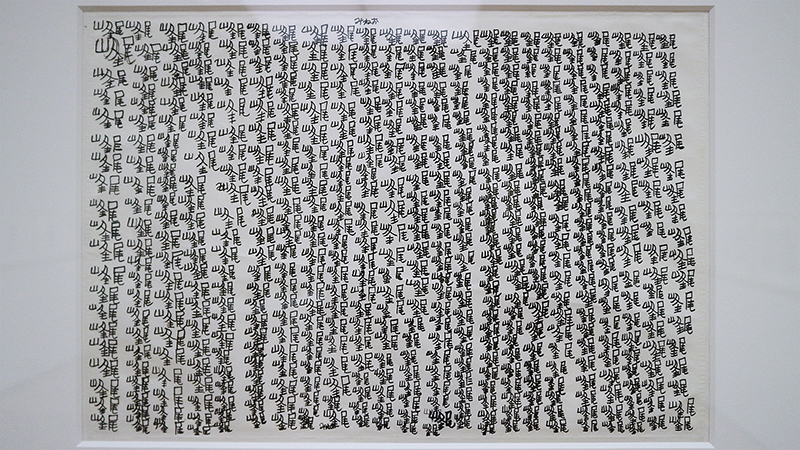

伊藤峰雄《いとうみねお》

伊藤峰雄さんは自分の名前を書き続けています。

漢字のときもひらがなの場合もあるけど、紙一面に書かれた文字の羅列は意匠を尽くしたデザインのようにも見えます。

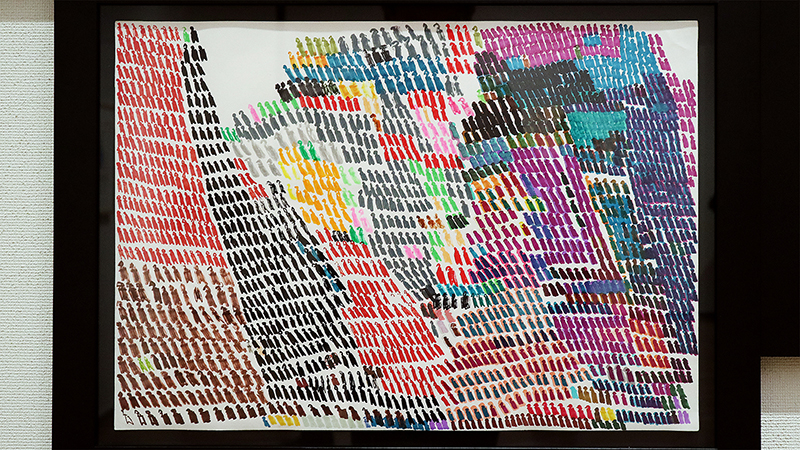

上田志保《こゆびとさん》

色とりどりの模様が一面に広がっています。よく見ると、ひとつひとつの模様は丸い頭に胴体、足がついている「人」。

たくさん並んでいる「人」たちを、つくり手の上田志保さんは「こゆびとさん」と呼んでいます。

彼女の作品には「こゆびとさん」の繰り返しがよく登場します。

「黙々と作り続ける内面的な創作世界」と捉えられがちな「アール・ブリュット」。

本展では社会とつながる、創作の意識が外に開かれた作品も多くみられます。

八島孝一《自転車に乗った猫》

八島孝一さんは、施設に通う道すがらに拾ったものをつなぎ合わせてオブジェをつくりました。

普段通り過ぎる道には実にいろいろなものが落ちていて、先入観を捨てて組み合わせるとこんなにおもしろい造形になるのです。

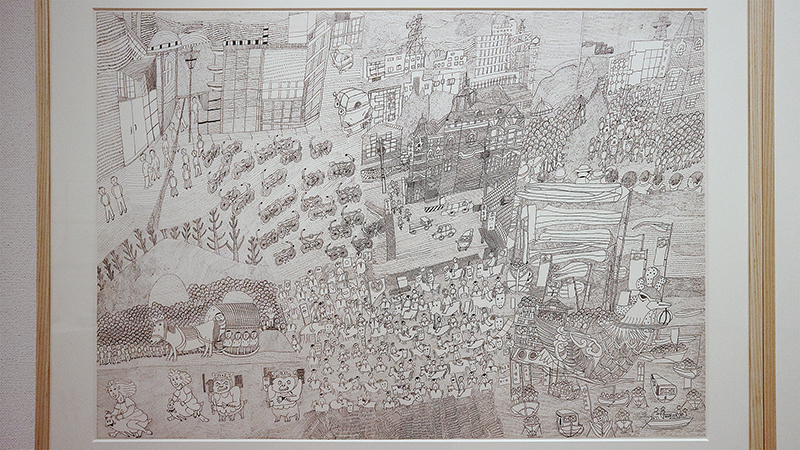

高橋和彦《岩手銀行のあるところ》

画面いっぱいの人、人、人。そしてなぜか馬、馬、馬。自転車もたくさん!

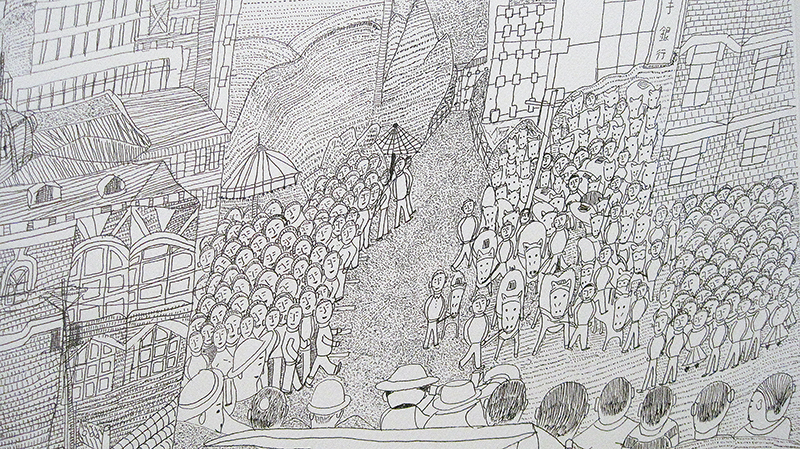

高橋和彦《岩手銀行のあるところ》部分拡大

高橋和彦さんの描く絵は、どれもたくさんの人が描かれています。

近くに寄って見ると、一つひとつの描写がとても細かいことに驚きます。

しかもこんなにみっちり描かれているのに、人びとの表情は伸び伸びしていて楽しそうなのです。

タイトルのつけ方も具体的なんだか適当なのか、とってもおもしろい。

展示風景

乗り物の数々、国旗、新聞紙面。つくり手たちは社会に存在するものに興味を持ってじっと見つめ、写真のように精密に再現しています。

車輪やドアなど実際に動かせるものもあります。つくり手一人ひとりが思い思いの「外の世界」を表現しているのです。

石野敬祐作品展示風景

壁いっぱい並ぶ、さまざまな服装の女の子たち。

カクカクした形がおもしろい石野敬祐さんのペーパークラフトは、アニメやゲームの登場人物のよう。

髪型や服装にもこだわりがみられ、チャイナドレスを着たカンフースタイルもあるんですよ。

社会とのつながりを観たあとは、心の内側への冒険です。

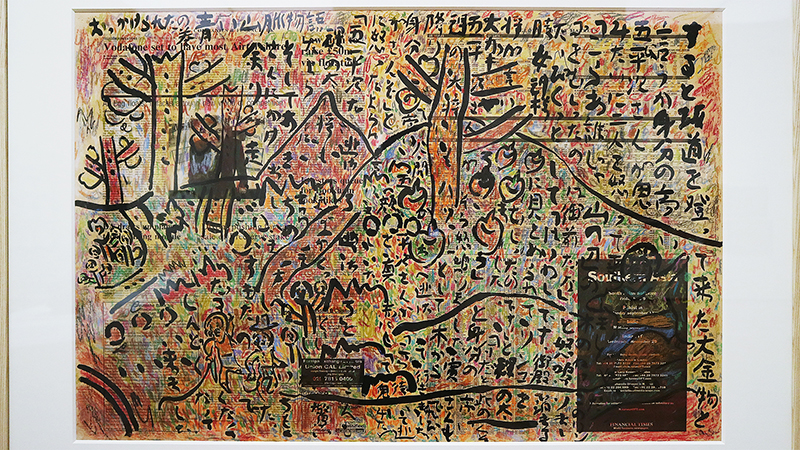

富塚純光《青い山脈物語8 おっかけられたの巻》

文字が先だったのでしょうか、それとも絵の上から文字を書き連ねたのでしょうか。富塚純光さんの作品に書かれた文字は、すでに絵の一部となっているよう。

懐かしい紙芝居を見ているようにも感じます。富塚さんの部屋の壁一面に貼ってある、自分の記憶が書かれたメモから毎月1枚選んでその内容を描いたもの。

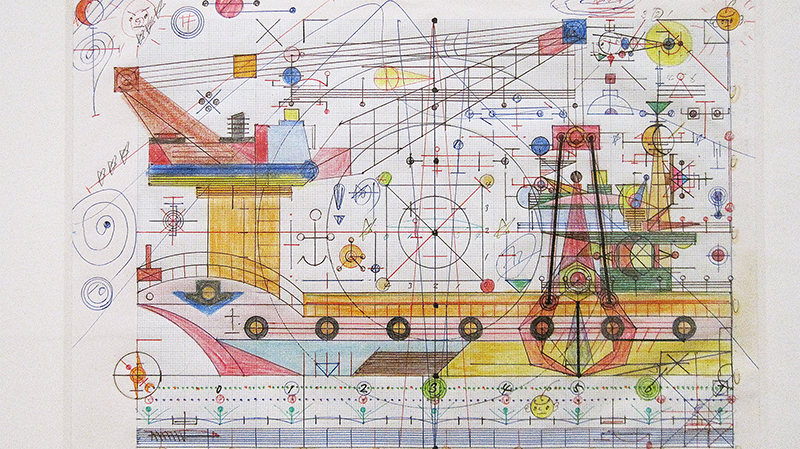

山崎健一《クレーン船》

入院前は季節労働者として土木建設の仕事をしていたという山崎健一さん。

方眼紙に几帳面に描かれた図面は、巨大なクレーン船でしょうか。

山崎さんは自分の「仕事」として絵に取り組んでいたそう。彼の経験と空想が入り混じった絵なのです。

土屋正彦《遠い国からの愛》

土屋正彦さんの描く宇宙や未来の物語は、彼にとっては現実の世界。書かれているストーリーや絵がとても具体的なんです。

思わずスケッチブックのページをめくって続きを見たくなるような絵ですね。

澤田真一作品展示風景

トゲトゲのイボイボ。縄文時代の土偶やインカの出土物を想起させる原始的な生命感がとてもインパクトのある作品。

何だかよくわからないけど、ユーモラスな表情に癒やされます。

澤田真一さんは日本のアール・ブリュットの世界ではその名を知られた存在で、世界的な芸術祭「ヴェネチア・ビエンナーレ」でも紹介され高い評価を受けています。

会場では、つくり手たちが作品を制作しているようすを収めた映像「冒険に出る理由」も上映されています。

うまく見られたいとか有名になりたいというためではなく、ただ「表現したい」「せざるをえなかった」というパッションだけで出来上がった作品。

そんな純粋な作品たちのパワーに、心が震える展覧会です。

テーブルの上に用意された材料でものづくりを体験

数々の作品を観て創作意欲を刺激されたら、自分でものづくりを体験できるコーナーが用意されていました。

机の上の材料や道具を使って、感じたものを自由に作ってみることができますよ。