国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

感覚する構造/WHAT MUSEUM

東京・天王洲にあるWHAT MUSEUMで、「感覚する構造 – 法隆寺から宇宙まで – 」展がはじまりました。

アート作品と建築模型を中心とした展覧会を開催しているWHAT MUSEUMですが、今回はその2フロアの全展示室を使って100点以上の構造模型を展示する、同館で過去最大規模の建築展です。

前後期の後期展となる本展では、前期展とは異なった着眼点から建築の「構造」を紹介。前期を見た方も、見ていない方も楽しめる展示となっています。

展示は4つの章から構成されています。まずは、「A 伝統建築と木造の未来」の章から。

はじめに《法隆寺五重塔》や《東大寺 大仏殿》といった、歴史ある木造建築の大きな模型が並びます。

「A-1 部材断面に見る 伝統木造」 展示風景

近年は再生可能な資源である点からも注目される木造建築ですが、日本では古くから木造建築が多く、特有の技術が蓄積されてきました。

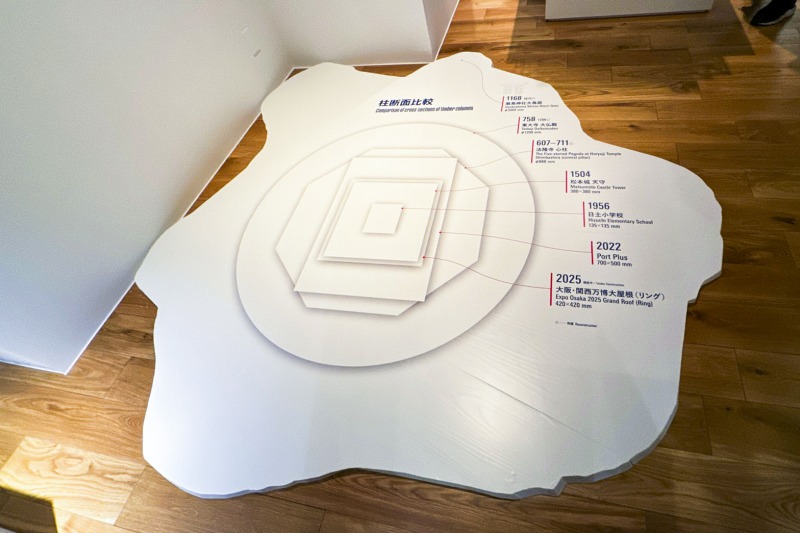

「厳島神社大鳥居 主柱断面と柱断面比較」。最も外側は1168年の厳島神社の大鳥居の外周、年代によって使用される柱の太さが大きく変化するようすが分かります。

森林資源が豊富で、太い柱を使って建物を作ってきた時代から、中世になって森林資源が減少してくると、これまでより限られた材を有効に活用する必要に迫られます。

こうした課題を解決するため、「貫(ぬき」)といわれる水平方向の材を使用して構造を強化する工法などの技法が生まれてきました。一口に「木造」といっても、時代によってその構造や考え方が変化していきます。

「貫(ぬき)」の構造を実際に組み立てて体験することもできます。

時代は進み、戦時中など資源の少ない時代には、木材と金属を併用して少ない材料で建築を成立させる技術が発達していきます。

旧峯山海軍航空基地格納庫 模型所蔵:東京大学生産研究所 腰原幹雄研究室

そして、木造建築の工学的なターニングポイントになった作品として紹介されるのは、1988年に竣工した熊本の《小国ドーム》です。

戦後、多くの住宅を建設するために、植林が進んだものの、手入れが行き届かず行き場の無い間伐材が課題となります。

こうした10cm角ほどの細い木材を活用し、金属のジョイントや樹脂による強化などの技術と組み合わせることでつくられました。

小国ドーム 構造設計:松井源吾、、森川義彦 建築設計:葉祥栄、模型所蔵:ニューサウスウェールズ大学

このほか、集成材やCLTといった材料の加工技術による木造建築の進歩の事例も模型とともに紹介されています。

「A-2 工学的アプローチによる木造」 展示風景

さらに、森林を循環させながら木材を適切に使用していく先にある未来の木造建築にも目を向けていきます。

(上)水戸市民会館 写真:中村絵

(下)水戸市民会館 構造設計:Arup、建築設計:伊東豊雄建築設計事務所・横須賀満夫建築設計事務所 協働企業体、模型所蔵:伊東豊雄建築設計事務所

2025年の大阪・関西万博の「大屋根リング」は、伝統建築の中に使われている「貫」の工法や、木材と金属部材を組み合わせる技術が活用され、「つくりやすく、解体しやすく、転用しやすい」構造となり、万博が終わったら一度分解されて再利用することを考慮したつくりになっています。

木造建築のレガシーと新しい技術を組み合わせ、時代に合った木材の活用を試みているようです。

大阪・関西万博 大屋根リング 全体模型 1/500 基本設計:藤本壮介+東畑建築事務所+梓設計、模型所蔵:株式会社 東畑建築事務所

大阪・関西万博 大屋根リング 部分模型 1/50 基本設計:藤本壮介+東畑建築事務所+梓設計、模型所蔵:東京大学生産技術研究所、KAP

解体後、木材を再利用するようすも示されています。

「B 次世代を担う構造家たち」では、建築の構造設計を担う構造家たちを紹介。

地震の多い日本は、「建築家」と「構造家」が協働で建物を設計することが多く、双方が影響し合って多くの名建築を生み出してきました。

「B 次世代を担う構造家たち」展示風景

例えば、《国立代々木競技場》などを設計してきた丹下健三は、多くの仕事で構造家の坪井善勝と組んでその建築を実現してきました。

WHAT MUSEUMの前身である建築倉庫ミュージアムでは、2019年にこうした構造家たちに注目した展覧会を開催し、会場では、その際に紹介されたベテランの構造家たちのインタビュー映像を見られます。

国立代々木競技場 構造設計 坪井善勝研究室、建築設計: 丹下健三・都市建築設計研究所、模型所蔵:建築倉庫

また、今回は新たに6名の若手構造家の作品も紹介。

「B 次世代を担う構造家たち」 展示風景

例えば、建築構造エンジニアの下田悠太は、膜の張力と棒材の圧縮力がバランスを保って成り立つ構造である「膜テンセグリティ」の新しい設計手法を開発。

最小限の素材で空間をつくるその構造を「イシガキフグ」というハリセンボンの仲間から着想したといい、複雑なその構造をコンピュータを使って設計する手法を提案しています。

生物標本 下田悠太

「C 構造デザインの展開」では、建築から離れ、構造デザインを建築以外の領域に展開した事例を紹介しています。

”かたい材料”と”引っぱる材料”のつり合いによって構造を安定化させる「テンセグリティ」を活用したテントは、少ないパーツから構成され、小さく収納できる一方で、簡単に広い空間を確保することができます。

Geodome 4 慶應義塾大学 環境情報学部 鳴川肇研究室、協働:株式会社ゴールドウィン、所蔵:株式会社ゴールドウィン

この「テンセグリティ」を提唱したアメリカの構造家 バックミンスター・フラーは、世界地図をゆがみを少なく平面に表記できる方法「ダイマクション・マップ」も1954年に考案しました。

これに対し、日本の建築家・構造家の鳴川肇は、構造設計で培った幾何学的な発想から新しい世界地図の描き方《オーサグラフ》を2009年に考案。

球面の空間をゆがみを少なく長方形へと投射できる方法として、大きな可能性を見いだしました。

「C 構造デザインの展開」 展示風景

さらに、「テンセグリティ」の構造や、三角形を組み合わせる「トラス」の構造などに着目し、、「HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE」のデザインチームは鳴川との協働を経てあらたなファッションを提案。

「構造デザイン」の考え方が、建築以外にも幅広い分野へと展開されています。

「D 宇宙空間へ」では、前期に続き、構造デザインを将来的な宇宙空間での生活に活かす研究についても紹介しています。

「D 宇宙空間へ」 展示風景

まとめ

毎日、多くの建築に囲まれながらも、なかなか目に付かない「構造デザイン」の世界。

やや難解にも感じられる分野ですが、美しく直感的に理解しやすい建築模型や、手に取って体験できる模型から、その世界に触れられる展覧会です。

法隆寺から宇宙まで、時間と空間を超えて、「構造デザイン」の世界をのぞいてみませんか?