PROMOTION

100%スウェーデン絵画の空間から学ぶ幸福な暮らしのヒント

2026年2月24日

8月15日は終戦記念日。

戦後79年が経とうとする今でも、残念ながら戦争が絶えることはありません。

この夏、スフマートでは戦争を生きた画家たちにスポットを当て、戦争や平和について考えるインタビュー特集を全4回に渡ってお届けします。

▼前回のインタビュー

ちひろ美術館・東京

2024年8月8日、絵本画家いわさきちひろ(1918-1974)がこの世を去って50年目を迎えました。

陸軍の建築技師である父と女学校教師の母のもとに生まれたちひろは、戦時下に青春時代を送るものの、当時としては比較的恵まれた生活を送っていたといいます。

小さい頃から絵が上手で、14歳のときに洋画家・岡田三郎助の画塾に通いはじめます。

才能に恵まれましたが、三人姉妹の長女として家を継がなければならず、一度は画家になることを諦めました。

それが一転、終戦後に自身の戦争体験を見つめ直し、単身で上京し画家への道を歩んでいきます。

生涯にわたって子どもと花を描き続けたちひろが、絵を通して私たちに語りかけてくる平和への思いとは?

ちひろ美術館・東京の原島恵主任学芸員に話を伺いました。

ちひろ美術館・東京 原島恵主任学芸員

──戦時下でも恵まれた環境にあったちひろは、どんな戦争体験をしたのでしょうか。

世の中がいよいよ戦争一色となった1944年、ちひろは女子義勇隊に同行し書道の教師という名目で、旧満州(現・中国東北部)に渡りました。

そこで日本で聞かされていた満州のようすと全く異なる現実を知ります。

満州での暮らしは非常に貧しく、食事もヒエやアワ。書を学ぶような優雅な時間はどこにもありませんでした。

ショックを受けたちひろは、心身ともに支障をきたしてしまいます。

しかし、幸運なことに書道の教え子の伯父が現地の部隊長を務めていたことから、官舎に引き取られて、当時の満州では比較的恵まれた生活ができるようになりました。

さらに部隊長は戦局の悪化が見えてくると、ちひろが日本に帰国できるよう取り計らってくれたといいます。

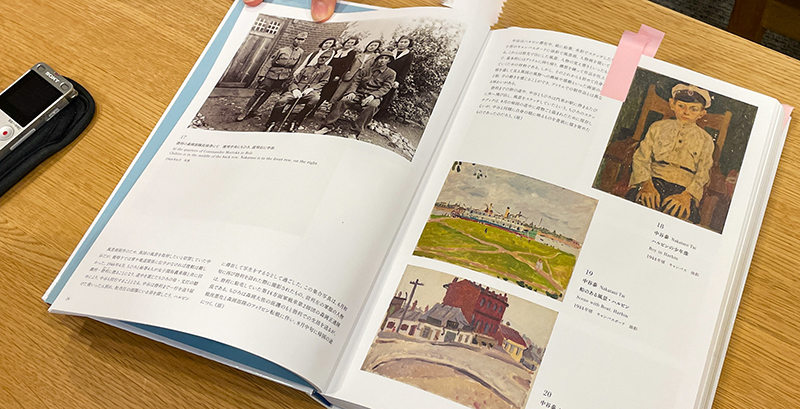

旧満州国勃利(現・中国黒龍江省) 森岡部隊長宿舎前にて。後列左から3人目がちひろ

これは本当に奇跡的なことで、ちひろと一緒に満州に渡った満蒙開拓団の女性たち、いわゆる「大陸の花嫁たち」の中で生きて日本に帰ることができた人というのはほとんどいないんです。

その後、ちひろは当時のことをあまり語っていません。この戦争体験は、ちひろの心に大きな影を落とし、後に絵を描いていく上でも影響を与えていると考えられます。

──終戦の3ヶ月前には空襲も経験していますよね。

5月の山の手空襲で、ちひろの自宅があった東京都中野区周辺も一面爆撃を受けました。

家は焼けてしまい、火の海の中を一晩中逃げまどって、翌朝になってようやくバラバラになっていた家族との再会を果たします。

運よく家族全員が助かり、その後は母親の実家があった長野県松本市に疎開し、そこで終戦を迎えました。

ここでようやく、ちひろは戦争と向き合うことができたんですよね。

「戦争が終わって、はじめてなぜ戦争がおきるのかということが学べました。そして、その戦争に反対して牢に入れられた人たちのいたことを知りました。殺された人のいることも知りました。大きい感動を受けました。そして、その方々の人間にたいする深い愛と、真理を求める心が、命をかけてまでこの戦争に反対させたのだと思いました」

「人生手帳」(文理書院)1972年 12月号より

後年ちひろは、インタビュー中で、戦争についてこのように語っています。

──戦争が終わってからその実態を知ったちひろは、とても複雑な気持ちだったのではないでしょうか。

現実に直面した後のちひろは、自分自身の頭で考え行動し始めるようになります。

ちひろは空襲で被災した「戦争の被害者」でもありますが、同時に父親が軍属であり、母親も戦時体制に与する仕事をしていたことから、「加害者的な立場」にも立っていたということを改めて見つめ直したのではないかなと思います。

終戦翌日から書かれた『草穂』には、家も職も失ってこれからどう生きていけばいいのかと、揺れる気持ちがつづられています。

また『草穂』には、絵を描くことを諦められない思いが赤裸々に書かれていました。

終戦の翌年、ちひろは画家になることを決意して半ば家出同然で上京します。

いわさきちひろ 「草穂」より『草穂』 1945年 1ページ目に描かれた金松寺山のスケッチ。杜甫の漢詩の一節「国破れて山河あり」が書き添えられている

──それで、丸木位里(いり)・俊(とし)夫妻に出会ったのですね。

上京直後は知人のつてで、丸木夫妻のところに少しの間お世話になったようです。それが縁となって俊に師事し、また彼女を姉のように慕っていたといいます。

ちひろは、丸木夫妻の池袋モンパルナスのアトリエで開催される早朝デッサン会にも参加していました。

昼間は人民新聞社の記者として働きながら、画家になるために、ひとときもスケッチブックを離さずに持ち歩いていたそうです。

1950年4月10日撮影の写真。左が丸木俊

1950年ごろの日本の美術界は、一時的にさまざまある会派の垣根が取り払われて、民主的な芸術をつくっていこうという熱気に包まれていました。

ちひろもおそらく、世の中をよくしていこう、多くの人たちのための芸術を創り出そうという強い気持ちを持って描いていたと考えられます。

ただ、その当時からちひろの代名詞でもある「子ども」と「花」を描いていたので、時にはそれが甘く見られ「少女趣味だ」などの批判もありました。

そうした批判を受けつつも、ちひろは生涯にわたって子どもと花の絵を描き続けます。

いわさきちひろ 広島から八里の道を歩いて帰ってきた少女『わたしがちいさかったときに』(童心社)より 1967年

美しく可愛らしい子どもや花といったものが否定される世の中は、決して平和ではない。

そんな強い信念が彼女の中にあったのではないかと考えられます。

──60年代後半から70年代前半には、戦争をテーマにした絵本を3作も手がけていますね。

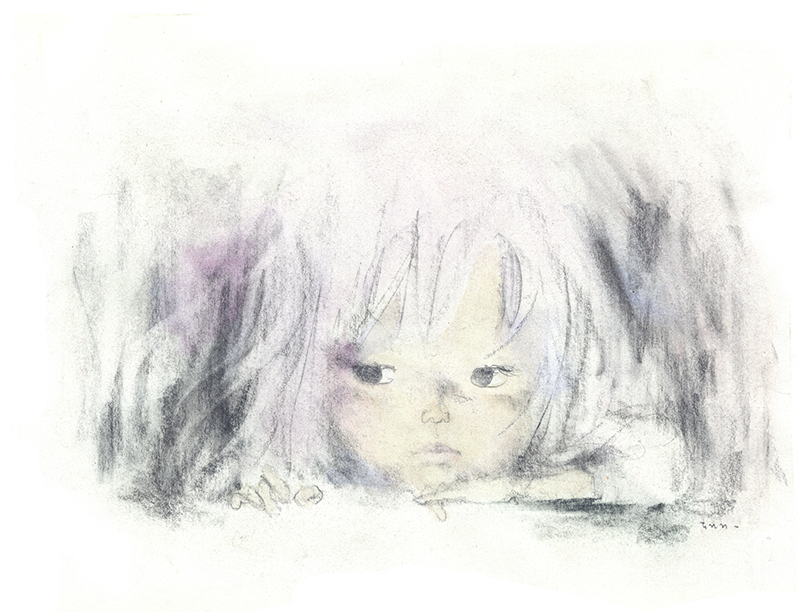

1967年に出版された『わたしがちいさかったときに』(童心社)は、広島で被爆した子どもたちの手記にちひろが絵を添えた絵本です。

編集者から依頼があった当初、ちひろは非常に困惑しました。

やはり真っ先に思い浮かんだのが丸木夫妻が描いた《原爆の図》だったんでしょうね。

「丸木夫妻のような絵は描けない」と言ったそうですが、編集者に背中を押され、自身の表現を模索して、本作に取り組みます。

表紙の一枚は、編集者から「こちらを見つめている子どもを描いてほしい」と言われて描いたものです。

師事していた俊から「一度描いた線は簡単には消すな」と教えられていたちひろですが、この絵を描いた時は、画用紙に鉛筆で描いては消し、描いては消しを繰り返したそうです。

ボロボロになった絵肌でこの子の傷ついた心を、途切れ途切れとなった線でこの子の震えるような恐怖やなんとも言えない気持ちを表現したように思います。

ある意味、線を消すことで描いていたとも言えます。

いわさきちひろ 焼跡を見つめる少年『わたしがちいさかったときに』(童心社)より 1967年

この絵本では、ちひろは傷ついている子どもを描いていません。あくまでも、子どもの日常を描いていて、そうした日常が一瞬にして奪われてしまったことの残酷さをより克明に浮かび上がらせています。

丸木夫妻が《原爆の図》で原爆の実相を体当たりで描いたのに対し、ちひろは子どもの心に寄り添い原爆で壊されてしまった光の部分を描くことで闇の部分を映し出しました。

──ベトナム戦争が長期化し世界各地で反戦運動が広がっていくと、ちひろもベトナムの子どもたちに心を寄せていきますね。

ちひろが戦争をテーマに描いた2作目『母さんはおるす』(新日本出版社)は、ベトナムの作家グェン・ティによる物語が原作の絵本です。

ベトナム戦争で日々戦場へ向かう母親と、「学校ごっこ」をするなどして母親の帰りを待つ幼い5人の姉弟の暮らしを描いています。

一見すると可愛らしい子どもたちが描かれているのですが、日常生活の中に戦争が当然のように溶け込んでいて、背景を考えるととても恐ろしい物語です。

「ゲリラ隊のお姉さんたちは、銃を肩にかけている。」可愛らしい少女の傍には草に隠れるようにしてライフル銃が描かれている

──ちひろにとって最後の絵本となった『戦火のなかの子どもたち』(岩崎書店)も、当時のベトナムの子どもたちへの思いが詰まった一冊ですね。

はい。『戦火のなかの子どもたち』は、画家仲間たちとグループ展を開催し、そこに出展した「子ども」と題した3点の絵がきっかけで生まれた絵本です。

それは鮮やかな色を一切使わずに描かれていて、ちひろがこれまで描いてきた絵とは雰囲気が全く異なる作品でした。

絵本の表紙にもなった絵の子どもの目に注目してみてください。

いわさきちひろ 戦火のなかの少女 1972年

ちひろが子どもを描くときは、黒目だけのつぶらな瞳を描くことが多いので目線がわりと合うのですが、この子には白目が描かれていて目線が合いません。

この絵に対して、アニメーション映画監督の高畑勲さんは「こちらに同情を求めてくるのではなく、ちひろの描いた子どもたちは逆境を耐え忍ぶしかないその意志を、しっかり感じさせている」と、おっしゃってました。

1972年から絵本の制作に取り掛かり、『戦火のなかの子どもたち』はおよそ1年かけて完成しました。

この頃のちひろは体調が優れず入退院を繰り返しながらの制作だったのですが、実は校正刷りという最終段階で一場面だけ絵を差し替えているんです。

それが、こちらの「母さんといっしょに もえていった ちいさなぼうや。」という場面でした。

いわさきちひろ 焔のなかの母と子 1973年

意外かもしれないですが、ちひろは母子像を多くは描いていません。この母親も本作で唯一描かれている大人です。

憤りを感じさせるような表情からは、大人として子どもを守りたいという、ちひろの強い思いが伝わってきます。

一般的にはあり得ないタイミングで絵を差し替えるほど、この絵を描かなければ自分が伝えたいことは十分には伝わらないと考えたのではないでしょうか。

母親の厳しい表情に対して、胸に抱かれている赤ちゃんのあどけなさがとても対照的です。

どんなに悲惨で苦しい状況でも、子どもは愛情に包まれてさえいれば安心できる。

そんな普遍的な子どものしあわせを物語っているように見えます。

いわさきちひろの絵といえば、淡く透明感ある色づかいのやさしい絵を思い浮かべます。

しかし、戦争をテーマにしたちひろ作品を知ると、ちひろの絵の根底にある生きる喜びや人間本来の美しさがより鮮やかに迫ってきます。

ちひろは声高には戦争反対を訴えることはありませんでしたが、自身の絵に次のような言葉を添えて残しています。

「ベトナムのこども 私たちの日本のこども 世界中のこどもみんなに平和と しあわせを」。

世界中で今も続く戦争を前に、私たちはこの言葉を改めてかみしめる必要があるのではないでしょうか。