国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

日光の彩色と金工 —社寺建築の美しさの謎を解く/竹中大工道具館

展示風景 撮影:宮本敏明

ユネスコの世界文化遺産に登録されている「日光の社寺」。

ちょっと聞き馴染みがなくても「日光東照宮」と聞くと、ピンとくる方も多いのではないでしょうか。

とくに関東地方にお住いの方なら、一度は学校行事で行った人も多いはず。

世界遺産「日光の社寺」は、17世紀の日本を代表する芸術家たちの作品群といわれ、当時最高水準の建築技術によってつくられました。

竹中大工道具館 外観

大工道具から日本の木造建築の技術を紹介する竹中大工道具館にて、2024年12月15日まで「日光の彩色と金工―社寺建築の美しさの謎を解く」が開催中です。

本展では、ユネスコ無形文化遺産として登録された「伝統建築工匠の技」のうち、世界遺産「日光の社寺」を彩る「彩色」と「金工」そして「漆塗」に着目。

その美しさの謎に迫る展覧会です。

きらびやかな建築装飾と伝統技術を間近で鑑賞することができる企画展「日光の彩色と金工」。

ここでは本展の見どころをご紹介していきます。

日光でもっとも有名な建築である東照宮陽明門。国宝にも認定されている日本でもっとも美しい門のひとつです。

その名前は、宮中(京都御所)の12門のひとつである東の正門の名称「陽明門」が由来なのだとか。

いつまで見ていても見飽きないところから「日暮門(ひぐらしもん)」とも呼ばれています。

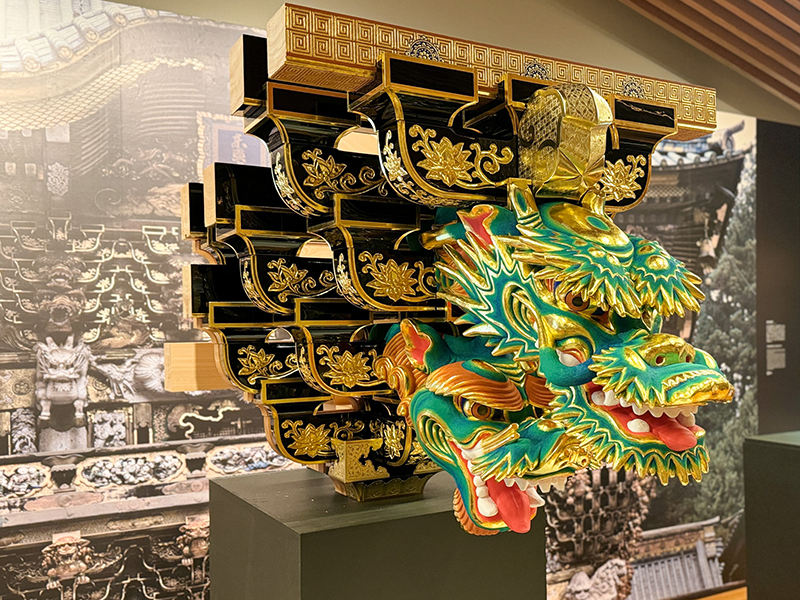

東照宮陽明門組物模型 2024年 竹中大工道具館 制作:鵤工舎、佐和漆工芸社、鈴木錺金具工芸社

本展では陽明門の屋根を支える組物模型を展示。

上段は「龍」で下段は「息(いき)」という名前の伝説上の生き物です。

陽明門の屋根を「なんとなく龍みたいな彫刻があるな」と眺めていましたが、こうして間近で観ると迫力は段違い!

展示室では左右、正面からじっくり鑑賞することができますよ。

日光の寺社彫刻の修理にあたって、江戸時代より将来の修理に供えて色鮮やかな彩色図が描かれていました。

しかし、これらは一般の人には伝わっておらず、あまり知られていません。

展示風景 撮影:宮本敏明

本企画展では、修理の副産物である彩色図も紹介。

文化財建築が守られ次世代へと受け継がれている現場を観ることができます。

建築装飾の美しさを生み出す職人の「技」についても、詳しく展示されています。

展示風景 撮影:宮本敏明

こちらは、彩色の材料と道具の展示。カラフルな石が紹介されていますね。

「色を塗る」と聞いて思い浮かべる道具は、チューブ絵具や色えんぴつ、建築みたいに大きなものだとペンキなどが頭にポンと浮かびますね。

(奥)彩色顔料(手前)膠 いずれも、日光社寺文化財保存会

日光の社寺をはじめとする文化財建築の彩色では、基本的に天然岩絵の具の原材料や天然イタボ牡蠣(かき)、胡粉(ごふん)、膠(にかわ)などが使用されています。

「彩色」という技術を一つみても、さまざまな道具が使用されています。

こうしたものづくりの裏にある独特な素材を詳しく鑑賞できるのは、竹中大工道具館ならではの展示です。

日本の文化財建築を支えるその技術についても、ぜひ会場でじっくりとご覧ください。

展示風景 撮影:宮本敏明

世界遺産「日光の社寺」を彩る「彩色」や「金工」、「漆塗」の技術にスポットを当てて紹介する企画展「日光の彩色と金工」。

開館40周年を迎えた竹中大工道具館では現在、記念イベントも順次開催中です。

山陽新幹線「新神戸駅」から徒歩3分のところにある竹中大工道具館。

この秋の観光に訪れてみては?