国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

年も明けて落ち着いてきた2月後半。そろそろ久しぶりに、美術館巡りを再開してみてはいかがでしょうか。

この春オススメの「3つの展覧会」をスフマート編集部がピックアップ。3展の無料観覧券をセットにして、抽選で5組10名様にプレゼントします!

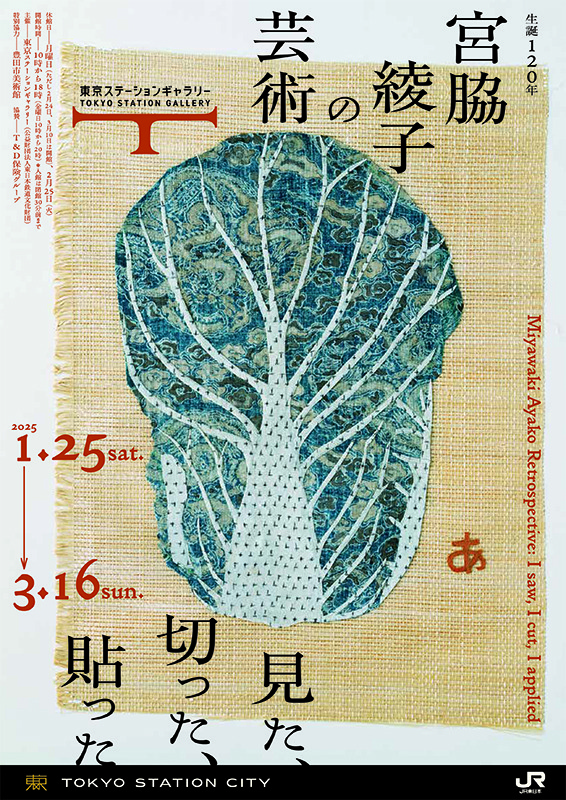

宮脇綾子(1905-1995)は身近なモノを対象に、布と紙で美しく親しみやすい作品を生み出しました。

アプリケ、コラージュ、手芸などに分類されてきた彼女の作品は、しかしいずれの枠にも収まりきらない豊かな世界をつくり上げています。

モティーフにしたのは野菜や魚など、主婦として毎日目にしていたもの。

それらを徹底的に観察し、時に割って断面をさらし、分解して構造を確かめる。たゆまぬ研究の果てに生み出された作品は、造形的に優れているだけでなく、高いデザイン性と繊細な色彩感覚に支えられ、いのちの輝きを見事に表現しています。

本展では、宮脇綾子をひとりの優れた造形作家として捉え、約150点の作品と資料を造形的な特徴に基づいて8章に分類・構成していきます。

美術史のことばを使って分析することで、宮脇綾子の芸術に新たな光を当てようとする試みです。

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/

昭和30年代には、三種の神器に象徴される電化製品や、適量にパッケージ化された食品・衛生用品など、便利な新商品が次々と登場し、流通もスピード化することで、人びとの衣食住は大きく変化しました。

一方で、製造業やサービス業に従事する人びとが増え、働き方や時間感覚も変わるなか、仕事の合間や余暇を慰める嗜好品や娯楽にも変化が及びました。

本展では、当時を代表する商品や広告を当館や近隣の企業博物館が所蔵する資料で展示し、懐古的に語られてきたこの時代を、変化という視点から再考します。

公式サイト:https://www.tabashio.jp/

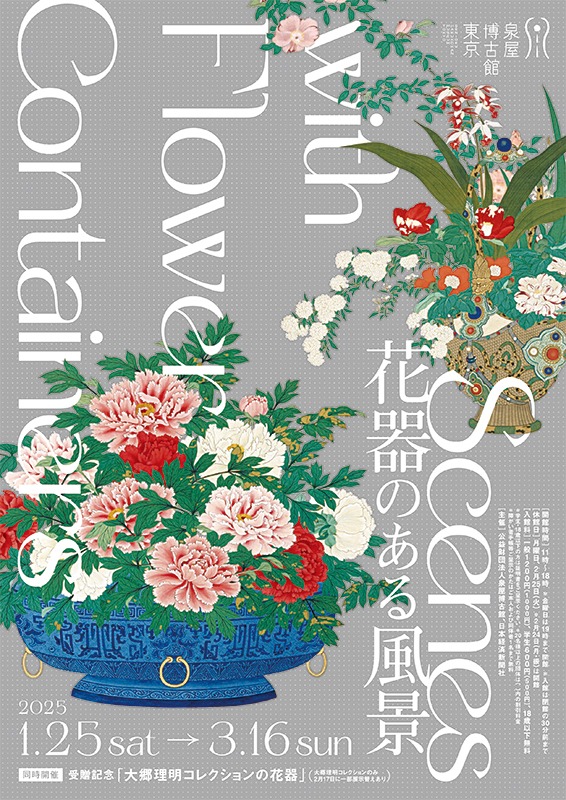

日本における花器の歴史は、中国より寺院における荘厳の道具として伝来したのがはじまりとされます。室町時代には連歌や茶会、 生花など室内芸能がさかんになり、中国から輸入された唐物と称される書画、調度類や茶道具、文房具を座敷に並び立てる「座敷飾り」が発展します。床の間の飾りには、唐物の花生・香炉・香合・天目などが飾られました。

茶の湯の世界でも、清浄なる空間を演出するものとして、花器は重用されました。唐物の金属製の花器をもとに、日本でも中世以降、陶磁器や竹など様々な素材で花入が作られ、日本独自の美意識が誕生します。

住友コレクションには、室町時代の茶人、松本珠報が所持したとされる《砂張舟形釣花入 銘松本船》、江戸時代の茶人、小堀遠州ゆかりの《古銅象耳花入 銘キネナリ》などの花器が伝世します。本展では、住友コレクションから花器と花器が描かれた絵画を紹介します。

同時開催として、 華道家・大郷理明氏よりご寄贈頂いた花器コレクションも紹介します。あわせてお楽しみください。

(出品点数 約90点、会期中の展示替えあり)

公式サイト:https://sen-oku.or.jp/tokyo/

この春オススメの3つの展覧会。この機会にぜひ応募してみてくださいね。

【無料観覧券が当選した方へ】

無料観覧券をお持ちの場合でも、日時指定予約が必要な展覧会では、別途各展覧会のチケット購入ページより、日時指定予約のお申し込みが必要な場合があります。

必ず各展覧会の公式サイトで、入館方法をご確認いただいてからご来場下さい。別の券種をお持ちの方は、日時指定予約の必要の有無が変わる場合がありますのでご注意下さい。