国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史/東京藝術大学大学美術館

(中央)《玉熨斗(たまのし)図》伊藤若冲筆 江戸時代 18世紀 鹿苑寺

東京藝術大学大学美術館で、「相国寺展―金閣・銀閣 鳳凰がみつめた美の歴史」が開催中です。

相国寺承天閣美術館開館40周年を記念した本展。

相国寺が所蔵する国宝・重要文化財40件以上を含む名品を中心に、金閣の屋根の上からその歴史を見守ってきた「鳳凰が見つめた美」に迫ります。

金閣寺、銀閣寺の通称で知られる鹿苑寺と慈照寺は、修学旅行などで訪れることも多い有名な寺院です。

これらを有する相国寺は、室町幕府3代将軍・足利義満(1358-1408)が創建した臨済宗の大本山で、禅宗文化の中心として発展してきました。

義満は1397年に北山に山荘を築き、金閣寺を建てました。

彼の死後、この地は鹿苑寺(金閣寺)となります。

(左)【重要文化財】僧侶のすがたで描かれた 《足利義満像》伝 土佐行広筆 室町時代・応永15年(1408) 鹿苑寺 前期展示

一方、義満の孫である8代将軍・足利義政(1394-1441)が東山に築いた山荘は、のちに慈照寺(銀閣寺)となりました。

《唐物小丸壺茶入(唐物青貝四方盆添) 一式》茶入:中国・南宋-元時代 13世紀、盆:中国・明時代 16-17世紀 慈照寺

《鳴鶴図》は、創建当時の文化を今に伝える貴重な作品です。

室町時代以降、多くの画家の手本となり、前期には狩野探幽が模写した《飛鶴図》も展示されています。

【重要文化財】 《鳴鶴図》 文正筆 中国・元–明時代 14–15世紀 相国寺 前期展示

15世紀には、如拙(じょせつ)や周文(しゅうぶん)といった画僧が、新たな水墨画の様式を確立しました。

伝・如拙の《墨梅図》は、室町時代の相国寺で盛んに描かれた詩画軸(*)を代表する作品です。

*詩画軸(しがじく):詩と絵が一体となった水墨画の形式のこと。

(中央)【重要文化財】《墨梅図》伝 如拙筆 絶海中津賛 室町時代・15世紀 正木美術館

そして彼らを師と仰いだのが、若き日を相国寺で過ごした室町水墨画の巨匠・雪舟(1420-1506?)です。

《渡唐天神図》は、菅原道真が中国に渡り、禅を学んだという説話をもとにした雪舟初期の作品で、展覧会では初公開となります。

後期には、新たに相国寺コレクションに加わった《毘沙門天像》も展示されます。

《渡唐天神図》雪舟筆 室町時代・15世紀 個人蔵

江戸時代初期、相国寺文化を支えたのは後水尾天皇(1596-1680)でした。

天皇が寄進したとされる《観音猿猴図》は、当時画壇の中心的な存在だった狩野探幽とその弟2人による合作です。

探幽が相国寺の依頼で制作した作品も展示されています。

《観音猿猴図》狩野探幽筆、狩野尚信筆、狩野安信筆 江戸時代・正保2年(1645) 相国寺 前期展示

室町時代、日本と中国の文化交流の中心だった相国寺には、多くの中国絵画の名品が伝わっています。

日本の絵師にも影響を与えた、中国・明時代の華麗な花鳥画も、本展の見どころのひとつです。

「第2章 中世相国寺文化圏─雪舟がみた風景」展示風景

江戸時代、相国寺に新たな風を吹き込んだのは、伊藤若冲(1716-1800)でした。

相国寺と若冲の縁は深く、国宝《動植綵絵》(皇居三の丸尚蔵館蔵)も、もとは相国寺に寄進されたものです。

現在も相国寺は多くの若冲作品を所蔵しており、今回は東京でその傑作をたっぷり楽しめます。

若冲の才能を見出し、支援したのは、相国寺の僧・梅荘顕常(ばいそうけんじょう)です。

(左から)《伊藤若冲像》 久保田米僊筆 明治時代・19世紀 相国寺、《梅荘顕常像》世継希僊筆 梅荘顕常賛 江戸時代・18世紀 慈雲院、《売茶翁像》 伊藤若冲筆 梅荘顕常賛 江戸時代・18世紀 相国寺

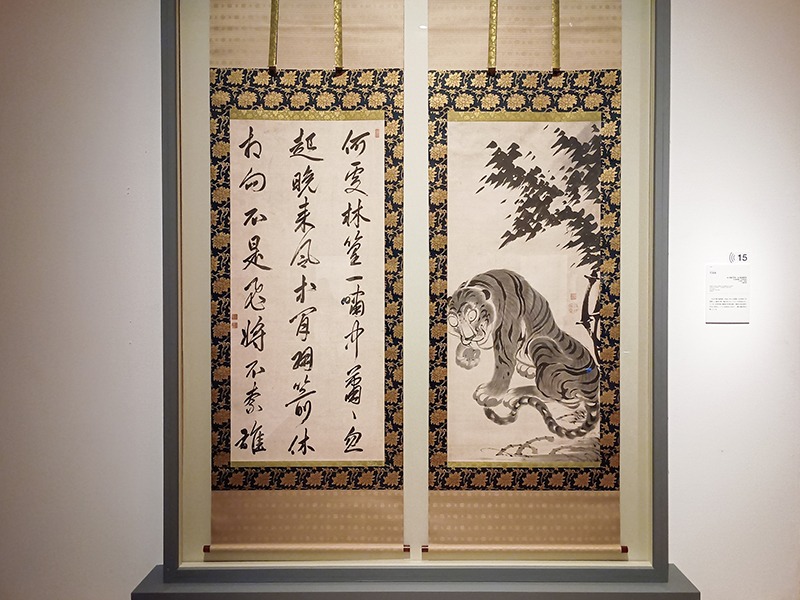

ユーモラスな表情の虎を描いた《竹虎図》は、若冲の水墨画と、それに添えられた梅荘の漢詩が対になった作品です。

《竹虎図》絵:伊藤若冲筆 賛:梅荘顕常筆 江戸時代・18世紀 鹿苑寺

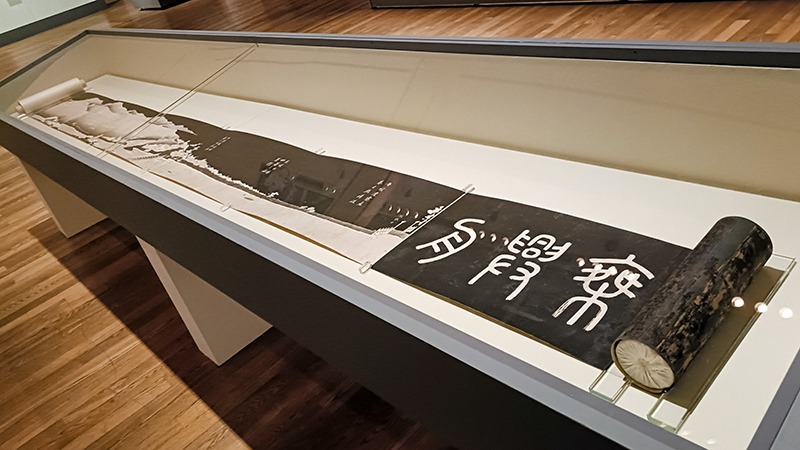

若冲と梅荘が京から淀川を下った際の体験をもとにした《乘興舟(じょうきょうしゅう)》。

本作は、若冲が船から見た風景を描き、それに梅荘が短い漢詩や文章を添えた合作です。

美しいモノクロームで表現された作品を通じて、2人がたどった旅を追体験することができます。

《乗興舟》伊藤若冲筆 江戸時代・明和4年(1767) 和泉市久保惣記念美術館 前後期場面替

鹿苑寺(金閣寺)大書院に描かれた障壁画は、若冲初期の代表作のひとつです。

特に今回は、もっとも格式の高い一之間を飾っていた「葡萄小禽図」と、その裏面の「松鶴図」を同時に鑑賞できる貴重な機会となります。

【重要文化財】《鹿苑寺大書院障壁画》(手前)二之間 松鶴図、(奥)四之間 双鶏図 伊藤若冲筆 江戸時代・宝暦9年(1759) 鹿苑寺

展示の最後に紹介されるのは近年新たに収蔵された名品群です。

若冲とほぼ同時代の18世紀の京都では、円山応挙(1733-1795)が活躍していました。

《七難七福図巻》は、応挙が3年をかけて制作した、全長39mにもおよぶ絵巻です。

天災、人災、幸福をテーマにした3巻で構成され、それぞれ災害の恐ろしさや人間の残酷さ、幸せな光景がリアルに描かれています。

【重要文化財】 《七難七福図巻》 円山応挙筆 江戸時代・明和5年(1768) 相国寺 前後期場面替

《玳玻盞散花文天目茶碗》は、花の文様が浮かび上がるような美しい意匠が特徴で、天目茶碗の名品として名高い国宝です。

桃山時代を代表する絵師・長谷川等伯(1539-1610)の屏風など、近世絵画の名品も展示されています。

(手前)【国宝】《玳玻盞散花文天目茶碗》吉州窯 中国 南宋時代・ 12–13世紀 相国寺、(奥)《萩芒図屏風》長谷川等伯筆 桃山時代・16–17世紀 相国寺 いずれも前期展示

後期には俵屋宗達の《蔦の細道図屏風》(重要文化財)も登場。『伊勢物語』をもとにした、宗達の大胆な構図とデザイン性が際立つ名作です。

「令和の詩画軸」は、室町時代の詩画軸を現代によみがえらせる試みです。

相国寺管長・有馬頼底師の賛と、東京藝術大学学長・日比野克彦の画によって、本展のために新たに制作されました。

過去と現在の芸術をつなぐとともに、本展の歴史的意義を後世に伝えるアーカイブとしての役割も担っています。

《令和の詩画軸》絵:日比野克彦筆 賛:有馬頼底筆 令和7年(2025)

展覧会オリジナルグッズも充実しています。

若冲の《鹿苑寺大書院障壁画》をモチーフにしたメモパッドや、探幽、応挙らが描いた動物をピックアップしたマグネットセットなど。

ここでしか手に入らない魅力的なアイテムが用意されています。

また、京都の宇治茶専門店・祇園辻利の、香り豊かな抹茶せんべいは、おみやげとしてもおすすめです。

相国寺は、時代を超えて多くの芸術家を育て、数々の名作を生み出す舞台となりました。

そしてその歴史はこれからも続きます。

この機会に金閣・銀閣とともに相国寺で受け継がれた美の世界を、名品にまつわる物語とともにたどってみてはいかがでしょうか。

※会期中展示替えあり。展示期間表記のない作品は通期展示。