国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

生誕150年記念 上村松園/大阪中之島美術館

気品ある清澄な女性像を描いて知られる上村松園(1875-1949)。生誕150年を記念して、大阪では初めての大回顧展が大阪中之島美術館で始まりました。

松園芸術に貫かれた制作上の「視点」に着目した4つのテーマで構成され、本画のほか下絵や素描、遺品も紹介して明治から昭和まで60年の画業を辿ります。

音声ガイドナビゲーターは、木村多江さんです。

上村松園《16歳の自画像》1891(明治24)年 松伯美術館 【通期展示】

幼き頃より絵を描くのが大好きだった松園は、圧倒的に男性が大半を占めた画壇において、当時理不尽な思いもしたはず。

そこを強い精神力と日々のたゆまぬ努力で実力派として頭角を現し、美人画の第一人者となっていきました。

松園が描く日本の女性像は、着物や帯の柄はもちろんのこと、帯の結び方、髪の結い方、髪飾り、紋、襟元、襟足や袖口、袂の重ね色など細部まで目を凝らして眺めたい。

左から:上村松園《人生の花》1899(明治32)年 名都美術館 【前期3/29-5/11】、上村松園《人生の花》1899(明治32)年 京都市美術館 【前期3/29-5/11】

松園は27歳で出産して母となりました。子は後に花鳥画家となった上村松篁(しょうこう)です。

結婚せず、その後も画家を一生の仕事として、画業に専念しました。

上村松園《青眉》1934(昭和9)年 吉野石膏コレクション 【前期3/29-5/11】

松園の画業を支えたのが女手一つで松園姉妹を育て上げた母でした。

《青眉》は母が亡くなった直後に描かれた作品です。《青眉》には、毎日眉の手入れていた松園の母の青い眉で、母への追慕が込められています。

左から:上村松園《三美人之図》1908(明治41)年 光ミュージアム 【通期展示】、上村松園《花のにぎわい》1907-12(明治40年代)年 京都国立近代美術館【前期3/29-5/11】

浮世絵などの古画を創作に活かしポーズや構図に工夫を凝らして、四季折々の中に息づく女性を描いています。

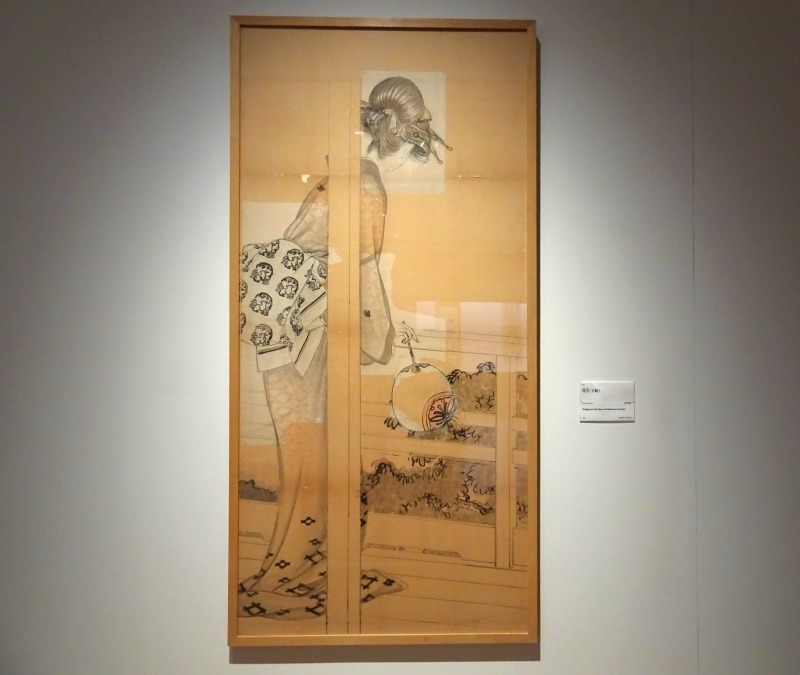

上村松園《待月》1926(大正15)年 京都市美術館 【前期3/29-5/11】

上村松園《待月(下絵)》1926(大正15)年 松伯美術館 【前期3/29-5/11】

特徴的な構図の《待月》、空を見上げず月の出を待つのか下方を眺める柱の向こうの後ろ姿を描いています。

団扇持つ白く細い指、黒地の薄物の着物、袖口には白地に赤の釘抜き紋の襦が見え隠れし、帯は波兎模様で心憎い。

上村松園《雪》1942(昭和17)年 東京国立近代美術館【前期3/29-5/11】

雪の日に傘をさす美人画は多いが、美人画という範疇の中にあって松園は鏑木清方や北野恒富などとは一線を画すと言われる所以が本作品からも分かります。

上村松園《清少納言》1917‒18(大正6 ‒ 7)年頃 【前期3/29-5/11】

清少納言の才女ぶりを書きとめた枕草子の「香炉峰の雪」を描いています。

明治末から大正期にかけて若い画家たちは新しい日本画を模索します。

その様な動きの中で、松園は制作の方向性に苦心し、神経衰弱にも悩まされました。

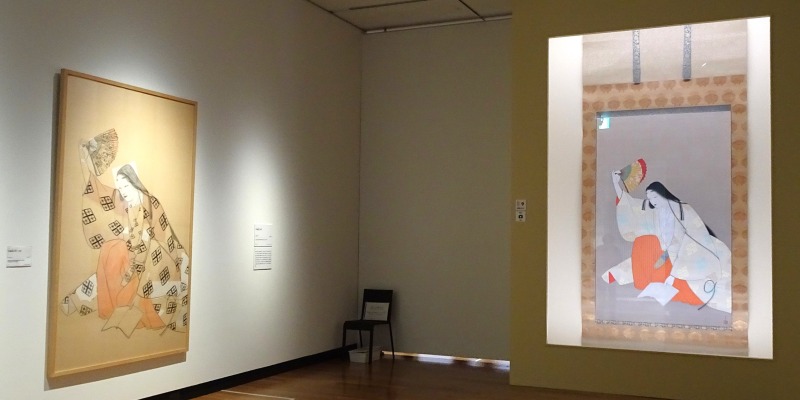

左から:上村松園《草紙洗小町(下絵)》1937(昭和12)年 松伯美術館【前期3/29-5/11】、上村松園《草紙洗小町》1937(昭和12)年 東京藝術大学【前期3/29-5/11】

松園がスランプから脱するきっかけとなったのは、大正期に始めた謡曲の稽古でした。

能楽は松園にとって画題の宝庫で、松園が目指す女性像をそこに見出し、感情を抑え内面の強さを表現して格調高い作品へ洗練されていきました。

上村松園《楊貴妃》1922(大正11)年 松伯美術館 【前期3/29-5/11】

白楽天の『長恨歌』から画題を採った楊貴妃をふくよかな唐美人として描いています。

楊貴妃が羽織る衣や戸や簾は松園が得意とする透けた表現が見事です。

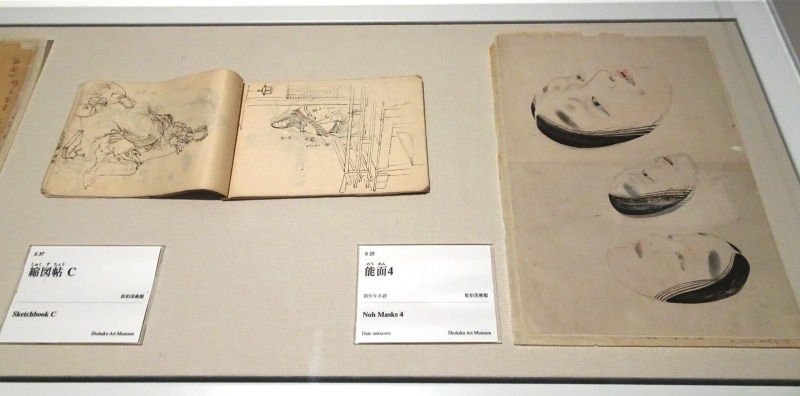

左から:上村松園《縮図帖 C》制作年不詳 *頁替あり 松伯美術館【通期展示】、上村松園《能面4》制作年不詳 松伯美術館【通期展示】

松園は、火事に遭った際にも書きためた縮図帖だけは持って逃げようとしました。

上村松園《汐くみ》1935(昭和10)年頃 名都美術館【前期3/29-5/11】

謡曲「松風」から派生した日本舞踊の演目「汐汲」を松園は繰り返し描いています。

旧来の日本風の美人画を残すのも自分の使命と考えていました。

上村松園《柳陰鵲之図》1894(明治27)年頃 公益財団法人 二階堂美術館【通期展示】

特集展示では、松園の美人画以外の作品を紹介しています。

四条派の中でも画風の違う三人の師につき、古画なども熱心に学び、松園独自の画風を確立していきました。

松園が過ごした京都の暮らしの中に生きる女性や失われてゆく明治初期の風俗風習を描きました。

上村松園《鼓の音》1940(昭和15年 松伯美術館【前期3/29-5/11】

松園は、謡を習い、仕舞を舞い、鼓や長唄、地唄も嗜みました。《鼓の音》は、昭和期に確立した半身像による松園様式の代表作です。

上村松園《志んし》1941(昭和16)年 吉野石膏コレクション【前期3/29-5/11】

家事に勤しみ健気に生きる女性の姿を描きました。

上村松園《新蛍》1944(昭和19)年 東京国立近代美術館【前期3/29-5/11】

晩年の作品にも描かれた夏の風物詩である蛍も松園が好んだ題材です。

上村松園遺品(文化勲章、眼鏡・眼鏡ケース、ペーパーナイフ、硯、墨、矢立)松伯美術館管理

松園は、1948(昭和23)年、女性初の帝国芸術院会員となり、女性初の文化勲章も受賞しました。

一人の芸術家として誰しもが認める存在となった松園は、女性芸術家のパイオニアであり、憧れの存在でした。

制作態度は一貫し、全てを自分で考えて行動し、自分を大事に出来た普遍的な女性だったと担当の小川知子学芸員はお話しになっていました。

松園に会った井上靖は、松園の描く女性が目の前に居たと書き残しています。

大阪中之島美術館1階カフェレストラン「ミュゼカラト(Musée KARATO)」では、《桜可里図》から発想を得た春らしいパフェがお目見えしています。

本展は、大阪だけの開催で、巡回はありません。

綺麗だけではない松園の美人画の魅力を再考する展覧会です。