国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

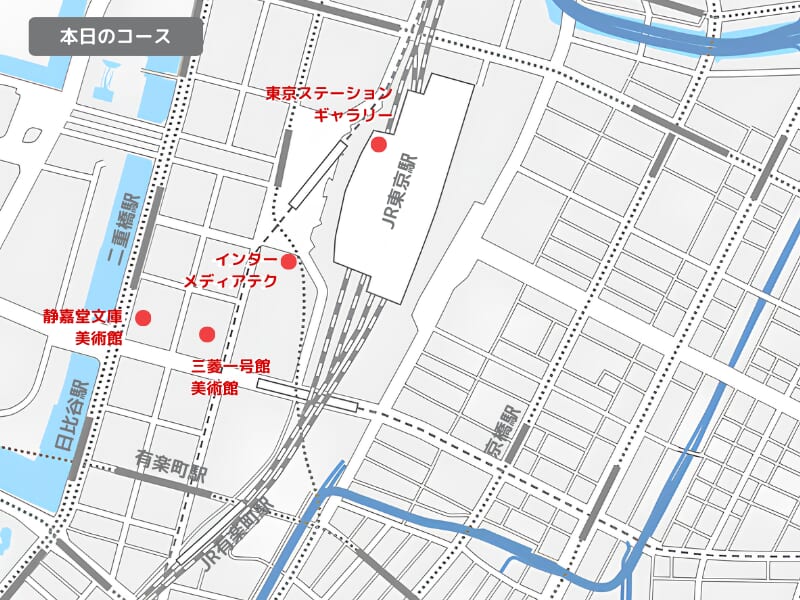

今回は丸の内。

曜変天目の宇宙のような輝きに出会える静嘉堂文庫美術館、退廃と耽美を極めたビアズリーの世界が広がる三菱一号館美術館。

蘭をめぐる日台のまなざしが交差するインターメディアテク、そして北欧の静けさと詩情を宿したヴィルカラの造形にふれられる東京ステーションギャラリーと、徒歩16分圏内にそろった施設を巡ります。

静嘉堂文庫美術館は、三菱創業家・岩﨑彌之助と小彌太の父子によって築かれた文化施設。

1892年に東京・駿河台の自邸に文庫を開いたことに始まり、1924年には現在の玉川に本格的な施設が完成。国宝7件、重要文化財84件を含む約20万冊の古典籍と6,500点以上の東洋古美術品を所蔵。

1992年には美術館としての展示活動を本格化し、2022年より東京・丸の内の明治生命館に拠点を移しました。

歴史ある収蔵品と現代建築が調和する空間で、美と知の出会いを楽しめます。

静嘉堂文庫美術館の外観

曜変天目は、中国・南宋時代に作られた極めて希少な茶碗で、現存する完品はわずか3碗、すべて日本に伝わっています。

現在行われている展覧会「黒の奇跡・曜変天目の秘密」では、そのひとつ、国宝《曜変天目(稲葉天目)》を中心に、油滴天目や建盞(けんさん)など「唐物天目」の名品が勢ぞろいします。

会場のようす

さらに、東洋の工芸において「黒」がどのように表現されてきたかに注目し、漆黒の漆器や、刀剣・鐔(つば)といった黒鉄(くろがね)の工芸品も紹介されます。

神秘的な光彩を放つ曜変天目の魅力だけでなく、「黒」の持つ静謐さや威厳、美術と信仰、実用が交錯する歴史の深みも堪能できます。

アートに不慣れな方でも、色や質感、光の変化を感じることで楽しめる構成となっており、東洋の美に新たな視点から触れられる貴重な機会です。

展覧会名:黒の奇跡・曜変天目の秘密

開催期間:2025年4月5日~6月22日

会場:静嘉堂文庫美術館

公式サイト:

https://www.seikado.or.jp/exhibition/current_exhibition/

三菱一号館美術館は、2010年に東京・丸の内に開館しました。赤レンガが印象的な建物は、1894年に三菱が建設した初の洋風事務所を、明治期の設計図をもとに忠実に復元したもの。

設計は日本近代建築の先駆者ジョサイア・コンドルによるもので、クイーン・アン様式が用いられています。展示の中心は、19世紀末から20世紀初頭の西洋近代美術。

ロートレックやルドンらの作品を収蔵し、年に3回ほど企画展を開催。館内にはカフェやショップもあり、丸の内の散策途中に立ち寄るにも最適な美術館です。

三菱一号館美術館のエントランス

現在行われているのは、19世紀末のロンドンでセンセーションを巻き起こし、25歳で短い生涯を閉じたイラストレーター、オーブリー・ビアズリーの展覧会「異端の奇才――ビアズリー」。

肺病と闘いながらも1000点を超える作品を残し、妖艶で緻密な線描でアール・ヌーヴォーやデカダンス芸術を代表する存在となりました。

会場のようす

会場では、代表作《アーサー王の死》、《サロメ》をはじめ、初期から晩年までの軌跡を6章構成で紹介。

画業の転機となった出版界との出会いや、オスカー・ワイルドとの関係、文芸誌『イエロー・ブック』での活躍、そして創作の裏側までを丁寧に追います。

あわせて、当時の装飾文化や日本美術からの影響にも注目し、彼の美意識がどこから生まれたのかを探ります。

大胆かつ繊細な表現で、今なおファッションやグラフィックデザインに影響を与えるビアズリーの世界を、臨場感ある空間で体感できる展覧会です。

展覧会名:異端の奇才――ビアズリー

開催期間:2025年2月15日~5月11日

会場:三菱一号館美術館

公式サイト:

https://mimt.jp/ex/beardsley/

インターメディアテク(IMT)は、東京大学と日本郵便が協働し、2013年にJPタワー内に誕生した公共ミュージアムです。

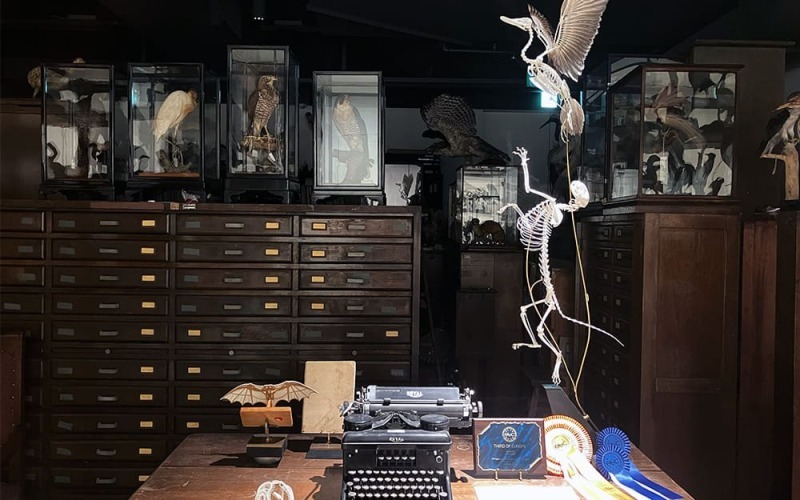

旧東京中央郵便局舎の歴史的建築を活用した空間には、東京大学が明治時代から収集・保存してきた学術標本が常設展示されています。

動物の骨や理科器具、古い標本などをアートのように見せる演出が施され、知識がなくても直感的に楽しめる工夫が随所にあります。

特別展示やイベントも充実し、学びと美意識が融合した唯一無二の博物館です。

常設展のようす

『台湾蘭花百姿』は、台湾の蘭をめぐる日台の研究者・アーティストの視点を通じて、植物のもつ美と学術的な魅力にふれる展覧会。

東京大学と台湾の国立歴史博物館による学術交流協定のもと実現した本展では、植物標本や植物画、研究資料が多数紹介され、科学と芸術が交差する独自の展示構成となっています。

特別展示のようす

特に、東京大学が所蔵する貴重な日本産蘭の図譜や、台湾に根ざした文化的背景を反映した作品群は見ごたえ十分。

蘭の姿形や香りだけでなく、それに魅了された人びとのまなざしや創作への情熱を感じられる内容です。

展示には美しいビジュアルと親しみやすい解説が添えられており、自然科学やアートに詳しくない方でも気軽に楽しめます。

東京展のあとは台北へ巡回予定。国境を越えた蘭の物語に、ぜひ触れてみてください。

展覧会名:台湾蘭花百姿 — 東京展

開催期間:2025年2月15日~6月8日

会場:インターメディアテク

公式サイト:

https://www.intermediatheque.jp/ja/schedule/view/id/IMT0283

東京ステーションギャラリーは、1988年に東京駅丸の内駅舎内に開館した美術館。

「駅を通過点ではなく、文化の場に」という理念のもと誕生し、赤レンガを活かした重厚な空間が特徴。1914年、辰野金吾の設計により建てられた駅舎の一部で、震災や戦火を経て復原された歴史的建築が舞台となっています。

2006年からの駅舎工事で一時休館し、2012年にリニューアルオープン。展示ジャンルは幅広く、美術と歴史が交差する場として高く評価されています。

東京ステーションギャラリーのエントランス

「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」の展覧会が開催されています。タピオ・ヴィルカラ(1915–1985)は、フィンランドの自然と詩情を作品に昇華させた、20世紀北欧デザイン界の巨匠。

本展は彼の日本初となる回顧展で、代表作《ウルティマ・ツーレ》をはじめ、ガラス、磁器、木工、金属、グラフィックなど多岐にわたる約300点の作品を通じて、その創造の全貌を紹介します。

タピオ・ヴィルカラの代表作でもある《ウルティマ・ツーレ》のインスタレーション

ラップランドの厳しくも美しい自然、ヴェネチア・ムラーノ島でのガラス制作、日常の中にある美へのまなざし――ヴィルカラは素材の声に耳を傾け、使う人の手ざわりや視覚体験を大切にデザインしました。

本展では、プロダクトとしての機能性と、アートとしての詩的な造形が共存するヴィルカラ作品の魅力を、空間全体で体感できます。

プロダクトデザインに興味のある方はもちろん、アート初心者にも深い感動をもたらす内容です。

展覧会名:タピオ・ヴィルカラ 世界の果て

開催期間:2025年4月5日~6月15日

会場:東京ステーションギャラリー

公式サイトhttps://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202504_tapio.html