国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

日常のコレオ/東京都現代美術館

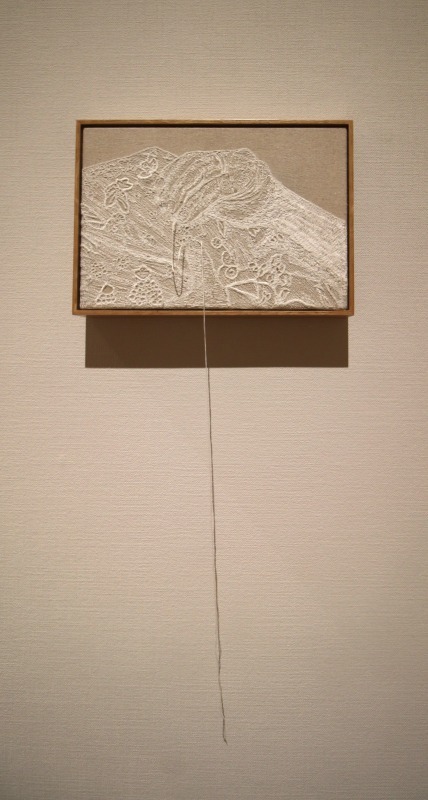

FAMEME《THORNITURE》2025年 作家蔵

日本の現代アートの歴史とともに歩んできた東京都現代美術館で、開館30周年を記念した企画展「日常のコレオ」が開催中です。

「コレオ」とはコレオグラフィー(振付け)の略で、仕草や身振り、振る舞いに焦点が当てられた本展。

国内外のアーティスト約30名/組が参加し、鋭い批判が垣間見える作品から、ポップな楽しさを感じさせる空間まで多様な展示が並びます。

東京都現代美術館は、日本の戦後美術を中心に国内外の現代アートを広く収集・展示、研究するため1995年に開館しました。

当時の東京には現代美術を総合的に常設で展示する美術館はなく、まさに先駆け的存在でした。

それから30年、今も日本の現代アートの第一線を走り続けています。

東京都現代美術館の外観。シンプルかつインパクトのある造形は建築好きにはたまらない

開館30周年を記念した企画展を考えた時、同館は「この30年の歩みを振り返るものではなく、今の社会、そして次の30年に向けて誰に何を発信するのか」を出発点としました。

そして国内外のアーティスト約30人/組が代表作や新作を展示する、「開館30周年記念展 日常のコレオ」が開幕しました。

展示室入口

内覧会には出展したアーティストも参加し、自ら作品に込めた想いを語ってくれました。展示は1階から始まり地下に続きます。

内覧会に参加したアーティストと学芸員たち

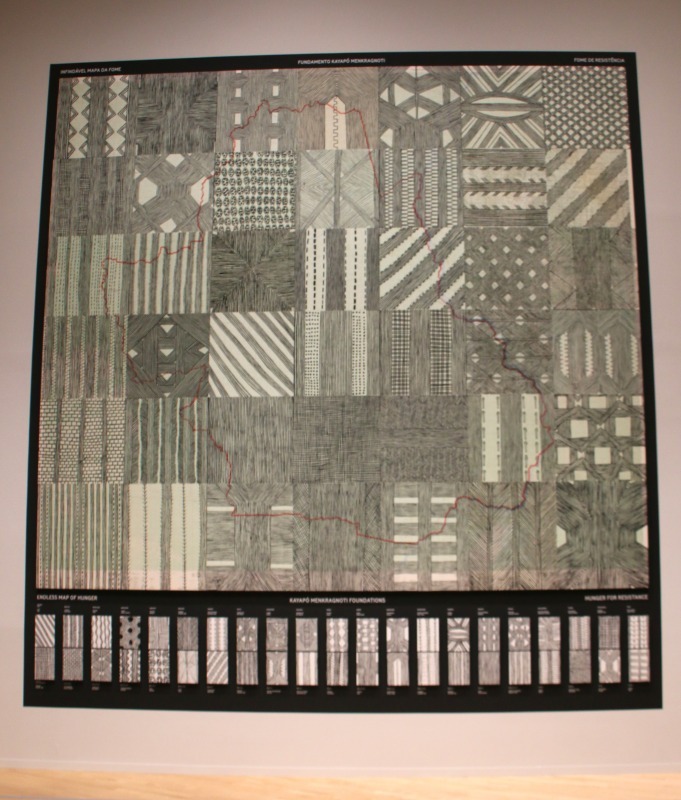

会場に踏み入れるとまず目に入るのが、大きなタペストリーです。

ジョナタス・デ・アンドラーデ《抵抗への飢え——カヤポ・メンクラグノチの礎「尽きることのない飢えの地図」より》2019年

ブラジル出身の作家、ジョナタス・デ・アンドラーデがアマゾンの先住民と一緒に作り上げた作品。

政府が決めた境界線と、住む人びとが考える土地の線引きを重ね合わせて表現しています。

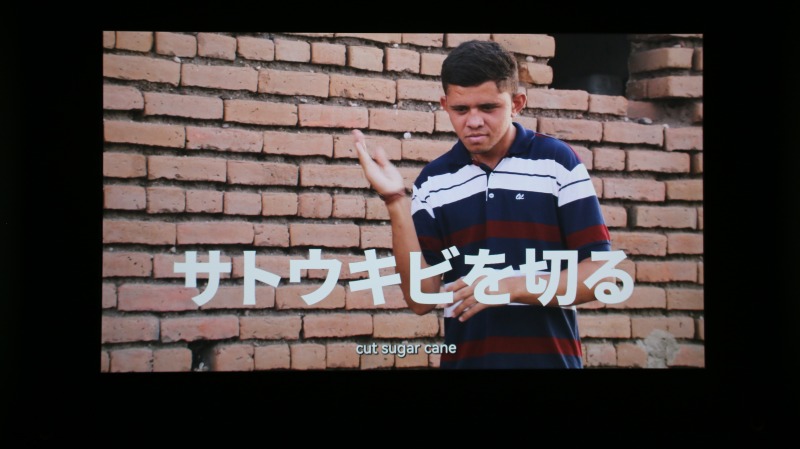

ジョナタス・デ・アンドラーデ《導かれたゲーム》2019年 作家蔵

彼の作品は地下2階にもあり、こちらは映像作品です。

ブラジルの奥地に暮らす人びとの手話を映したものであり、「サトウキビを切る」「ヤシの皮を切る」といった土地柄を感じるフレーズから、「酔った父親」「彼の元を去る」といった日本でも使いそうなもの、「毒を入れる」「出ていけ」「逃げる」といった不穏なワードまで、多種多様な言葉が日本語字幕付きで紹介されます。

ドラムロールを思わせる音楽に合わせて大きな字幕が表示される動画には不思議なおかしみがあり、思わず見入ってしまいます。

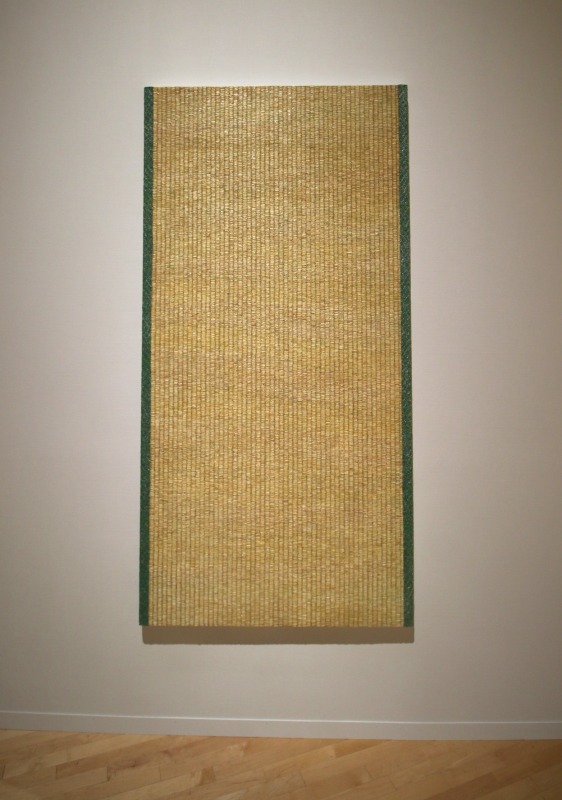

佐々木健《畳》2025 作家蔵

ただのタタミにしか見えない佐々木健の「畳」という作品は、実は油絵。近くで観ても表面の凹凸も含めてまるで本物のよう。

日本人にとって身近なタタミですが、植民地支配を通じてアジアの各地にも敷かれ、そこから西洋にまで伝わった・・・その歴史に思いを馳せて制作されたといいます。

1階展示風景

ライブ・ブリューイング・シスターズ・クラブ《ウミ、手、海女たち》2025年

台湾を拠点に活動するアーティスト、ユ・チェンタが作り出したペルソナであるFAMEMEは、家族が栽培しているというフルーツのドリアンをモチーフにした作品を手掛けます。

FAMEME《THORNITURE》2025年 作家蔵

今作は日本で活動する移民やミックスルーツの若者とともに音楽レーベル「THORNITURE(ソーニチャー)」を立ち上げたという架空の設定で展示空間全体をプロデュース。

鮮やかな黄緑と紫、ピンクで満たされた展示室内は、音楽が鳴り響くポップな空間になっています。

ソーニチャーとは、トゲ(THORN)と未来(FUTURE)を組み合わせたFAMEMEの造語です。

FAMEME《THORNITURE》2025年 作家蔵

展示室にはFAMEME自身がドリアンについて、そしてドリアンに絡めて社会や人間について真剣に、でも軽やかに語る動画が流れています。

「つるっとした丸い果物に慣れ過ぎです」といった言葉には思わずドキリとさせられます。

FAMEME《THORNITURE》2025年 作家蔵

鑑賞者が直接関わる作品もあります。

青山悟《重なる手のための刺繍》2025年 作家蔵

青山悟の「重なる手のための刺繍」は、鑑賞者が触ることが推奨されている作品です。

内覧会で「鑑賞者が触って良い、しかも白い作品なんて、あまりないですよね」とニヤリと解説した青山氏。

繊細な刺繍は、触ればほつれ、黒ずむのではないかと不安になります。実際に触ってみると、その緊張が普段以上に作品への集中度を高め、自分より前に作品を触った別の鑑賞者の存在まで感じられるような気がします。

ピナリー・サンピタック《マットと枕》2025年 作家蔵

タイ出身のピナリー・サンピタックの「マットと枕」は、鑑賞者が中に入り、自由に組み替えて良い作品。

気づけば一度観た時とは違う配置になっていることも。紐を結んで積み上げたり、つないだりできる直方体のクッションはレンガやブロックのようでもあります。

他にも200枚の写真から鑑賞者が選んだ2枚が日替わりで展示される作品『ヒーメン・チョン《出発 (パート 1)》』や、参加型のワークショップといった鑑賞者が参加するタイプの作品、イベントが目白押しです。

本格派の現代美術展でありながら、鑑賞者の参加を促す仕掛けであふれている「日常のコレオ」。

今この社会で起きていることや、これから訪れる未来、そしてこれまでの歴史も、決して他人事ではないのだと思い知らされます。

世界に溢れる「問題」(かもしれない何か)に向き合わされつつ、一つの答えを提示しないアートからは、説教臭さのない、オープンで対等なメッセージが感じられました。