PROMOTION

100%スウェーデン絵画の空間から学ぶ幸福な暮らしのヒント

2026年2月24日

きもののヒミツ 友禅のうまれるところ/京都国立近代美術館

京都国立近代美術館にて、「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」が開催中です。

きものは、装いとしてだけでなく、美術品としても国内外から高く評価されてきました。

本展では、“Wearable Art(着るアート)”と称されるその華やかなデザインに着目。

きものの造形美や作り手たちの「ものづくりの思考」に焦点を当て、知られざる「きもののヒミツ」に触れられる貴重な機会です。

(左から)《小袖 納戸綸子地近江八景模様》18世紀中期/《小袖 白綸子地立木薔薇模様》19世紀初期/《帷子 納戸麻地春景水辺模様》19世紀初期 いずれも株式会社千總ホールディングス所蔵

きものを「着ることを前提とした表面装飾の場」と位置づけ、その魅力に迫る本展。

展示は全4章の構成で、第1章と第4章では、近世のきものや近現代の人間国宝が手がけたきものを中心に紹介。

第2章と第3章では、下絵や雛形本などを通じて、きものが生まれるまでのプロセスを辿ります。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

桃山時代から江戸時代初期にかけて、きものは「小袖」と呼ばれていました。

もともと下着として着られていた小袖が、表着(うわぎ)へと進化することで、衣服としてのきものが誕生します。

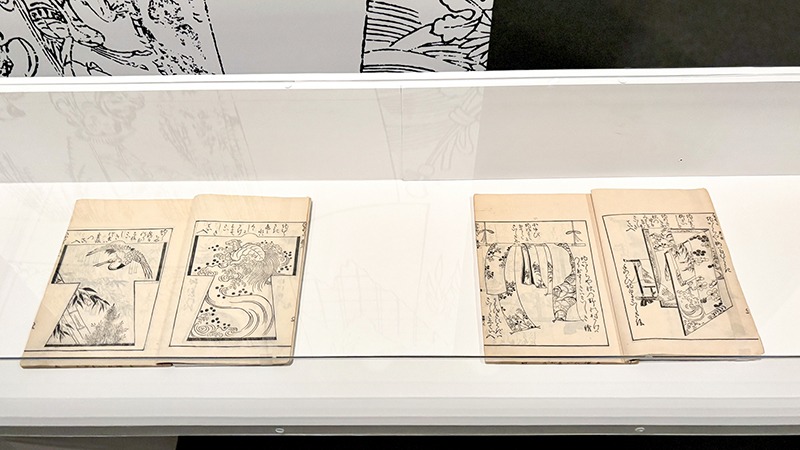

日置清親 画《友禅ひいながた》復刻:1926年(原本:1688年) 株式会社千總ホールディングス所蔵 ※ページ替えあり

きものは「反物(たんもの)」と呼ばれる一枚布を、ほぼ直線で仕立てるのが特徴です。

洋服のように立体的ではなく平面的に構成されますが、着たときに思いがけず模様が立体的に浮かび上がる独特の美しさがあります。

第1章では、近世の小袖や、現代でいうカタログに近い「雛形本」などを通じ、きものの装飾美や構造を紹介しています。

今尾景年《群仙図》1886年 株式会社千總ホールディングス所蔵 ※前期展示

第2章では、幕末から明治期にかけてのきものデザインの変遷をたどります。

この時期、さまざまな流行を生み出した小袖の模様や構図は、次第にパターン化していきました。

そこに新たな感性をもたらしたのが、京都で活躍していた日本画家たちである「京都画壇」です。

彼らは、友禅の世界に新しい風を吹き込みました。

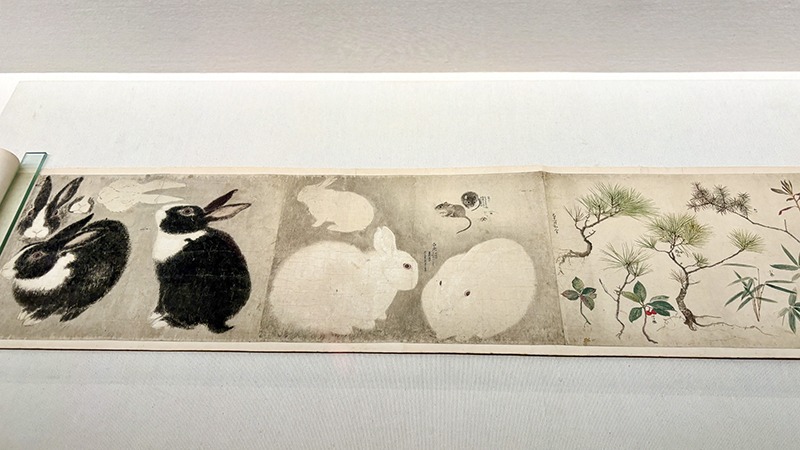

円山応拳《写生図巻(甲巻)》1771-72年 株式会社千總ホールディングス所蔵 ※前期展示

展示では、円山応挙による《写生図巻(甲巻)》など、写実的で緻密な観察力が光る作品が並びます。

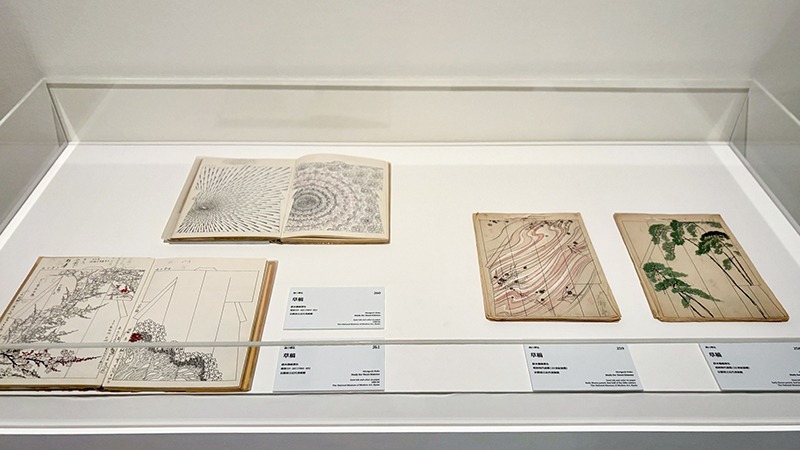

そのほか、斬新な図案や、友禅染めのための下絵なども見どころのひとつ。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

会期中は展示替えも予定されており、後期には、重要文化財への登録が決まったばかりの岸竹堂《大津唐崎図》《梅図》が初公開されます。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

続く第3章では、きものの“設計図”ともいえる「図案」に注目します。

江戸時代中期に完成した染色技法「友禅染」は、きものの表現世界を大きく広げ、自由で豊かなデザインを可能にしました。

本展の展示品の約8割以上が、特別協力の京友禅の老舗・千總ホールディングスの所蔵品で構成されています。

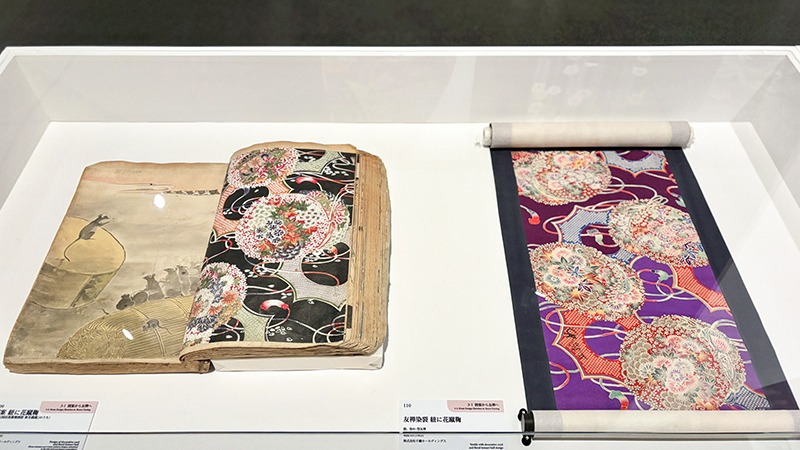

左:《図案 紐に花蹴鞠(「第六回店員募集図按 秋冬模様」のうち)》1899年/右:《友禅染裂 紐に花蹴鞠》1902年 いずれも株式会社千總ホールディングス所蔵 ※前期展示

明治時代中期以降には、三越や髙島屋を中心とする百貨店などが仕掛け人となり、図案の「懸賞公募」が活発に行われました。

これにより、西洋風のモチーフや元禄期の模様といった華やかな流行が生み出されていったのだそう。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

本章では、明治の時代感や美意識が反映された友禅図案や模様、さらにその影響を受けた伝統工芸品までが一堂に会します。

(左から)三代田畑喜八《黒縮緬地貝桶文友禅染小袖(三枚襲の三)》1912-26年/三代田畑喜八《浅黄縮緬地貝桶文友禅染小袖(三枚襲の一)》1912-26年/三代田畑喜八《紅縮緬地貝桶文友禅染小袖(三枚襲の二)》1912-26年/ いずれも個人蔵 ※前期展示

第4章「平面と立体のあいだで 京都の友禅の人間国宝」では、第1章と同様のテーマを、近現代の人間国宝の作品を通じて深掘りします。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

平面と立体の関係性や作り手の意匠へのアプローチ、制作技法の違いなどが浮き彫りになり、友禅の奥行きを感じられますよ。

「きもののヒミツ 友禅のうまれるところ」前期展示風景

章の最後では、第1章で紹介された近世のきものと比較しながら、現代に生きる友禅の魅力を堪能できます。

美しいきものの“ヒミツ”を探ることで、日本の伝統文化をより客観的な視点から見つめ直す機会にもなるでしょう。

長い歴史の中で、日本人の暮らしや美意識とともに歩んできたきもの。

今では「伝統文化の象徴」として、少し日常から離れた存在になっているかもしれません。

しかし今回の展示を通して、その背景にあるストーリーや作り手たちの試行錯誤に触れることで、きものの新たな魅力が見えてくるはずです。

浴衣でお出かけしたくなるこの季節。

夏の京都を楽しみながら、きものの奥深い世界に触れてみてはいかがでしょうか。

※前後期で展示替えを行います。

前期:7月19日~8月17日

後期:8月19日~9月15日