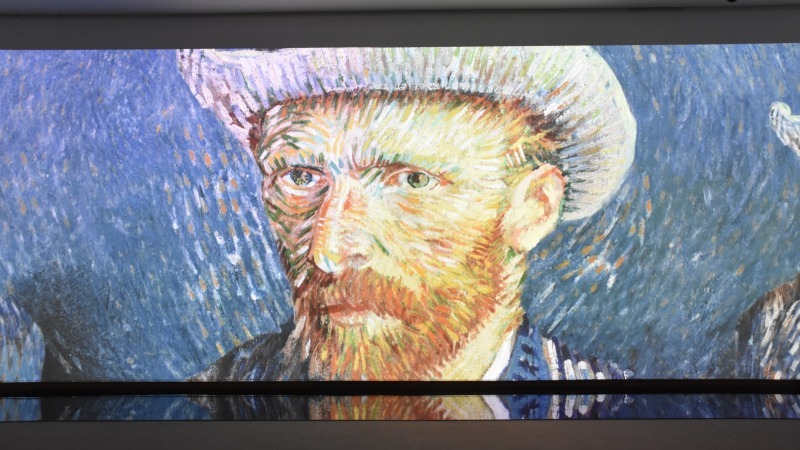

国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

マリー・ローランサンとモード/Bunkamura ザ・ミュージアム

マリー・ローランサンとココ・シャネルを中心に、1920年代のパリの芸術界を紹介する展覧会が、Bunkamura ザ・ミュージアムにて開催中です。

本年はローランサンとシャネルの生誕から140年。オランジュリー美術館やマリー・ローランサン美術館など国内外のコレクションから、約90点を展示します。

1920年代のパリ。二度の世界大戦の合間であり、目を背けたくなるような光景を目の当たりにしてきた人びとがつかの間の平和を享受した時代でした。

人種差別や禁酒法から逃れてきたアメリカ人や、ロシア革命やヴェルサイユ講和条約などにより東欧からの移民がパリに押し寄せました。例えば、スペインからはピカソ、アメリカからはマン・レイなど。

「レザネ・フォル(狂騒の時代)」と呼ばれたこの時期に、まばゆい才能を持った二人の女性が存在していました。それが、画家マリー・ローランサンとデザイナーのココ・シャネルです。

同じ1883年生まれであり、同じパリという街で生きたローランサンとシャネルですが、ほとんど接触することも、評価し合うことも無かったようです。

しかし、ローランサンは一度だけシャネルに依頼されて《マドモアゼル・シャネルの肖像》を描きました(画像右)。

当時、パリの裕福な人びとのあいだでは、ローランサンへ肖像画を依頼することが一種のステータスとなっていました。シャネルもそれに漏れず、肖像画を依頼したのです。

出来上がった肖像画に満足しなかったシャネルは描きなおしを要求しますが、ローランサンは拒否!シャネルも肖像画の受け取りを拒否。互いに折れず、本作は結局画商に売り飛ばされたのだとか。

「シャネルはいい娘だけど、オーヴェルニュの田舎娘よ」このローランサンの台詞から、彼女の画家としてのプライドが伺えますね。交流せずとも同い年。互いに意識し合っていただろうことは想像がつきます。

1920年代のパリには、ジャンルや国境を越えて多くの才能が集いました。

ピカソにシャガール、藤田嗣治、マン・レイ、ヘミングウェイにジャン・コクトー・・。パッと名前を挙げるだけでも、豪華すぎますよね。同時代を生きた彼らはしばしば手を取り合い、新たな総合芸術を生み出しました。

マリー・ローランサンも、1923年にバレエ・リュス(ロシア・バレエ団)のバレエ「牝鹿」の衣裳と舞台芸術を担当しました。この仕事により仕事の幅が広がり、文学作品への挿絵の提供機会も多くなったそうです。

ジャンルを「越境」することにより自身の創作の幅を広げる。また、新たな人脈を作り上げて新しいことに取り組んでいく。この時代ならではの面白さかもしれません。

本展では、マドレーヌ・ヴィオネやジャンヌ・ランバン、そしてココ・シャネルによるお洋服も展示されています。

さらにエピローグには、長年に渡ってシャネルのディレクターを務めた故・カール・ラガーフェルドによるコレクションも展示。こちらは一般撮影OKとなっています。

淡いピンクが繊細なデザインは、ローランサンからインスピレーションを受けたそうです。ローランサン色のシャネル・コレクション。夢のコラボレーションですよね。

この投稿をInstagramで見る

激動の時代を生き抜いた二人の女性。関わらずとも、互いに強烈に意識し合っていたのではないでしょうか。

本展をもってBunkamura ザ・ミュージアムは長期休館に入ります。文化村の空間を味わえるのは今だけですよ。ぜひこの機会をお見逃しなく。