国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

8月15日は終戦記念日。

戦後79年が経とうとする今でも、残念ながら戦争が絶えることはありません。

この夏、スフマートでは戦争を生きた画家たちにスポットを当て、戦争や平和について考えるインタビュー特集を全4回に渡ってお届けします。

▼前回のインタビュー

近代日本画の巨匠として知られる、川端龍子(かわばた りゅうし、1885-1966)。

展覧会で多くの大衆に見てもらうために大型作品の制作を追求する「会場芸術」を掲げ、1929年に自らの美術団体・青龍社を立ち上げます。

画壇とは一線を画し、「大衆と芸術の接触」を目指して大作の数々を発表。

戦争の足音が聞こえてくる時代に、人びとの心をつかみ、巨匠への道を歩んでいきました。

大田区立龍子記念館に隣接する龍子公園。こちらには龍子のアトリエもあります

画家としての腕も人気も上がっていくなか、自ら志願し従軍画家として戦地にも赴いた龍子。

ですが、戦争を直接的に描いた作品はほとんどありません。

戦時下に龍子はどんな思いで絵を描き続けたのか?大田区立龍子記念館の木村拓也学芸員に伺いました。

──すでに一定の評価を受けて画家としての地位もある龍子が、なぜ志願までして従軍画家を務めたのでしょうか?

使命感からではないでしょうか。

その時代を生きた画家として、何が起きているのかを自分の目で確かめたいという思いが強かったのだと思います。

戦時下で、龍子は絵を通して戦争を賛美することも反対することも明確にはしませんでした。

特に自らが主宰する青龍社の展覧会で発表する作品は、自分の主義主張ではなく「この時代を表現するなら」というスタンスで描いていたように思います。

龍子自身の目で何が起きているのかをしっかりと見ていたからこそ、戦況の変化とともに戦争への思いも変わっていき、それが作品にも表れているのだと思います。

だからこそ、見る人によってさまざまな解釈ができる作品になっています。

――戦時下の龍子の作品をたどると、時代の空気感が伝わってきそうですね。

当館にはいわゆる作戦記録画(戦争画)といわれるものは収蔵されていません。

ただし、戦時中に描いたものや戦争をテーマにした作品はけっこうあります。

ちょうど龍子が巨匠へとステップアップしていくのと戦争の時代が重なったこともあり、当時の作品には代表作も多く含まれます。

――従軍画家として戦地を訪れて描いた作品にはどんなものがありますか?

1938年には従軍画家として中国大陸に渡った際に内モンゴルを訪れ、《源義経(ジンギスカン)》を描き、自身が主宰する青龍展で発表しました。

これは、蝦夷から中国大陸へと逃げ延びた義経が、ジンギスカンとしてモンゴル帝国を治めたという、「源義経=ジンギスカン」の伝説に、日中戦争で中国大陸を進軍する力強い日本軍のイメージを重ねて描いたものです。

《源義経(ジンギスカン)》

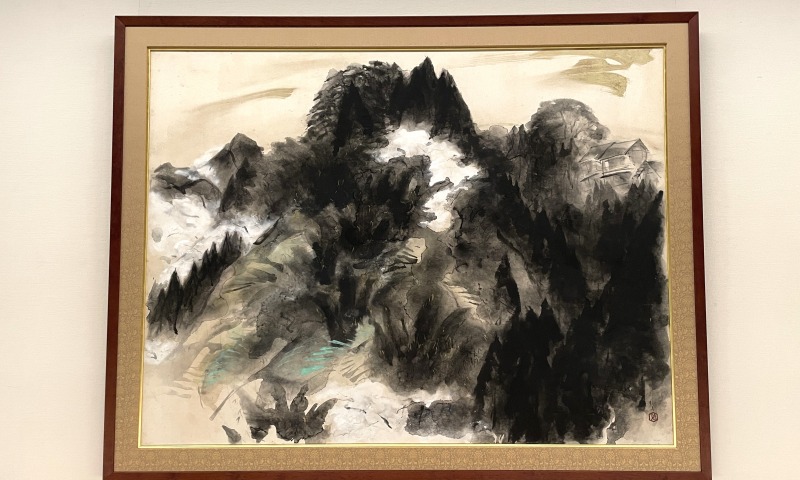

この翌年の青龍展では、龍子は再び中国大陸に渡り、戦闘機に乗って名峰・廬山を眺めた経験をもとに《香炉峰(こうろほう)》を描きます。

新聞記事などによれば、戦闘機から見渡せる地域全体が日本の占領下であることを目の当たりにして高揚感を抱いたことがうかがえる龍子の発言もあります。

しかし、戦闘機を半透明に描いているところに、戦争と画家の表現に対する心の揺らぎが感じられる気がします。

《香炉峰》

画家としては、戦闘機だけ、あるいは廬山の眺望だけのどちらかを1枚の絵に収めたいと思うんです。

けれど戦争という時代をとらえると同時に、芸術作品でもなければならないという信念もあって、両方を描くことを模索した結果、戦闘機を半透明にすることになったのではないかと。

戦闘機を半透明に描くことで、日本の戦闘機は透けてしまうぐらいに速く軽やかに飛行できるという見方もできます。

一方で画家的な視点で見れば、戦争がなければ廬山の山並みをもっとダイナミックに描けたのではないかとも思えますよね。

――見方によってさまざまな意味にとらえられる作品に対して、軍からのお咎めはなかったのでしょうか?

逆に読み取り方がいろいろできるよう、巧みなバランスで描いているのが龍子のすごいところでもあります。

当時の大衆の心に響くような、戦争という時代性をともなうモチーフを取り込みながらも、自分が目指す芸術作品としての絵もあきらめない。

大田区立龍子記念館 木村拓也学芸員

軍の宣伝広報や国威発揚のための美術展などに出展する作品には、銃を持ってジャングルを突き進む兵隊の姿なども描かれることはありましたが、基本的に龍子は戦闘の場面を直接的には描いていません。

直接的に描いてしまうと、そのイメージしか伝わらないからです。

彩管報国の時代に戦争をテーマに描きつつも、絵を見た人たちに作品から別のメッセージを読み取ってもらうことが、おそらく龍子の青龍展で発表した作品のねらいなのではないかと思います。

――戦争が激しくなるにつれ画材も配給制となり入手困難になったと思いますが、龍子の場合はどうだったのでしょうか?

太平洋戦争の頃になると、龍子も画材の入手が難しかったり質が低下したりしていることを嘆いています。

その頃から、だんだんと墨を基調にした作品が増えてくるんです。

例えば、1941年から44年にかけて描かれた連作「國に寄する」は、ほとんどが墨で描かれています。

《伊豆の國》

《大和の國》

この連作では、日米関係の不穏さや大和魂とは何であったかなど、ジャーナリスティックに時代を捉えつつ、龍子流のフィルターを通して絵で表現しています。

連作最後の作品《怒る富士》(1944年)では、本来は縁起のいい象徴である赤富士をモチーフに、悪化する戦況に対する国民の不安や憤りを表現するようになっていきます。

《怒る富士》

――少しずつ戦争に対する疑念のようなものが表れていくのですね。

やはり実際に戦地を見ていることもあって、国内で発表される戦況と実状が違うことに気づいていったのでしょう。

そうしたモヤモヤが爆発したのが、1944年の《水雷神》という作品です。《怒る富士》と合わせて「龍子は怒っている」と批評されるほどでした。

魚雷の先端に法具である金剛杵に見立てた突起を描き足すことで魚雷を神格化し、それを悲壮感あふれる表情の若者たちが運ぶ姿を描いています。

《水雷神》

これも、軍部が見れば日本の魚雷には神仏の力が宿っていると捉えることもできるでしょう。

しかし、家族を戦地に送った人にとっては若者たちが命を懸けて戦う姿が悲しく映る作品だと思います。

若者たちが向かう先とは逆を進む魚たち

――終戦1年前に、金や群青といった貴重な画材がふんだんに使われているのはすごいですね。

推測にはなりますが、龍子は貴重な画材を隠し持っていたか、あるいは理解のある絵具商から特別に入手するなどして、ここぞというときに使っていたのではないかと思います。

終戦の年に発表された代表作《爆弾散華》や《臥龍》でも、金を多く使っています。

――《爆弾散華》は一見すると戦争とは無縁の絵にも見えますが、終戦2日前の空襲で自家菜園の野菜が爆風で飛び散ったようすを絵にしたものだそうですね。

《爆弾散華》

終戦の象徴としても見られる作品です。空襲で自宅が全壊したものの、龍子は無事だったアトリエにこもって描き上げました。

「散華」という言葉には、「花と散る」で戦死という意味や、仏教では花を撒いて供養するという意味もあり、戦死者たちを弔うと同時に平和への強い願いが込められていると考えられます。

空襲後、爆撃跡の穴から湧水が出てきたそうで、これを池として整備し「爆弾散華の池」と名付けられました。

現在も当館に隣接する龍子公園内に残っています。

「爆弾散華の池」

――《爆弾散華》と同時期に制作された《臥龍(がりゅう)》も同じような思いが込められているのでしょうか?

《臥龍》

これは龍子が初めて自発的に龍を描いた作品だといいます。疲れ果てた龍の背後には黒い雲が立ち込めていて、焼け野原になった終戦直後の日本の姿を表しています。

中国の故事では龍が玉を掴むと願い事が叶うといわれており、龍の傍に玉を描いていることから戦後復興への願いも込められた一作とも見ることができます。

ただ疲れ果てて弱りきっているわけではなく、そこには希望もある。そういったメッセージを龍子は込めたのだと思います。

終戦直後の1945年10月、龍子は他の美術団体に先駆けて展覧会を開き、《爆弾散華》や《臥龍》など復興と平和への思いを込めた作品で大衆を勇気づけました。

これは巨匠への階段を上りつつも常に時代と共鳴する作品を描き続けてきた龍子だからこそ、成し得たことかもしれません。

次回は、原爆の図 丸木美術館の岡村幸宣学芸員へのインタビューをお届けします。

先の戦争を語るうえで避けては通れないのが原爆です。原爆の被害を目の当たりにした画家は、どんな思いで被曝の実情や戦争の愚かさ、平和への願いを絵にしていったのでしょうか?