国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】

2026年1月21日

生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界/あべのハルカス美術館

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」が、あべのハルカス美術館にて開催中です。

大正ロマンの象徴であり、「夢二式美人」で一世を風靡した竹久夢二。

彼の故郷である、岡山・夢二郷土美術館の貴重なコレクションを中心とする約180点の作品・資料により、その魅力と生涯を全5章に渡って振り返ります。

フランス語で「新しい芸術」を意味するアール・ヌーヴォー。

パリ万博が開催された1900(明治33)年頃、“ジャポニスム”の影響も受けたその風潮がヨーロッパから日本全土へと広がり、最盛期を迎えていました。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」第1章 展示風景

夢二が16歳頃までを過ごした故郷・岡山を描いた《童子》や《故郷の秋》。

大正初期に描かれたこれらの作品からは、夢二がそのような西洋の美術潮流を受け入れながらも、独自の作風を確立していたことが伺えます。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」 第1章 展示風景

1914(大正3)年に開店した「港屋絵草紙店」では、グラフィックデザイナーの草分け的存在でもあった夢二がデザインした版画や千代紙、浴衣などの生活用品を販売。

印刷技術やマス・メディアの発達も相まって、夢二が手がけたハイセンスで魅力的な商品は、大衆の憧れの的となっていました。

竹久夢二《アマリリス》 1919年頃 夢二郷土美術館

関西初公開となる、幻の油彩画《アマリリス》は、1919(大正8)年頃に福島での展覧会に出品されたもの。

東京の菊富士ホテルで保管されていましたが、閉館後は長らく所在不明となっていました。

アマリリスと女性が見事に融合した描写に加え、人間の心情を繊細に描く夢二の独自性。日本画のみならず油彩画も意欲的に制作していたことが分かります。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」第3章 展示風景

明治末~大正の日本に伝わったロマン主義の流れを汲み、今日の「大正ロマン」と称される芸術文化が花開きました。日本のベル・エポック期(美しき時代)の到来です。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」 第3章 展示風景

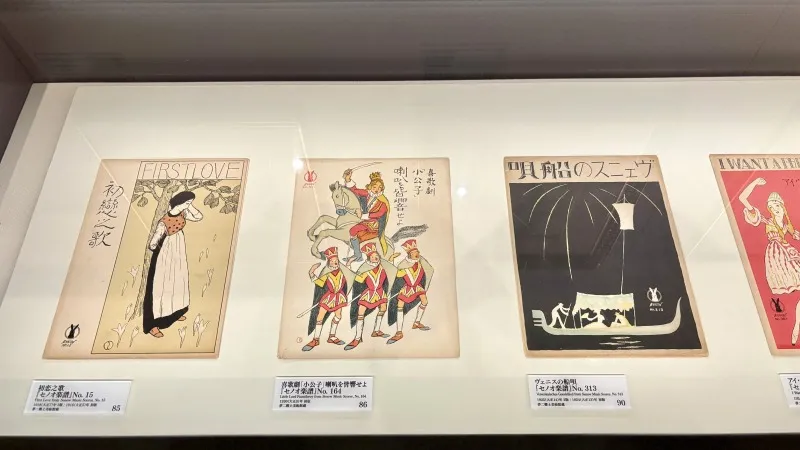

セノオ音楽出版社の創始者・妹尾幸次郎は、近代音楽の普及に貢献した一人です。

500集出版されたセノオ楽譜の中で、夢二は270点余りの表紙を装幀したほか、多くのブックワークも手がけていたのだそう。

その多種多様な試みからは、まさに大正ロマンの立役者としての活躍が見受けられます。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」第3章 展示風景

大正期にはグラフィック・デザインにとどまらず、多くの肉筆作品も制作されています。

美人画《秋のいこい》のモデルは、恋人のお葉。

当時の世相が色濃く反映されている作品だと言われており、田舎から出稼ぎに来た女性たちの“憂い”が伝わってくるようです。

1923(大正12)年に日本初のデザイン事務所「どんたく図案社」の結成を宣言するも、関東大震災により断念。しかし、その翌年には自宅兼アトリエ「少年山荘」を自ら設計し、再起を図りました。

震災後の「大東京」の復興はめざましく、芸術界においても機能性やシンプルさを重視したアール・デコ様式が流行。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」 第4章 展示風景

夢二が担当した多数の雑誌や新聞のモダンな挿絵は、流行に敏感な富裕層の女性を中心に大きな支持を集め、日本のアール・デコの開拓者としても知名度を上げました。

また、アトリエでは人形制作も手がけるようになるなど、ジャンルを超えた創作活動にも前向きでした。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」 第4章 展示風景

同エリアに展示されている、《星まつ里》や《トランプをする娘》。

昭和初期の女性たちのモダンな生活スタイルを反映した作品から、夢二の日本画家としての成熟が分かります。

最終章「夢二の新世界」では、知人を頼りに渡米を決意してから最期のときを迎えるまでの間に生み出された作品が展示されています。

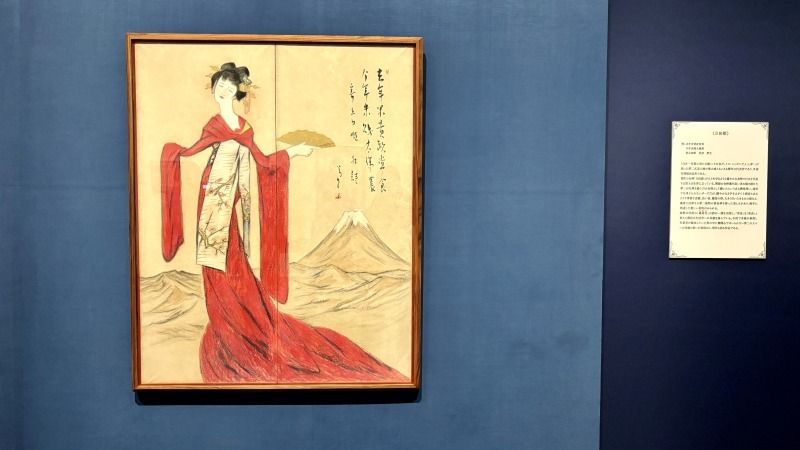

竹久夢二《立田姫》 1931年 夢二郷土美術館

外遊前に残した作品《立田姫》は、日本神話に出てくる秋の女神がモチーフ。

豊穣の祈りが込められており、社会的に弱い立場にある百姓へ心を寄せていた夢二の晩年の集大成です。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」 第5章 展示風景

アメリカ・ヨーロッパ外遊中に描いた作品には、異国滞在中の日本への想いも表れているよう。現地モデルを採用した《水竹居》には、東洋と西洋の美の融合とも言える、どこかエキゾチックな魅力があります。

この章で注目すべきは、近年、日本に里帰りを果たした油彩画の大作《西海岸の裸婦》。

竹久夢二《西海岸の裸婦》 1931-32年 夢二郷土美術館

「モデル女よ、その色が俺の絵具箱にはないのだ。」と綴られた日記にもあるとおり、女性の透き通るような白い肌を表現するのに苦心していたことが伺えます。

夢二は帰国から1年も経たないうちに病気で亡くなりますが、生涯「理想の女性像」を追い求め、描き続けてきた「夢二式美人」の傑作とも言える作品です。

「生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界」第5章 展示風景

竹久夢二の生誕140年を記念して開催された本展。

80年の時を経て発見された幻の油彩画《アマリリス》をはじめ、初公開の外遊スケッチや晩年の傑作にいたるまで、数多くの貴重な作品を鑑賞することができます。

「大正ロマン」のシンボルである竹久夢二の唯一無二の世界感を、ぜひこの機会に大阪で味わってみてください!