グスタフ・クリムト/10分でわかるアート

2022年6月15日

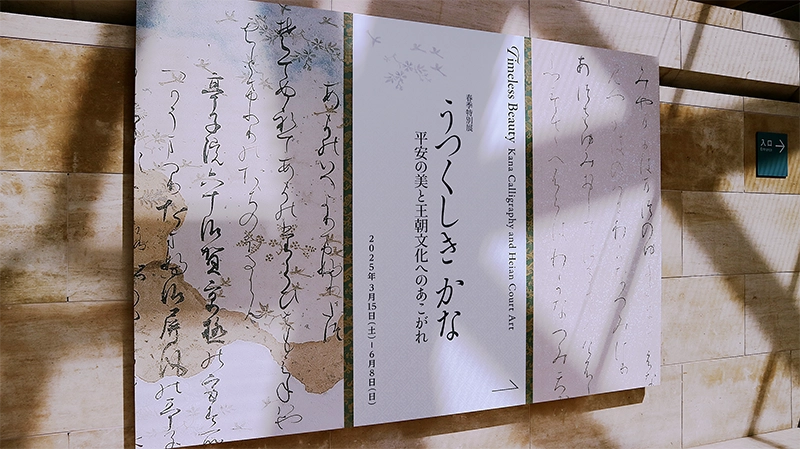

うつくしき かな―平安の美と王朝文化へのあこがれ― 古筆の名帖『ひぐらし帖』公開/MIHO MUSEUM

流れるように柔らかな筆運び。日本語のかな文字ってとても優雅ですよね。

王朝時代に花ひらき、現代まで受け継がれてきた「かな」をテーマとした展覧会が、滋賀県甲賀市の緑の中に佇むMIHO MUSEUMで開催されています。

「かな」の名だたる名筆が収められた本館所蔵の『ひぐらし帖』が初公開。

貴族文化の誕生から王朝文化の盛隆、そして武士の時代の王朝文化への憧れまでを巡っていきます。

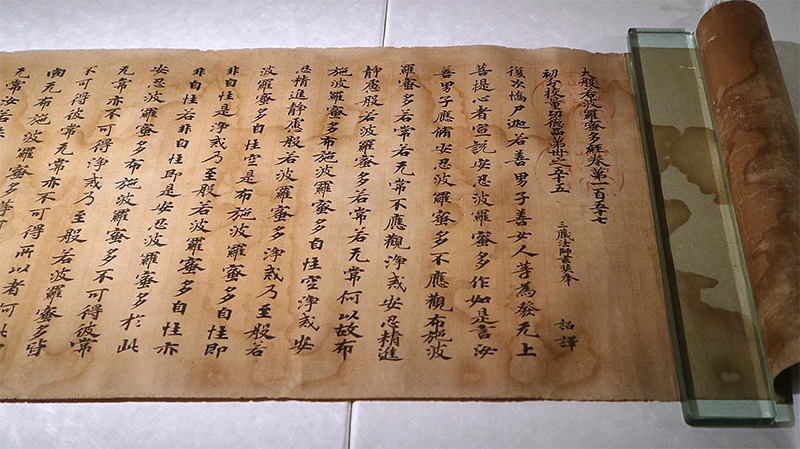

《大般若波羅蜜多経 巻第百五十七(薬師寺経)》奈良時代 8世紀 MIHO MUSEUM蔵

文字が存在しなかった古代日本に、中国大陸から漢字が伝わります。

漢字の普及には仏教の存在が大きく影響します。

釈迦の教えを学び広めるため写経が広く行われたからです。

「一字とて間違えまい」そんな気持ちが、几帳面な筆跡から伝わってきます。

《宝相華鳳凰文平胡籙》平安時代 12世紀 MIHO MUSEUM蔵

大陸文化が伝来した当初は「模写」から始まりましたが、徐々に日本独自の様式が取り入れられていきます。

大陸への憧れをもちつつ、自分たちの文化を育んでいったのです。

胡籙(やなぐい)とは、矢を入れて携行する道具。

表面の鳳凰と唐草文は大陸風のデザインですが、背面には日本風の尾長鳥文様が配され、王朝の息吹が感じられるものになっています。

《阿弥陀如来坐像》平安時代 12世紀 MIHO MUSEUM蔵

11世紀に入ると、釈迦の死後やがて釈迦の教えが失われ、世が乱れるという「末法思想」が流布します。

そこで人びとは、阿弥陀如来に救いを求めました。

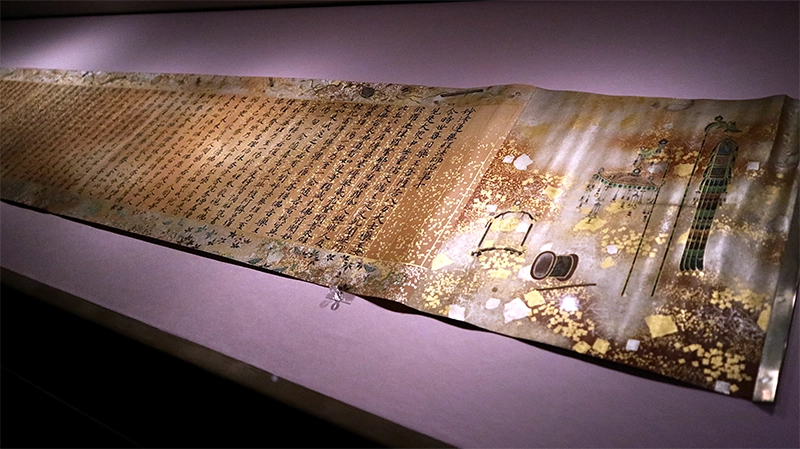

参考出品《平家納経法師品(模本)》田中親美作 大正14年完成 MIHO MUSEUM蔵

平安貴族たちは、金銀箔をふんだんに使用した装飾経を競って制作しました。

きらびやかな装飾を施された経典は、大正時代に完成した『平家納経』の模本。遠目にも輝いて、思わず足が惹き寄せられてしまうほど。

お経は漢字ですが、金銀箔の散らし方や文様はまさに日本らしさが溢れています。

日本語を書に記すために、漢字の「音(おん)」を借用した万葉仮名が考案されます。

やがてその筆運びが細い曲線へと姿を変え、美しいひらがなが完成します。

ひらがなが最初に公的に現れるのは、905年の『古今和歌集』とされています。

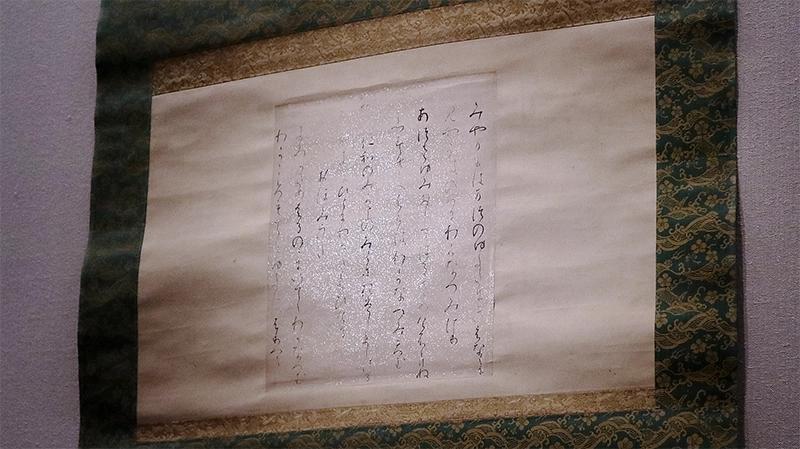

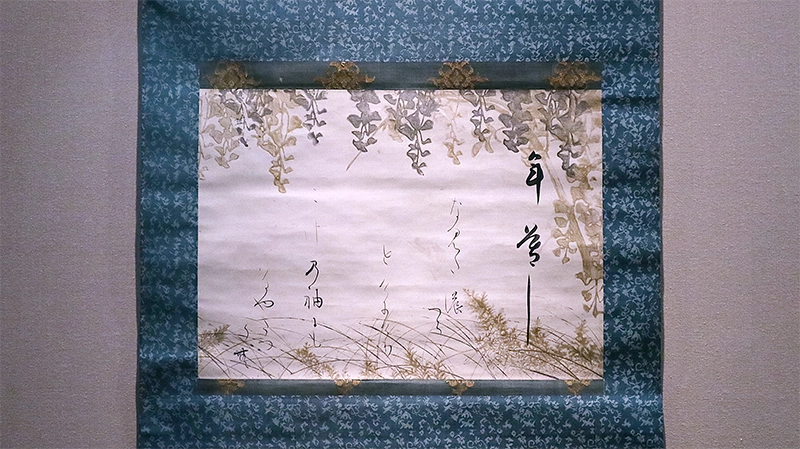

《高野切 第一種》伝 紀貫之筆 「ひぐらし帖」収蔵 平安時代 11世紀 MIHO MUSEUM蔵

「高野切(こうやぎれ)」と称される『古今和歌集』最古の写本。美しい線質と優雅な書風は仮名の最高峰、書道の手本とされています。

料紙(りょうし)と呼ばれる紙には雲母砂子(うんもすなご)が散らされ、優美にキラキラ輝くのが見えるでしょうか。

「高野切」をはじめとする和歌や経巻、消息の古筆を切り取り、鑑賞するために台帳に貼り込んだものを「手鑑(てかがみ)」と言います。

本展で初公開の『ひぐらし帖』は、風流人だった吉田丹左衛門により手鑑に集められ、後に菅原道済が再編、軸装したものです。

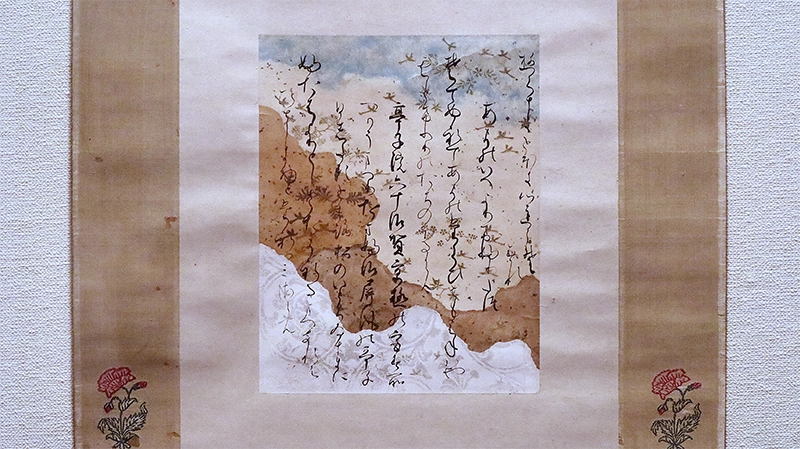

《石山切・伊勢集》「ひぐらし帖」収蔵 平安時代12世紀 MIHO MUSEUM蔵

古筆は料紙の美しさも魅力です。

色や紙質の異なる紙を繋ぎ合わせて一枚に仕立てた紙が「継紙(つぎがみ)」。

この作品は継紙の中でも「破り継ぎ」という手法を使っています。

狙った曲線に千切れるよう重ねた紙に針で位置決めの穴を開けておき、穴に沿って切り離した紙を貼り合わせるんだそう。

紙に絵付けしてるのかと思っていたら、貼り継いでいたなんて!

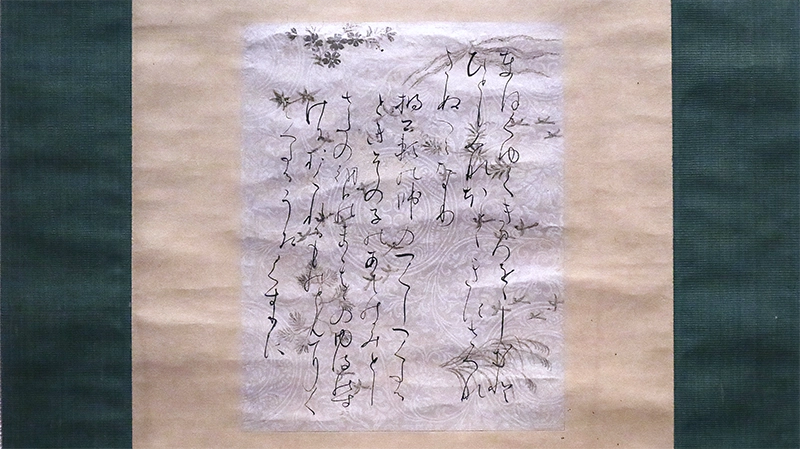

《石山切 貫之集下》藤原定信筆 「ひぐらし帖」収蔵 平安時代 12世紀 MIHO MUSEUM蔵

こちらもとても繊細で美しい料紙。流れるようなのびやかな文字が映えます。

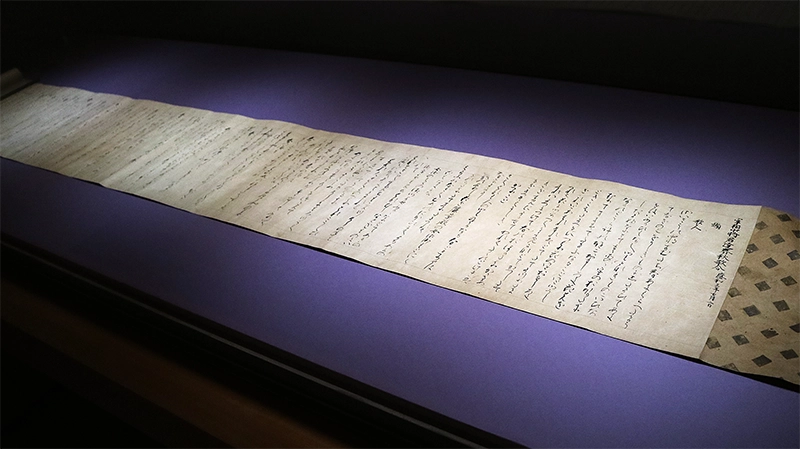

《二十巻本歌合 春秋歌合》平安時代 12世紀 個人蔵

平安時代、天皇の前で和歌を詠みあう「歌あわせ」が流行しました。

歌合で詠まれた歌を編さんしたものが「二十巻本歌合」と呼ばれる巻子。

これから分割された断簡が「柏木切」「二条切」などとして伝わっています。

「○○切」というのは、元は巻子だったものの断簡という意味です。

展示風景

宮中の生活を現代に伝える絵や道具たち。

屏風や扇、蒔絵の文台や硯箱などが展示され、貴族の雅な生活ぶりが伺えます。

参考出品《女房装束(十二単)》現代 京都文化博物館蔵

宮中の衣装と言えば、主役は十二単。後ろ姿もこんなに素敵!

長く広がる裳がとても優雅で美しい。ぜひお近くでご覧あれ。

《新古今和歌集 断簡》本阿弥光悦筆 俵屋宗達下絵 安土桃山~江戸時代 16~17世紀 MIHO MUSEUM蔵

時代が移り徳川幕府が誕生。

政治の中心が江戸に移っても、京には華やいだ時代への憧れが残って王朝文化が再興しました。

平安時代に発達した「料紙」への関心も高く、新たな料紙装飾が生み出されます。

能筆家で芸術プロデューサー的存在だった本阿弥光悦が、琳派のさきがけとなった絵師の俵屋宗達とコラボした斬新なデザインの作品です。

常設展展示風景 《仏立像》ガンダーラ 2世紀後半 MIHO MUSEUM蔵

美しい「かな」作品の数々を観賞したあとは、ミュージアムの常設コレクションも観ることができます。

エジプトや古代ギリシア、ローマ、ペルシア、ガンダーラ美術など、MIHO MUSEUMが誇る世界の古代美術コレクションは見ごたえがあります。

季節野菜のミックスサラダ 自家製パンとともに

館内のカフェやレストランでは、農薬や化学肥料不使用のオーガニックな一品が味わえます。

とれたて野菜のサラダ、モッチモチの自家製パンに山椒風味のフムスをはさんでいただくヘルシーなランチは1,200円。

心だけじゃなく体もリフレッシュしちゃいましょうか!

桜、新緑・・・。自然に囲まれたMIHO MUSEUMは、いままさに気持ちのいい季節を迎えます。

豊かな大自然を深呼吸しながら、雅な「かな」の世界を満喫してください。